「スポーツ」が街の変容と地域活性化のキーワードとなり、未来への発展につながっている自治体がある。それは、埼玉県熊谷市だ。地域への馴染みが深かった競技がきっかけとなり、新たな賑わいや産業の創出など、幅広い展開をみせている。この計画は、埼玉県と民間企業のタッグが中心となり、多くの企業や地元商工会などと連携をしながら、現在も推進中だ。全国初となる、行政とスポーツのシナジーを軸とした官民連携事業はどのように進められたのか。民間企業のキーパーソンとして、このプロジェクトに参画している、パナソニック株式会社 スポーツビジネス推進部総括担当 小谷野勝衛氏へ話を聞いた。

始まりはラグビーワールドカップの埼玉県熊谷市招致

2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップ。この時、埼玉県と熊谷市は招致活動を行い、開催都市として大会の成功へ大きな貢献をした。熊谷市は全国でも有数のラグビータウンだ。その歴史は古く、高校ラグビー強豪校の長きにわたる活躍から、1991年に熊谷ラグビー場を建設。秩父宮や花園と並ぶ聖地として知られている。ラグビーへの熱い想いと親しみは、古くから土地に根付いているのだ。

開催都市に選ばれた後、埼玉県は約110億円を投じて熊谷ラグビー場の改修工事を行い、約2万4000人を収容できる世界へ誇れるラグビー場へと変容させた。そして、大会は地域住民を含めて盛り上がり、大成功を収める。しかし、問題となったのは大会後の施設の活用方法だった。ラグビー場の維持には年間約1億円の経費が発生する。学生ラグビーのみの収益では維持が難しく、新たな集客要素が大きな課題となった。そこで、元大宮アルディージャ鈴木社長からの推薦で、パナソニック ホームズ株式会社 埼玉支社建設技術部長 法人部長を歴任する小谷野氏に声がかかった。ラグビーワールドカップ日本大会(熊谷会場)のアシスタントアドバイザーとして貢献していた小谷野氏は、身近な民間企業の人物として知られていたのだ。

埼玉県は抱く課題を詳細に伝え、小谷野氏はパナソニックが保有する知見やリソースを最大限に活用してあらゆる可能性を共に追求していった。その結果、全関係各所がプラスとなるスキームが確立し、計画が実行へと移されていく。そこから、「ラグビーチーム ワイルドナイツの本拠地移転」、「熊谷市内の都市開発」、「周辺の市も含めた地域活性化拡大計画」のフェーズで、熊谷市とスポーツを軸とした地域活性化と、未来へ向けた再開発計画が拡大していった。

大きなポイントは、小谷野氏が中心となって進めた、「スキーム構築」だ。行政と民間企業だけではなく、スポーツを含めた3者の相互連携は、埼玉県独自の官民連携事例として他に例がないケースだといえるだろう。

行政、民間、スポーツが一体となる街づくりを可能にしたスキーム

埼玉県は先述した施設の活用の他に、財政面の課題もあった。そして、何より大きな課題は新たな集客要素だ。そこで有用だったのが、パナソニックの長年に渡るスポーツへの投資だ。同社は、サッカーをはじめ、バレーボール、陸上など多岐の競技で自社チームを運営してきたため、スポーツビジネスに関する膨大なノウハウの蓄積がある。そして、同社のラグビーチーム、「パナソニック ワイルドナイツ」にも、大きな課題があった。ワイルドナイツは、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE(ジャパンラグビー リーグワン)に所属する実力も人気もトップクラスのチームだ。ラグビーワールドカップ後の関心度の高まりから、既存施設では収容人数がまかないきれず苦慮していた。ファンやチームの利益のためにも、多くの観客が観戦できる環境を切望していたのだ。加えて、クラブハウスや練習場などの環境整備や運営経費の削減など、いくつかの課題を同時に抱えていた。

それを知った小谷野氏は、双方の要望と関係各所の取りまとめを行い、2019年にラグビーを通じた地域振興等に関する「3者協定書の締結」へと導いていった。ワイルドナイツの希望条件を生かし、行政が保有するリソースを提供することで、共に地域を盛り上げ、新たな賑わいやスポーツの普及を創出する内容のものだ。この協定書により、埼玉県熊谷市へのワイルドナイツ本拠地移転が決定したのだ。

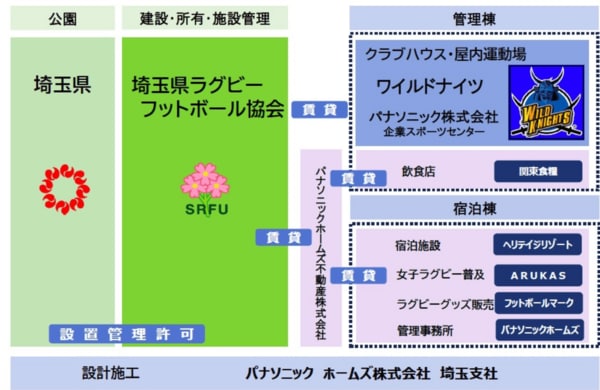

3者協定締結後は、目的達成のための事業スキームを構築。新設する施設は、埼玉県から許可を得た一般社団法人 埼玉県ラグビーフットボール協会が所有と管理を行う。そして、クラブハウスや屋内運動場は、同協会がワイルドナイツに定期賃貸借契約で賃貸を行う。併設するホテルや飲食店、ラグビーグッズ販売店は、パナソニックのグループ会社であるパナソニックホームズ不動産が一括で借上げ、それを各テナントに転貸する。新設施設全体の建設費用、約35億円は、埼玉県ラグビーフットボール協会が地元の信用金庫からの融資を受けるが、ワイルドナイツとパナソニックホームズからの賃貸収入を相殺すると、毎年相当額の利益が出る仕組みになっていた。

このスキームの大きなポイントは、行政が所有する土地を無償提供するところだ。県と市の職員が出向している埼玉県ラグビーフットボール協会が関係することで、発生する課題やハードルを取り除くスキームを構築した。そして、これにもパナソニックの民間企業としてのノウハウが生かされている。ある業界では当たり前の仕組みを横展開して考案する。これこそが官民一体となってプロジェクトを推進する大きなメリットだといえるだろう。

こうして、2021年8月に、熊谷ラグビー場横に宿泊複合施設やクラブハウス、屋内練習場を含めた施設、「さくらオーバルフォート」が竣工した。そして同月、ワイルドナイツは正式に埼玉県熊谷市へ本拠地を移転したのだ。

埼玉県熊谷市とチーム移転で生まれ続けるシナジー

チームの移転に伴い、熊谷市内への変化を促す施策も同時進行されていた。例えば、ワイルドナイツと熊谷商工会議所は、ロゴ等を無償で使用できる提携を結んでいる。これにより、地域の会議所加盟店並びに地元スポンサー企業は、条件付きでワイルドナイツ関連商品を開発して販売が出来るようになった。そして、街には至る所にロゴや旗などが散見され、地域とチームの一体感を増す役割も果たしている。2021年は、各地でコロナウイルスの影響を受けた年だったが、緊急事態宣言が明けた熊谷市内の店舗の売り上げは例年と比べて横ばいだった。一部の旅行会社ではワイルドナイツの本拠地を巡るツアーも組まれ、オフシーズンでも人の流入が増加している。そして、2022年シーズン開幕後の前売りチケットは完売している。熊谷ラグビー場の収容人数を考えれば、熊谷市や周辺地域へもたらす経済効果も大きいだろう。新たな賑わいが創出され、地元経済は大きく潤い循環している。

そして、今後も埼玉県の取り組みはさまざまな形で進化していく予定だ。熊谷駅からラグビー場へのアクセスをサポートするために、パナソニック電動自転車のシェアサイクルを展開し、「ワイルドナイツサイクルステーション&カフェ」が2021年9月に全国初の専門店としてオープンした。また、さくらオーバルフォートの近隣には、アスリートや一般競技者をサポートする整形外科、「ワイルドナイツクリニック(仮称)」が、近々オープン予定だ。

これらは、「熊谷スマートシティ推進事業」の一環だ。他にも、熊谷ラグビー場周辺でのイベントなどの開催により、今までとは異なる交通需要へ対応できる手段を新たに複数導入していく予定だ。また、スポーツを生かした、健康、安心、安全、快適な街づくりを推進するために、新たな産業創出や、ウェルネス、暑さ対策など、関連施設やサービスを積極的に新設する予定もある。

これらの開発と共に、熊谷駅やさくらオーバルフォート、そして近隣の籠原駅の周辺に、数百棟の住宅を建設する計画も練られている。駅からスタジアムまで鉄道を敷設させ、無人バスを走らせる計画など、スポーツを軸に地域発展へつなげる構想が未来へ向けて展開されている。そして、熊谷市とスポーツを軸にした、北関東エリア全体の賑わいと発展を創出させる長期的な計画も既にあるのだ。

行政や団体のハブとなる民間企業の役割

埼玉県の官民連携事例は、ラグビーという地域に根付いたスポーツとワイルドナイツというチームがあって、タイミングよく協力体制を築けたレアケースなのかもしれない。しかし、スポーツに限らず、行政と何かをつないで起爆剤とし、それを軸とした地域活性化の可能性は無限にあると小谷野氏は話す。そのためには、行政、民間、各団体の垣根を超えた取り組みを活発化させていくことが大切だ。そして、各地域の活性化は、やがて日本全体の未来へとつながっていく。

同社の強みは、連携事業のハブとして結節点となれる知見を多く保有し、多分野にわたる技術をトータルで提案できることだ。埼玉県熊谷市のプロジェクトでは、屋外LED照明、屋内照明、空調、壁材、音響設備、サニタリー設備といった建設資材の提供から、それらの施行、そして不動産業務にいたるまでの提案を行い、グループとしての総合力が推進を強力に下支えしている。

「多くの事業を展開しているパナソニックだからこそ、幅広いご提供ができる。スポーツに関しても、自らの投資で培ってきたスポーツビジネスのノウハウやチームがあります。全ての悩みを伺って、それに最適な提案ができるのは、多くの事例がある当社の強みです。街の特長を生かしながら、地域を盛り上げるサポートを今後も行いたいと思います。」(小谷野氏)

<PR>