本来のトヨタ生産方式を説くために始めた本コラム「本流トヨタ方式」は、今「自働化」の話を進めていて、今回はその6回目になります。

先回は、1943年に豊田紡織から赴任してきた大野耐一氏(1912~1990年)が、トヨタの機械工場で画期的に生産性を上げたことをお話ししました。

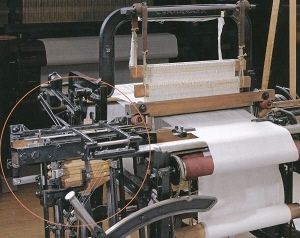

「自働化」発祥の職場である豊田紡織では、1人の女工さんが40台余の「G型自動織機」を使いこなしていました。しかし、トヨタの機械工場では職人が1台の機械にしがみついている状態でした。大野氏は強固な職人集団を説得し、現場の工夫によって機械から一時的に目を離すことを可能にし(機械に「知恵」をつけ)、「多台持ち」や「多工程持ち」に挑戦したのです。

今回は機械工場における「人の仕事と機械の仕事の分離」改革の第2ステップのお話をします。

朝鮮特需の波に乗った石田退三氏の改革

まず話を正しく理解していたくために、戦後間もない頃の状況をお話ししておきましょう。当時の世界の自動車生産は以下の表のようになっていて、トヨタだけで考えると月産500~1000台のレベルでした。

世界各国の戦後の自動車生産台数(日本の1945年は4月以降。各国の自動車統計年表より)

世界各国の戦後の自動車生産台数(日本の1945年は4月以降。各国の自動車統計年表より)

当時の日本銀行総裁は、欧米との規模の差が大きすぎ、国産自動車はとても太刀打ちできないから、1950年のトヨタの経営危機に際して「トヨタはつぶれても仕方がない」という趣旨の発言をしたことが伝えられています。

「本流トヨタ方式」の原点は、巨大な欧米自動車業界を相手に、いかにして互角に勝負していくかにあったのでした。