『鴨川ホルモー』(角川文庫)や『プリンセス・トヨトミ』(文藝春秋)などベストセラー小説を数多く刊行する作家・万城目学氏。新作エッセイ『べらぼうくん』では作家になるまでの日々を軽妙に描き話題を呼んでいる。

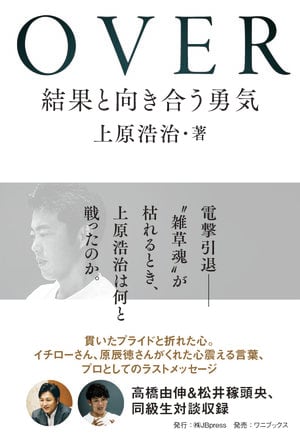

そんな万城目氏にとって同学年のプロ野球選手・上原浩治氏の存在は大きなものだった。その理由とは――。上原浩治氏の新刊『OVER 結果と向き合う勇気』から読み解く。

上原浩治の「言葉」と作家へのヒント

私の知る限り、「雑草」という単語を詩的な地位にまで昇華させたのは、長い日本の歴史のなかで、「雑草という名の草はない」の昭和天皇と「雑草魂」の上原浩治の二人のみである。

もともとは新聞記者が背番号「19」のルーキーを見て、野球エリートとはかけ離れたその来歴から思いついた表現なのだろうが、そこに逆境を跳ね返す生き様と成功のニュアンスを定着させたのは、まぎれもなく上原浩治その人の功績だ。

私自身も小説家を目指して無職の日々を送りながら、にっちもさっちもいかぬ状況に迷いこんでいたとき、雑草魂という言葉を小学校の教室の後ろに生徒が墨書したものを貼りつけるが如く、心の掲示板に人知れず飾っていたように思う。

上原浩治は言葉を持っている。

雑草魂以外にも、彼の遠投トレーニングに関する考え方を聞いたとき、小説を書く際のモチベーションに勝手に置き換えて、「いいこと言うなあ」と感心していた。大事な試合のために必要以上に肩は消耗させない、という部分に、執筆にエネルギーを集中させるためのヒントを嗅ぎ取ったのだ。

本書『OVER 結果と向き合う勇気』のなかでも、引退を決断するに至るまでの描写の正確さに驚かされる。スポーツ選手がしばしば「心と体が一致しなくなった」という理由を引退の際に挙げることがあるが、ここまでその内実を――、日々のトレーニングで生じてきた小さなズレの蓄積、修正がうまくいかない苦悩、そして決断の瞬間までを克明に記した文章を私は知らない。身体的な感覚について、体との対話のひとつひとつを丁寧に書き出す作業を経て、何とアスリートとは繊細な存在なのかということが自然に伝わってくる。

本人は認めたくないが確実に衰えていく運動能力、上がらない周囲の評価、一方でやれるという気持ちは変わらない。二軍でのトレーニング中も、バッター相手に考えていることは、大リーグのワールドシリーズを制したときと同じ、トップ中のトップのレベルの内容だ。しかし、初めて対戦した「自分を知らない」二軍のバッターに打たれてしまう。

引退しても持ち続ける上原の武器

2019年5月20日、21年間の戦いに終止符を打ち、上原浩治は現役を引退する。

それから半年も経たぬうちに上梓された本書ゆえに、語られる言葉がまだホカホカしている。ただでさえ本人の記憶力がきわめて高いことが、随所で示されるエピソードからもうかがえるが、たとえば「経験」というフレーズに関し、抽象論ではなく、どこまでも具体的な材料が提示されるおかげで、読者は彼と野球との関わり方を、いつの間にか自分が仕事に挑むときのスタンスにトレースして考えてしまうのである。

私が感服したのは、現役時代、記者からの取材を受けた際の、彼が嫌った予定調和な質問について語るくだりだ。相手がすでに答えを用意しているという意味の「予定調和な質問」を数式にたとえるのだが、これがハッとするくらい表現が上手く、「芥川賞級やで!」と何度も読み返してしまった。さりげない数行だが、彼の理知的で理詰めな考え方が、そのたとえの中にみっしりと凝縮されていた。やはり、上原浩治は言葉を持っている。

現在、彼は44歳。

かくいう私も彼と同学年だ。どうでもいい話だが、「忠臣蔵」で討ち入りを果たしたときの大石内蔵助も44歳だった。

現役引退後、上原浩治はやりたいことがまだ見つからないと言う。バッターボックスに次なる相手が立っていないのだ。相手がいるからこそ、それに合わせたピッチングを考える――、そこに持てる時間のすべてを注いできた男だけに、ぽっかりと空いた正面の風景に戸惑いもあるのだろう。

しかし、ひとたび相手が打席に入ったら、本書のあちこちで輝きを放つ、生粋の反骨精神、「なんでやねん」の健全な批判精神が発動され、また新たな活躍を見せてくれるはず。もしも、それが野球に関わることならば、ひょっとしたら野村克也氏とはまた別のタイプの、味とクセのある野球の切り取り方、見方を私たちに伝えてくれるのではないか――そんな期待もしてしまう。

何しろ、上原浩治は言葉を持っているから。