中国の太陽光発電業界は万策尽き果てるのか

供給過剰に追い打ちをかける欧米市場からの締め出し

2012.11.27(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

中国 バックナンバー

英シンクタンクが分析「この5年で中国の空軍力は目を見張る進歩、太平洋における西側諸国の航空優勢は保証されず」

木村 正人

レアアース輸出規制、ジクロロシラン反ダンピング調査…これは「揺さぶり」ではない、中国は高市政権攻撃に「本気」

近藤 大介

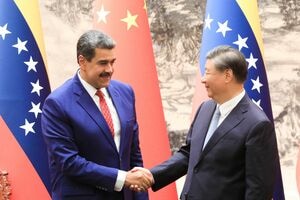

石油の次はレアアース、ベネズエラ攻撃で激化する米中「資源争奪ハイブリッド戦」…もはや「戦前」、日本はどうする

福島 香織

YouTube動画が映し出す中国のもう一つの真実――新聞やテレビの中国支局はなにしてる?テレビ東京は孤軍奮闘

勢古 浩爾

【2026年の中国経済】崩壊への時限爆弾…国有企業も見捨てられる危機、相次ぐ不動産・建設企業の破綻から金融危機へ

福島 香織

速度はエヌビディア製の100倍以上、中国の大学チームが光演算チップ開発、根底から揺らぐトランプ半導体政策の前提

木村 正人