Melinda Nagy/Shutterstock.com

Melinda Nagy/Shutterstock.com有能なリーダーはメンバーにパスを出す。

従来とは大きく異なる競争環境で組織が生き残るためには、周囲の変化のスピードを上回る速さで自ら変革を成し遂げられる「自走式」になる必要がある。そして、この自走式組織へと変化を促すために求められているのが、「共感型リーダー」だ。本連載では、元スターバックスコーヒージャパンCEOの岩田松雄氏による『共感型リーダー まわりが自然と動く、何歳からでも身につく思考法』(岩田松雄著/KADOKAWA)から、内容の一部を抜粋・再編集し、組織を自走させるためのリーダーシップについて紹介する。

第2回は、条件適合理論の一つで、リーダーシップスタイルを4つに分類した「パス=ゴール理論」について解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 血の気が多かった徳川家康が、なぜ260年もの太平の世を築けたのか?

■第2回 危機的状況でも部下に厳しく言えない…上司が選択すべき最適解とは?(本稿)

■第3回 孫正義の傍らには宮内謙…なぜ成功する経営者には「相棒」がいるのか?

■第4回 なぜ「人の良いおっちゃん」は、管理職として不合格なのか?

■第5回 リーダーは前に出る? 一歩下がる? 元スターバックスコーヒージャパンCEOが悩んだ末に出した答えとは?

■第6回 京セラ創業時に、若手に突き上げられた稲盛和夫が悟った「経営の意義」とは?

■第7回 元スターバックスコーヒージャパンCEOも実践する自己認識「ジョハリの窓」とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

『共感型リーダー まわりが自然と動く、何歳からでも身につく思考法』(KADOKAWA)

『共感型リーダー まわりが自然と動く、何歳からでも身につく思考法』(KADOKAWA)

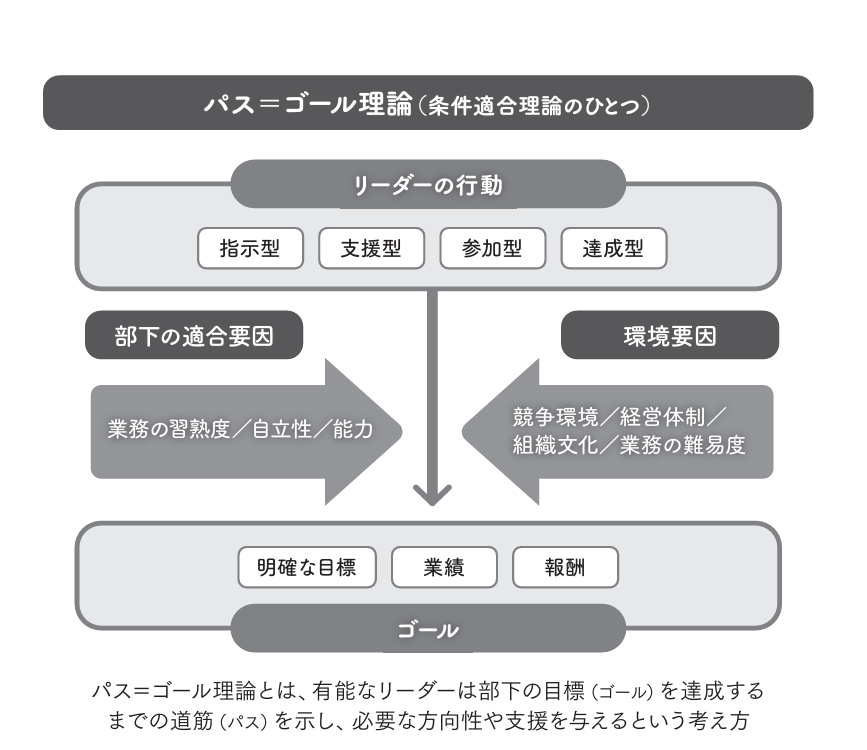

■ パス=ゴール理論

条件適合理論(Contingency theory)の中にもいくつかの種類がありますが、私が一番わかりやすいと思う、1970年代にロバート・ハウスが提唱したパス=ゴール理論(Path-goal theory of Leadership)をご紹介します。

パス=ゴール理論とは、リーダーシップの本質は「メンバーが目標(ゴール)を達成するためには、リーダーはどのような道筋(パス)を通れば良いのかを示すことである」という考えに基づいています。

つまり、「メンバーの目標達成を助けることはリーダーの職務であり、目標達成に必要な方向性や支援を与えることは、メンバーや組織の全体的な目標に適う」ということになります。ハウスは、まずリーダーシップスタイルを大きく指示型・支援型・参加型・達成型の4つに分類しました。

さらに、リーダーを取り巻く状況を、業務の明確さ、経営責任体制やチームの組織といった「環境的な条件」とメンバーの自立性、経験、能力といった「部下の個人的な特性」の2つの側面から分析しました。リーダーの行動が環境的な要因に対して不適切だったり (例えば緊急時に明確な指示ができない)、部下の特性と調和しない場合(例えばベテランの職人に細かな指示をする)には、リーダーシップは発揮できず、逆にリーダーの行動が条件に適合している場合に、リーダーシップが発揮できる、としました。

以下4つのリーダーシップスタイルを簡単に説明します。