新型コロナ感染拡大後の流れを受け、わが国でもDXの進展が加速し、データ利活用へ取り組む企業の数が増加している。大量データの利活用にはデータの整理と分析が不可欠で、近年は機械学習エンジニア、データエンジニア、データサイエンティストなど、データ活用人材の需要が高まっている。一方、これに伴う人材不足が大きな課題となっている。こうしたデータ活用人材は、中途で採用しようとしてもなかなか見つからず、かつ内部での育成には時間がかかり、迅速な確保は容易ではない。かといって、もちろん待っているだけでは、商機を逃してしまいかねない。この課題を解決する手段として、派遣社員の活用に注目が集まっている。データ活用における人材不足解消に派遣を活用するメリットはどこにあるのか。これまでに1,000人を超えるITエンジニア、延べ200名の機械学習エンジニアを輩出してきたことで知られる、ITエンジニア派遣サービス事業を営むラクスパートナーズ社の担当者に話を聞いた。

DX推進の流れの中、カギとなるはずの人材が不足

データの利活用によるビジネス改革の必要性・重要性が指摘されて久しく、業務にまつわるデータを大量に保有する企業は確実に増加してきている。取り組みのフェーズは様々だが、多くの企業がデータ利活用に強い関心を抱いている。

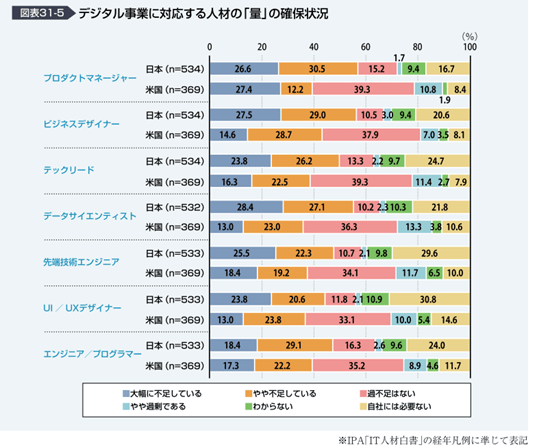

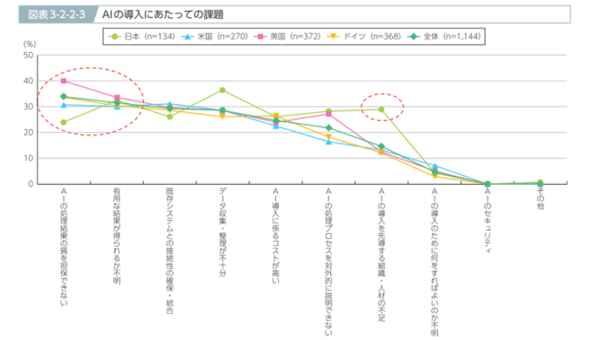

一方、独立行政法人情報処理推進機構が発行する『DX白書2021』によれば「事業・業務に精通したデータ解析・分析ができる人材」である「データサイエンティスト」が「大幅に不足している」「やや不足している」と回答した国内企業は55%を超えている。

Web開発、インフラ、機械学習、QA(品質保証)などの特定分野に特化したITエンジニアを派遣しているラクスパートナーズの営業企画室室長の漆島卓弥氏は、この状況について「多くの企業ではすでに十分なデータを蓄積し、何かをやろうという機運は確かに高まってきています。しかしとにかく人的リソースが足りておらず、十分な利活用はできていないというのが現状です」と話す。

データを分析してインサイトを引き出し、ビジネスに活かしてこそ意味がある。データ利活用にはまず事業課題の洗い出しが前提となるが、近年はこのプロセスに積極的に取り組み、何をやるべきかを明確に把握する企業も増え、データ利活用はいよいよ本格化しつつある。

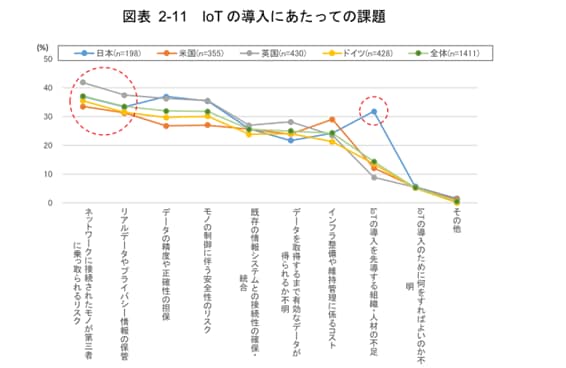

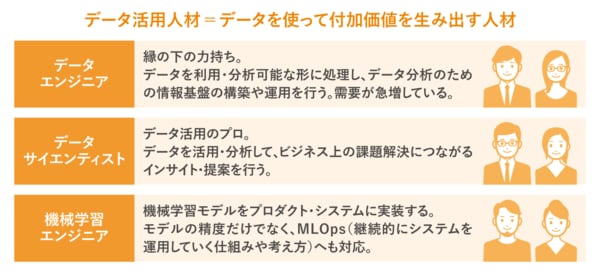

そこで問題となってきているのが、データ基盤の整備だ。全社的なデータ利活用を実現するには、まず組織の壁を超えてデータが集まる仕組みが必須であり、データ分析には、データを事前に選別して整える前処理が不可欠となる。前処理の作業は通常データエンジニアの仕事となり、その環境が整ったのちにデータサイエンティストや機械学習エンジニアの出番となる。

同社の機械学習エンジニア育成担当者は「プロダクトやサービスに機械学習モデルを組み込むのが私たちの役割です。そのためにデータを集めて前処理をしてモデルを作り、モデルをトレーニングして評価し、精度を向上させるというサイクルを回していきます。精度を常に安定させていくところも腕の見せ所です」と話す。入力データの内容は徐々に変化するし、モデルには精度劣化が起こるため、定期的な再学習が不可欠だ。このため、この評価のプロセスがないと、データ活用がPoC(Proof of Concept:概念実証)どまりに終わってしまう。

このように重要性・需要が高まってきている機械学習エンジニアを志す人材は少なくないが、一つ問題がある。そもそも機械学習エンジニアを育成できる人材が少ないということだ。かといって、絶対的な人材不足の中、採用市場から経験豊富な機械学習エンジニアを採用することは困難な状況にある。

徹底的に育て上げて派遣するというビジネスモデル

ニーズが高い機械学習エンジニアの人材不足が深刻化する中、注目されているのがラクスパートナーズのITエンジニア派遣サービスだ。同社では2018年から機械学習に特化したエンジニアの派遣を開始し、現在100名を超えるエンジニアを抱え、40社以上へ派遣しているという。都内のAIベンダーやマーケティング企業、データを持つ小売業などを中心に、派遣先は増加の一途を辿っている。

同社の特徴は未経験者を採用し、内部で育成して派遣する点にある。経験者人材がほぼ市場にいない中、未経験の人材を採用して育て上げ、優れたデータ活用人材として多くの企業に派遣している同社だが、このビジネスモデルで成功を収めているのは、むろん育成に強みがあるからだ。これには同社の成り立ちが関係している。同社は「楽楽精算」や「楽楽明細」などのSaaSを提供する東証一部上場のラクスのIT人材事業が分社化して誕生した。長年にわたりIT人材を輩出してきた教育のノウハウと実績が豊富にあることが、現在の成功につながっている。

しかし、誰もが機械学習エンジニアになれるわけではない。同社の取締役・人材開発部部長の森大介氏は「採用の基準の一つは数学の素養にあります。育成には数学の微分積分や統計学などの講義を盛り込んでおり、こうした数学的な知識を前提として機械学習エンジニアに育てていきます」と話す。採用率は3%から4%とハードルは高い。

同社にはすでに10年以上、未経験者を採用して育ててきた豊富な実績と知見がある。森氏は「エンジニア未経験の応募者の中からどのような人材を採用しているかというと、単に優秀なだけでなく、将来の仕事について具体的ビジョンを持ち、かつ世の中に貢献したい強い気持ちがある人。厳しい研修よりさらに大変な現場に耐えられるレベルの人材です」と話す。

実際に教育にあたっている育成担当者も「入社時点ですでに高いモチベーションの人材が多い」と意識の高さを指摘する。知的で数学の素養があり、意識の高い人材であるからこそ、ハードな研修でスキルを身につけることができ、さらに厳しい現場でも力を発揮できるというわけだ。研修中、こうしたハイレベルな人材の間には自然とグループが発生し、同期同士で議論を展開し、研修内容より高度な問題に着手するケースもよく見られるという。

現場の視点を豊富に盛り込んだ実践的教育を徹底

同社の人材が現場で力を発揮できている理由の一つに、現場起点の教育姿勢がある。森氏は「派遣先で活躍できなければ教育の意味がありません。そこで派遣先の業務のペルソナから必要とされるスキルを逆算し、これをもとに教育カリキュラムを作成しています。確かに教科書的な内容も教えますが、あくまで実際に業務で活躍できる人材に育てあげることを目的とし、完全に現場の業務に沿った教育をしている。ここが単なるスクールとは異なる点です」と語る。現場重視を徹底する姿勢は講師人材の選定にも当てはまる。先述のとおり、機械学習においては教える側の人材の不足も著しいが、同社では、外部の現役エンジニアに協力を依頼するなどし、現場を熟知した優れた講師を確保している。

教育カリキュラムの充実度も、育成の大きな鍵となっている。派遣先の現場ニーズは刻々と変化し、ツールや技術の進化も早いため、カリキュラム内容には継続的なアップデートが不可欠だ。「現場の声や現場の知識を織り込んでカリキュラムは常時更新し続けています」と森氏は話す。

こうした教育体制のみならず、同社では派遣したエンジニアが現場で十分に活躍しているか、顧客が満足しているかを定期的に確認する体制も確立しているという。漆島氏は「3ヶ月に一度パフォーマンスチェックを行い、半年に一度、顧客の継続利用の意向を図る指標であるネットプロモータースコアをとっています。何か足りない部分はないか、働きぶりは十分かを常に気にかけています」と語る。また、同社にはキャリアサポートの部署があり、派遣エンジニアの声も聞きとっている。フィードバックやデータを定期的に取得し、育成・採用・実際の業務に反映し続けるこの姿勢が、同社のビジネスモデルをいっそう強固なものとしているのだ。

内部人材と外部人材とのバランスをとるのが現実解

同社が展開する常用型派遣ビジネスは、これまで多かったプロジェクトを一括して担う委託・請負型とは対極をなすものだが、機械学習のようなPDCAをひたすら回していくような業務には向いていると言えるだろう。派遣先の現場の指示に従ってスキルを発揮し、長期にわたり成果を上げることができる。

漆島氏は「機械学習エンジニアは採用も育成も困難です。かといって状況が変わるのを待っていられるほど、ビジネスの変化のスピードは遅くありません。だからこそ外部人材とのバランスをとることが大切です。社内の人材を育成しながらも、目の前のビジネスを回していくためには派遣という形での外部人材活用をお勧めします」と話す。

実践的なトレーニングを通してスキルを身につけた派遣エンジニアは、現場にとって即戦力となり、共に仕事をすることは内部人材の成長にもつながる。外部人材活用には両面の効果を期待できる利点があるのだ。

専門分野に特化した同社の派遣エンジニアへのニーズは日に日に増しており、現在はこれに対応するため、採用と育成をさらに強化中だ。「当社のビジョンはITエンジニアを1万人輩出することです。今はトータルで1,000名ほどですが、2025年に2,500名まで増やし、2035年には1万人に到達することを目指しています」と森氏は話している。

不足するデータ活用人材に派遣を活用するスタイルは、日本企業のDXを成功させる鍵と言えるかもしれない。他社への競争優位を確立するためにも、派遣エンジニアの積極的な活用を考えてみてはいかがだろうか。

<PR>