DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されるようになってから数年が経つ。背景にあるのはインターネット、クラウド、AI、IoTといったデジタル技術の進化だ。デジタルをビジネスに取り込むことでこれまでにない顧客価値を提供し、業界の常識を覆す企業が次々と現れ、急成長している。しかし、日本でDXを成し遂げた企業は少ない。原因はどこにあり、これからどう対応すればよいのだろうか。

日本企業のDX推進を阻む

DXを実践する人材の不足

DXの定義は様々だ。これまでアナログで進められていた業務をIT化することを指す場合もあるし、デジタルで全く新しいサービスを生み出すことを指す場合もある。大手システムインテグレーターである伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)のDC・DXビジネス推進本部の神原宏行氏は「DXの定義に正解はありませんが、根底にあるのは世の中を良くするために、更には会社の変革が必要だということです」と語る。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社DC・DXビジネス推進本部

Buildサービス推進チーム

神原 宏行 氏

DXの本質はデジタルを活用することではない。変革によって自社の製品やサービスを通して顧客価値を最適化し、競争優位を確立することだ。ただし、その手段としてデジタルが活用されることがほとんどである。インターネットやクラウドが普及し、AIが高度化した今、デジタル技術を取り入れたビジネス変革が大きなインパクトを持つからだ。「しかし、主役はデジタルではなく、あくまでも変革なのです」と神原氏は強調する。

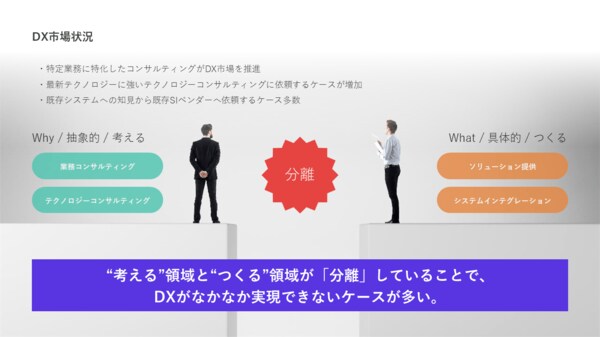

実はここに日本企業でDXが進まない原因がある。これまで日本企業のIT活用はITベンダーに依存してきた。IT人材の多くはユーザー企業ではなく、ITベンダーに所属している。これが欧米企業との大きな違いだと言われる。「DXはビジネスの変革です。それを実践するのはユーザー企業自身でなければなりません」と神原氏は語る。そのユーザー企業にIT人材がいなければ、DXの実践はできないことになる。

実践という面だけではない。IT人材が社内に少ないことは、DXの特質という面からも日本企業には不利な状況をもたらす。従来の企業システムとは違って、DXでは継続的な改善が求められる。「これまでのプロダクトは完成したときがピークでその後は価値が落ちていきます。一方、DXによる新しいビジネスに必要なプロダクトは改善しながら存在価値を向上させていくものです」(神原氏)。

DXはITベンダーに開発してもらって終わりではなく、サービスを提供する中で価値を高めていくものだ。それはGoogleやFacebookを使っていればわかるはずだ。彼らのサービスは頻繁に改善され続けている。それができるのは社内にIT人材がいるからだ。

しかし、IT人材を採用すればDXへの道が拓けるというわけでもない。DXを推進する組織にも特徴がある。「DXでは企画を考える人とそれを実行する人が一つのチームで取り組まなければなりません。短期間で新しいビジネスを立ち上げ、世の中の変化に対応して改善していくことが求められているからです」と神原氏は指摘する。この組織の考え方が、日本の伝統的な大企業にはマッチしないことが多いという。

自社の変化対応力を高める

DX推進の支援サービス

DXの壁にぶち当たっている現状を打破するために、大手システムインテグレーターとして日本企業のシステム化を支えてきたCTCが新たなサービスを開始した。それがDX推進を支援する「build service」であり、DX推進事業によって急成長する米国slalom社との協業によって立ち上げた新サービスだ。

build serviceの最大の特徴は、ユーザー企業と伴走してDX推進を支援するというアプローチにある。主役はあくまでもユーザー企業だ。ユーザー企業が自社内に企画を考える人とそれを実行する人のチームを作ってDXに取り組む体制を整備し、その活動を同社のBuildサービス推進チームがslalom社のメソッドに基づいて支援していく。

Buildサービス推進チームがフォーカスするのは、新規事業や新規システムを走りながら開発し、ビジネスの変革に貢献することだ。その意味でも既存事業と切り離したDX専門のチームに対してプロダクトやサービスをデザインしたり、開発するフェーズを支援したりすることになる。

「ご支援させていただく内容はお客様の状況によって変わってきます。検討するべきテーマやアイデアが明確になっていない場合には、ユーザーリサーチをしてからデザイン思考によって求められるプロダクトやサービスを検討します」と神原氏は話す。ニューノーマルの時代では顧客の価値観も変化する。そこにビジネスチャンスが見いだせる可能性は高い。

次はそのプロダクトやサービスがビジネスとして成立するかを確認する「デザインスプリント」と呼ばれるフェーズに入る。モックアップのように実際に動かせるプロトタイプを開発して、短期間でその有効性を検証し、方向性を見極める。“絵に描いた餅”になることを防ぐためだ。

方向性が確認できたあとは、エンジニアリングメソドロジーによる「ディスカバリー」というフェーズに入る。ビジネス面に責任を持つビジネスオーナー、ITを実装するエンジニア、顧客へのアプローチを設計するデザイナーという3つの視点からビジネスに実装していく。

「build serviceでは、これら一連のサイクルを1ヶ月とか2ヶ月という短いサイクルで回していきます。小さく始めて走りながらスケールを大きくしていきます。重要なのは変化対応力を身につけることです」(神原氏)。

システム開発と並行して

DXを実践することが鍵に

build servieを通してユーザー企業が得られるものは、新たに開発されたプロダクトやサービスだけではない。DXに求められる新たなシステム開発スキルやDXのためのスペシャリストチーム、デジタルと融合したビジネス戦略などだ。「こうしたDXを実現する能力は実践することで初めて得ることができます」と神原氏は実践することの重要性を改めて強調する。

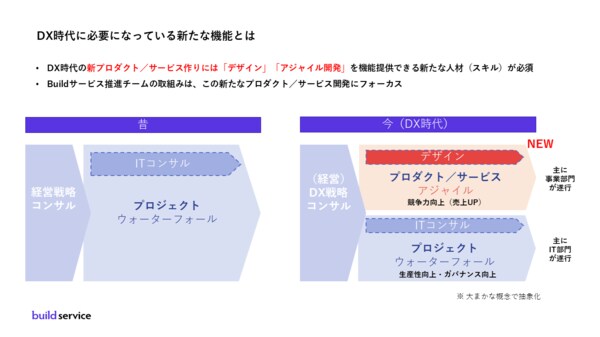

そのために求められるのが、コスト削減や効率化を目的としたシステム開発の機能と、新事業や新サービスなど将来のためのビジネスをデザインする機能を分けて考えることだ。前者は従来の延長線上にあるが、後者は非連続的な価値創造であり、build serviceによって後者を推進するスキルや能力を自社内に植え付けることができる。

ここでポイントになるのが「自社のシステムを見直したあとでDXを」というような段階的に考えないことだ。「2025年の崖」と言われるシステム老朽化による弊害を回避するための既存システムの再構築を待ってからではタイミングを逸してしまう。DXへの取り組みは待ったなしの喫緊の経営課題として捉えるべきだろう。

「私たちのチームはDXのプロジェクトを伴走することで、新しいビジネスを考える人たちに新しいやり方を伝えていきます。それと並行してITコンサルティングとして従来型の情報システムの案件も支援していきます。それがDX時代のシステムインテグレーターに求められる役割だと考えています」(神原氏)。

同社のbuild serviceはまだスタートしたばかりだ。しかし、slalom社の数々の成功事例からは大きな期待が感じとれる。神原氏は「トラディショナルな製品やサービスを提供してきた伝統的な大企業が、顧客目線で新しいサービスを提供する企業へと様変わりしているのです」と語る。

DXを牽引するチームは、将来のあるべき姿を模索する日本企業にとって必要なパーツであることは間違いない。重要なのは走り始めることだ。「時は今」である。日本の大企業のペインを理解しているCTCは、伴走するパートナーとして大きな力になるはずだ。

▼自社の変化対応力を高める

DX推進の支援サービス「build service」の詳細はこちら

関連記事

ITベンダーに頼りきる時代は終わり

効果的な共創でDXを加速させるには?

<PR>