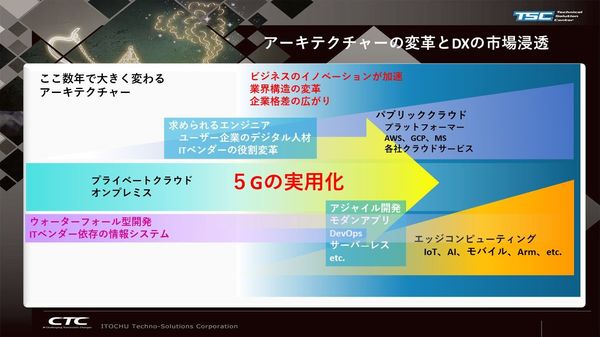

DX(デジタルトランスフォーメーション)では継続的なIT環境の変化に対応できるかどうかが問われる。5Gも本格化する中でITインフラの環境の変化はますます速まっていく。IT専業でもないユーザー企業がこの変化に追従していくのは難しい。だからこそITベンダーとの共創が必要になる。どんな共創がビジネス価値を高めるのだろうか。

日本企業のDX対応が遅れている理由は

ITベンダーとの関係にあった

日本企業のDXへの取り組みが立ち遅れていることは常に指摘されている。DXはビジネス自体をイノベーションすることであり、これまでとは収益の上げ方が違ってくる。企業によっては根底からビジネスモデルを変えていく必要に迫られる。そう簡単には進まないのは当然だろう。

さらに日本企業にとって不利な状況も存在する。DXではITの位置づけがこれまでと大きく異なることだ。基幹システムのようにITベンダーに開発してもらって使い続けるのではなく、自社で内製化して進化させ続けなければならない。しかし、そのための人材は不足している。

伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)の池永直紀氏は「システムを進化させ続けるには、市場の変化に追従できる基盤を保持しなければなりません。そのためには人も環境も必要です。しかし、社内の貴重な人材を先行きが不透明なDXに回すことは二の足を踏んでしまい、どうしても立ち遅れてしまっているのが現状ではないでしょうか」と指摘する。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社DC・DXビジネス推進本部

TSC部 部長 池永 直紀 氏

これまでの日本企業のIT化はシステムインテグレーターに大きく依存してきた。結果としてIT人材の7割はITベンダー側に所属している。逆に欧米企業ではユーザー企業側に7割いるとされる。こうした違いが日本企業のDX対応を遅らせている要因のひとつだ。しかし、絶対的な人材の不足や社風、給与規定の問題などから高度なIT人材の採用は簡単ではない。

現実解として考えられるのは、日本の特性と言われるITベンダーとの関係を逆手にとることだ。DXを自社だけで進めるのではなく、ITベンダーと密接な関係のもとに進めていくのである。ただし、これまでのようなITベンダーに頼りきった開発・運用ではなく、ユーザー企業側が主導し、ITベンダーと役割分担をしていく形だ。

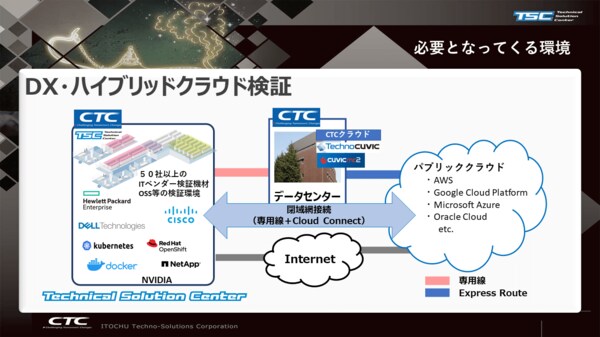

CTCではこうした新たな共創を提案している。上流工程ではDX推進を支援する伴走型サービス「build service」を提供し、下流工程のIT基盤構築では国内最大級のマルチベンダー検証環境、TSC(テクニカルソリューションセンター)の活用を提唱している。

コンテナ活用の壁となる

頻繁なバージョンアップ

TSCでは2020年に新たなラボである「DX_LAB」を開設した。その狙いについて池永氏は「これからは今までのオンプレミス環境、パブリッククラウド環境の2階層に、5Gで広がるエッジコンピューティングが組み合わさることになります。DXで必要となるこうした環境に対応するためにDX_LABを新設しました」と語る。

大容量で低遅延、多接続のデータ通信が可能になる5Gのメリットを引き出すIT基盤には、これまでにないアーキテクチャーが求められる。その切り札と目されているのが、IoT機器によって収集された大量のデータが発生した場所を処理して、オンプレミスやクラウド上のサーバと連携するエッジコンピューティングである。

「5Gが実用化されたことで、できることが様変わりします。エッジコンピューティングによってDXが加速して、新しいビジネスモデルが生まれてくるでしょう。それに対応してITインフラも大きく変わり、いろいろなアーキテクチャーが登場してきます」と池永氏は語る。5Gが全国に行渡る2023年頃にはこうした変化が本格化すると予想している。

そこで問われるのは開発や運用のサイクルがIT環境の変化のスピードに対応できるかどうかだ。この課題解決の方法として注目されているのが、コンテナという仮想化技術だ。稼働環境も含めてパッケージ化されたコンテナを利用することで、スピーディーにアプリケーションを開発できて、どのITインフラ上でも動かすことができる。

「コンテナは基本的に無料で使えるオープンソースで構成されています。しかし、問題は日々機能が追加され、絶え間なくソフトウェアがバージョンアップされていて、キャッチアップしていくのが大変だということです。システムの規模が大きくなるほど大きな問題に繋がっていくと思われます」と池永氏は予想している。

ソフトウェアが無料で、アプリケーションをスピーディーに開発できて、どこでも動かせるコンテナであれば、スモールスタートはしやすい。DXを進める上でも有利に働く。しかし、軌道に乗って拡張しようとした時に、オープンソースであることが足かせになることもある。システムのリリースが遅れれば、ビジネスチャンスを逃してしまうことにもなる。

CTCがサポートするのはこの部分だ。PoCなどで方向性が見え、本格的な検証が必要とされてきた段階で、TSCの環境を活用することで、リスクを洗い出すことができる。AIやマルチコンテナプラットフォームに対応したDX_LABであれば、コンテナのリスクを検証し、コンテナの運用部分をCTCに任せることもできる。

転ばぬ先の杖としての

検証センターの活用

2005年3月に開設されたTSCは、国内最大級のマルチベンダーの総合検証センターだ。オンプレミスとクラウドのハイブリッド環境での検証が可能で、年間1000件以上の検証を行っている。擬似的に同じ環境を作って、規模を拡大した時のパフォーマンスやシステム障害などが確認できる。さらに、検証した結果をそのままCTCのデータセンター・クラウドに実装することもできる。「50社以上のITベンダーの検証用機材が装備され、オープンソースなどの検証環境が整っています。その数は数万アイテムに上ります。TSC内にあるDX_LABでは各社が提供しているコンテナの利用環境をパッケージ化したコンテナプラットフォームを揃えていて、自社の状況に合うかどうかを、クラウドやネットワークの相性と合わせて確認できます」(池永氏)。

ユーザー企業ではこれだけの規模の検証環境を用意することは出来ないし、必要な環境だけを用意しようとしても時間はかかるし、技術サポートも課題になる。しかし、TSCであれば既存の環境を利用してスピーディーに検証ができ、技術サポートも受けられる。ある程度やりたいことが見えてきていれば、それに合わせた環境を用意してもらって検証が可能だ。

「検証センターでの検証は単発案件だけではなく、DevOpsなどのプロセスの中にTSCを組み込んでもらうことで価値が最大化されます。新しいアプライアンスを試したいときにもすぐに検証できて、その分、早くビジネスインできます。DXによるビジネスの基盤であるITインフラの可変性を高めることにもつながります」と池永氏は語る。

DXを推進する企業に伴走するパートナーを目指すCTCでは、顧客のニーズに対応するだけでなく、技術動向をウォッチしながら常に最新のテクノロジーをTSCに導入している。こうした先行投資や利用スキルをTSCが肩代わりしてくれることの意味は大きい。DXを加速する際の“転ばぬ先の杖”としてTSCを活用することをお勧めする。

国内最大級のマルチベンダー検証環境、 TSC(テクニカルソリューションセンター)での様子

国内最大級のマルチベンダー検証環境、 TSC(テクニカルソリューションセンター)での様子

▼国内最大級のマルチベンダー検証環境

TSC(テクニカルソリューションセンター)の詳細はこちら

関連記事

実践することからしか得られない

DXの実現力を獲得する最適解とは

<PR>