顧客体験の変革に至っていない

リテール業界のDXの現状

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2019年度に実施した「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査」によると、DXの取り組みに関して企業規模による格差が見られたほか、「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融、保健」に加えて、従業員が1001人以上の「製造業」と301人以上の「情報通信業」で積極的な取り組みがうかがえる一方、「卸売業、小売業」は相対的に遅れていることが明らかになった。

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア株式会社シニアマネジャー 松村晋平

SIerでのシステム構築のPMを経て、2007年に株式会社アイ・エム・ジェイに入社。プロデューサーとして、多くのクライアントのデジタルマーケティングを支援。その後、アカウント部門、データ分析・データプラットフォーム構築を担うサービス部門の責任者を歴任。現在、アクセンチュア株式会社において、クライアントのエクスペリエンスを起点としたビジネス変革を支援。

「DXをデジタルによる顧客体験の変革と捉えるなら、リテール業界における国内企業の取り組みはまだまだです。

データを活用して、パーソナライズされたシームレスな顧客体験を提供していくという文脈においても、先行する企業とそうでない企業との間で二極化が進んでいます」

こう話すのはアクセンチュアでクライアントのエクスペリエンスを起点としたビジネス変革を支援している松村晋平氏だ。

DXをお題目にさまざまなプロジェクトが立ち上がっているものの、顧客体験の変革というよりは、EC(インターネット通販)化率をどう上げていくかといった狭い視点での議論に終始している企業が多いと松村氏は指摘する。

確かに足元は、コロナ禍によってオンライン化、EC化が加速する環境変化が生じているが、本来的にはECだけでなく、店頭、BOPIS(Buy Online Pick-up In Store、ECサイトで買った商品をリアル店舗で受け取る)を含めた新たな顧客体験をつくっていくべきなのだが、それが一向に進んでいかない。

その要因の1つは、組織の問題だ。

「日本のリテール企業はチャネルで分断されていることが多い。店頭は店頭、ECはEC、コールセンターはコールセンターとなっているため、横断的な顧客体験がつくりづらいのです」(松村氏)

そして、もう1つは組織の分断に伴い、データが分断されていることだという。

パーソナライズされたシームレスな顧客体験を提供していくには、顧客体験を起点にマーケティング、オペレーション、プラットフォームまでを一気通貫で変えていく必要があり、アクセンチュアではリテール業界のクライアントに対して、コンサルティングからシステムの実装までをエンド・トゥ・エンドのサービスとして提供している。

デジタル技術の進展により

購買前後のデータの取得が可能に

先述の通り、顧客体験の変革にはデータの活用が重要になるが、リテール業界はどのようにデータを活用し、ビジネスに生かしていけばいいのだろうか。

リテール業界の代表的なデータにID-POSがある。何が、いつ、どこで、どれだけ、いくらで売れたかを管理するPOSデータに、誰が買ったのかまで把握できるもので、ポイントカードによってそれが可能になった。

またECが拡大・充実したことで、“POS以前”のデータ、つまり購買前の興味関心データも取得できるようになり、オフラインのデータとオンラインのデータを統合することで、店頭だろうが、ECだろうが、どういう興味関心を持って、現在のタッチポイントに来ているのかも分かるようになっている。

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア株式会社マネジャー 清嶋淑也

2002年に株式会社ローソン入社。店舗運営・経営指導経験を経て、情報システム部門に異動。BI・DWHの企画・開発・運用を担当。 その後、分析実務や半自動発注の業務改革を推進。 2016年に株式会社アイ・エム・ジェイに入社。CDP/BIコンサルタントとして、Treasure Dataをはじめとした様々なソリューションを活用し、多業種多企業のお客さまの課題解決にあたっている。2020年6月よりグループ内異動により、アクセンチュアに転籍

「従来のリテール業界は、データ環境としては恵まれていて、購買データそのものに比重を置いたデータ活用で成果を出すことが出来ていたと思います。

一方、デジタル技術の進展や顧客接点の多様化により、購買前のお客さまのデータも見えるようになって、どんどん解像度が上がっているはずなのに、そこがうまく活用できておらず、依然として購買データが中心となっています」

と語るのは、コンビニ業界で情報システム部門を経験した後、現在はCDP(カスタマーデータプラットフォーム)/BI(ビジネスインテリジェンス)コンサルタントとして活躍するアクセンチュアの清嶋淑也氏だ。

さらに購買後のデータも、さまざまなデジタライゼーションの中で生まれてくるため、購買前後をきちんとトータルで見て、顧客理解を深めて、顧客体験の再設計につなげていくことが大事であり、そのハブとなるプラットフォームとして、もはやCDPは必須だと清嶋氏は力を込める。

トレジャーデータ株式会社

トレジャーデータ株式会社セールスマネージャー 田中省吾

2008年新卒。SIer→インターネットリサーチ→キュレーションメディアantenna→現職。一貫してセールス系の仕事に 従事し、SI・ネットリサーチ・メディア・マーケティングSaaSとIT業界を幅広く経験。前職のantennaでは広告セールスを経て、提携メデイアのアライアンス担当。広告主のニーズとキュレーションビジネスのポジショニングを最大化する広告商品開発を提携メディアと企画し、 新たなセールスの可能性を見いだす。トレジャーデータ は2018年5月から。主にメディア業界・アパレル/小売全般業界を担当。

「CDPでできるのは、個客を深く知ることと、個客とのコミュニケーションを最適化することです」

と話すのは、データマネジメントプラットフォームの構築を手掛けるトレジャーデータの田中省吾氏だ。

CDPについて、もう少し詳しく説明しておこう。

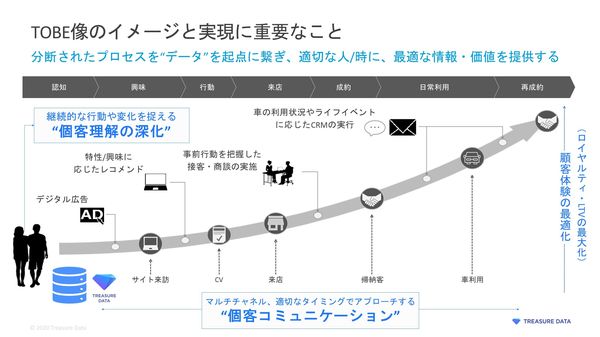

顧客によってカスタマージャーニーは一人一人異なるが、マーケティングテクノロジーの多様化に伴い、顧客ID単位で分断された購買決定プロセスをデータ起点でつなぐことが可能になった。

それにより可能になる、適切な人/時に、最適なチャネルを通じて情報・価値を提供するためのプラットフォーム。これがCDPである。

「コロナ禍はもちろん、法改正や新たなテクノロジーの出現など、リテールビジネスを取り巻く環境変化は今後もいろいろと起こります。

そうした中で、デジタルを活用したマーケティング活動についてもやるべきことは増えていくはずです。CDPはそのマーケティング活動の前提として必要になるインフラ。

従来のマーケティング手法を変革するためにも、取り組まなければならないものとして捉えてもらいたい」と田中氏は訴える。

データ活用をPoCで終わらせないために

スモールサクセスが重要

日本のリテール業界は今後、どのように変化していくのだろうか。

「購買前後を含めて、いろいろなデータを統合し、活用できる企業は、個別最適化した顧客体験の提供を通じて、さらなる支持を獲得していくでしょう。

それができる企業とできない企業との差が明確になり、後者はやがて淘汰されてしまうかもしれません」と松村氏は警鐘を鳴らす。

人口減少に直面する国内の市場においては、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)やLTV(ライフタイムバリュー)といったKPIが重視され、リテール企業の多くがポイントカードを導入し、顧客の囲い込みを図ってきたことは先述の通り。

これは見方を変えれば、LTVを上げて、CRMをやっていくとなったときに、その起点となるのはデータであり、顧客体験のパーソナライズの精度を上げていくのにデータ活用は不可欠と言っても過言ではないということだ。

では、パーソナライズされた顧客体験を高めるためのDXを実践するには、企業はどこから手をつければいいのだろうか。

松村氏は「アウトカムが何なのかを先に考えるべきだ」とアドバイスする。

「こういう顧客体験があったら気持ちいいよねとか、お客さまが来たときに、こういう体験をしてくれたらうれしいよねというような“to be像”は従業員の方が持っていることが多々あります。

それを実現するために、どんなデータが必要になるのか、仕組みやオペレーションもセットで逆算していけば、自ずと答えは出てきます」

一方、清嶋氏は「データ活用のプロジェクトは、トップダウンとボトムアップの両輪が重要で、さらにPoC(概念実証)で終わらせないためにも、スモールサクセスが大事だ」と話す。

「こういった未知の領域に対しては大規模な投資がなかなかできないので、何らかの形で成功を収めて、取り組みの幅を広げていくステップが肝心です。

スモールサクセスを収めたにもかかわらず、PoCにゴールが設定されていなかったためにプロジェクトが尻すぼみになっていったケースも少なくありません。

PoCの結果を踏まえて、ある一定の条件を満たせば、さらに大きな投資を行うというマネジメント層のコミットメントも大切な要件になります」

ただ、データの収集、分析、活用をどう進めればよいか分からないというリテール企業も多いことだろう。そのポイントについて、田中氏は、最初のステップは、レシートレベルの粒度のローデータ(一番細かい粒度のデータ)をCDPで保有することだと説明する。利用状況が分かれば、次の購買タイミングや、ブランドスイッチのタイミングも分かるからだ。

その上で個客の行動に応じて、必要なデータをCDPに足していくわけだが、清嶋氏は、『トレジャーCDP』にあるオーディエンススタジオ(顧客セグメントを抽出する機能)のビヘイビア(行動データ)として定義するデータが重要だと指摘する。

買ったというのもビヘイビアだし、買う前に悩んでサイトをあれこれ見たとか、カートに入れたが買っていないとか、店に行ったが買っていないとか。これらの情報を生かして個客の解像度を上げていけば、自店・自社の顧客の満足度を高める、個別の施策を見つけることは難しくない。

リテール業界のDXの本質は

提案力をマルチチャネルで担保すること

リテール業界におけるデータの重要性と、データを起点としてパーソナライズされた顧客体験を高める手法について、三者に聞いたが、改めて「顧客体験を高めること」とはどういうことか。

「リテールの元来は商人(あきんど)のもの売りで、それはいわば接客や提案のプロフェッショナルだと思います。

何十年と店舗での営業が続いているリテール業は、高い提案力を持っているからこそ顧客の中でブランドがしっかりと形成され、企業規模が大きくなってきたと言えます。

ここ10年、リテール業界でも急速にデジタル化、IT化が進みましたが、デジタルを活用して、提案力をデジタルでも店頭でもマルチチャネルでちゃんと担保するという、リテールビジネスの本来的な目的を見失ってはいけません」と田中氏は言う。

個客ごとにきめ細かな提案を行うには、それ相応のコストがかかる。しかし、データを集めるコストや、データを分析・活用するテクノロジーのコストが低下し、従来、人の手に依存していた提案がデジタルで代替できるようになった。

それだけではなく、今まで1万人の顧客のうち100人ぐらいしか提供できなかった質の高い提案が、テクノロジーの進化で1万人全員に提供できる世界ができつつある。

ある大手の小売企業はCDPを導入。マーケティングオートメーション(MA)ツールを連携させることによって、データ活用を実現し、提案力の向上を図ったという。

これらのツールは、いずれもSaaSとして提供されているので、自社の情報システム部門に負荷をかけることなく、短期間うちにパフォーマンスを上げることができ、実際のビジネスで初期投資は回収済みで、さらなる大型の投資も検討しているという。

「ニューノーマル」の時代は、これまでの常識を含め、さまざまな変革が求められる。これはリテール業界も同じ。これまで通り、企業の論理を優先した仕事の仕方をしていては、顧客の支持を得られなくなる事態を招きかねない。

だからこそ、「データに基づき、顧客体験を高める」発想の転換が必要。そのためにはまずCDPを導入し、データ収集を始めることが求められている。

Treasure Data CDPの最新導入事例

小売・金融・自動車・メーカー

アパレル・メディアなど

顧客データ活用を進める業界・企業の先行事例を

ご紹介します。

<PR>