写真提供:共同通信社

写真提供:共同通信社

EC市場の拡大によって物流の重要性が増す中、物流をコストと見なす企業は多い。一方で、物流を「利益を生む機能・部門」として企業戦略に取り込み、成長の足掛かりにしている企業が存在する。物流をプロフィットセンター化するには、どんな戦略が考えられるのか。本連載では、『顧客をつかむ戦略物流 なぜあの企業が選ばれ、利益を上げているのか?』(角井亮一著/日本実業出版社)から、内容の一部を抜粋、再編集。物流によって競合との差別化に成功している企業4社の戦略と取り組みを紹介する。

第2回は、セブン-イレブンの全国展開の歩みを振り返りながら、同社の「高密度集中出店方式」の狙いを明らかにする。

<連載ラインアップ>

■第1回 業界1位の座を支えるドミナント戦略、セブン-イレブン独自の「高密度集中出店方式」とは?

■第2回 セブン-イレブンはなぜ、全国展開や大都市圏への出店を急がなかったのか?(本稿)

■第3回 西海岸の地下倉庫で創業したアマゾンは、いかに全米物流ネットワークを築いたか?

■第4回 コロナ禍で利用率が急増、アマゾンの「宅配部隊」が躍進した背景とは?

■第5回 全品配送料無料の「ヨドバシエクストリーム」は、なぜ最短2時間半で配達できるのか?

■第6回 新着は毎日2600点超、年間6000万点を出荷するZOZOの物流拡張計画とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

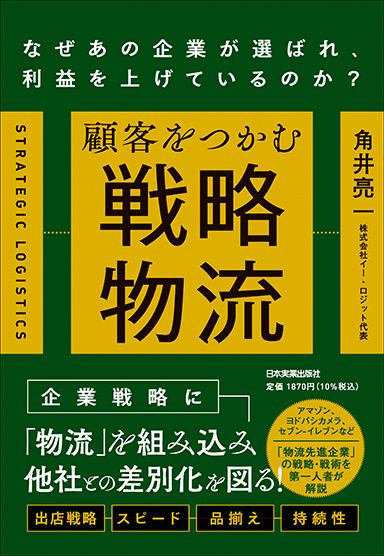

『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)

『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)

■商品を効率よくスピーディに配送する仕組みづくり

同社では出店地域を拡大するにあたっては、独自の商品を効率よく、かつスピーディに店舗に配送する仕組みづくりを優先し、製造・物流のインフラの拠点内への集中出店を行ない、面での拡大を進めてきました。首都圏を除く大都市圏への出店は急がず、高密度での出店を繰り返し、店舗数や売上規模を拡大してきました。

たとえば、新規のエリア(都道府県、あるいは北陸3県といった単位)に出店する場合、新規オープンする店舗と合わせて、必ず、専用工場(米飯、総菜・調理パン、焼きたてパン、調理麺など)と、専用配送センター(弁当、おにぎり、焼きたてパンなどを、1日3~4回配送する「米飯共同配送センター」、アイスクリーム、冷凍食品、ロックアイスなどを週3~7回配送する「フローズン共同配送センター」、調理パン、サラダ、総菜、麺類、牛乳などを1日3回配送する「チルド共同配送センター」、ソフトドリンク。カップ麺、酒類、雑貨類などを週2~7回配送する「常温一括共同配送センター」)がセットになっています。

一般に小売業の場合、出店場所として、人口の集中している立地がよく選ばれますが、セブン-イレブンの出店戦略では、必ずしも人口の多い都市から選ばれるわけではありません。

同社では2009年2月、山陰エリア初、島根県への初出店として4店舗を同時オープンしました。その際、出店エリアとして選ばれたのは、人口の多い、県庁所在地の松江市(約20万人)や出雲市(約17万人)ではなく、浜田市(2店舗)、江津(ごうつ)市(2店舗)でした。浜田市の人口は県内3番目ですが、松江市や出雲市の3分の1程度の規模(約6万人)しかなく、江津市にいたっては県内で最も人口の少ない市(約2.5万人)でした。

なぜこの2市が出店の地に選ばれたのか。

それは専用配送センターのある広島市や廿日市(はつかいち)市と、国道や自動車専用道路でダイレクトにつながる環境にあったからです。鮮度のよい商品を効率よく届けることが優先されているのです。