写真提供: ZUMA Press/共同通信イメージズ

写真提供: ZUMA Press/共同通信イメージズ

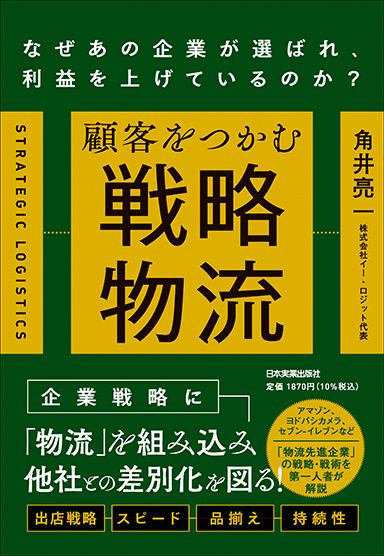

EC市場の拡大によって物流の重要性が増す中、物流をコストと見なす企業は多い。一方で、物流を「利益を生む機能・部門」として企業戦略に取り込み、成長の足掛かりにしている企業が存在する。物流をプロフィットセンター化するには、どんな戦略が考えられるのか。本連載では、『顧客をつかむ戦略物流 なぜあの企業が選ばれ、利益を上げているのか?』(角井亮一著/日本実業出版社)から、内容の一部を抜粋、再編集。物流によって競合との差別化に成功している企業4社の戦略と取り組みを紹介する。

第3回は、アマゾンの「スピード」による差別化戦略に焦点を当て、アメリカでの物流ネットワーク構築のプロセスをたどる。

<連載ラインアップ>

■第1回 業界1位の座を支えるドミナント戦略、セブン-イレブン独自の「高密度集中出店方式」とは?

■第2回 セブン-イレブンはなぜ、全国展開や大都市圏への出店を急がなかったのか?

■第3回 西海岸の地下倉庫で創業したアマゾンは、いかに全米物流ネットワークを築いたか?(本稿)

■第4回 コロナ禍で利用率が急増、アマゾンの「宅配部隊」が躍進した背景とは?

■第5回 全品配送料無料の「ヨドバシエクストリーム」は、なぜ最短2時間半で配達できるのか?

■第6回 新着は毎日2600点超、年間6000万点を出荷するZOZOの物流拡張計画とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

アマゾンの「スピード」戦略

『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)

『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)

スーパーコンビニエンスを実現している企業として、だれもがまず思い浮かべるのは、世界最大のEC企業、アマゾン(Amazon)です。

アマゾンは4つの理念、「お客様を起点にすること」「創造への情熱」「優れた運営へのこだわり」「長期的な発想」を指針とし、創業来「地球上で最もお客様を大切にする企業」であることを内外に明言しています。

物流サービスに関しては、消費者に近づくことにより、配送スピードや利便性を向上させてきました。物流拠点と消費者との距離が近ければ、配達スピードにしても、時間枠に対しても、高い品質を提供し続けられるという考えが基本にあります。

では同社では、具体的にどのような施策を進めてきたのか。

アマゾンの日本国内にある物流拠点から考えてみましょう。

■消費地に近い都心部に物流拠点を集中

現在日本のアマゾンでは、いわゆる物流センターにあたるFC(フルフィルメントセンター)、通過型の出荷拠点になるDS(デリバリーステーション)、アマゾンネットスーパーの専用倉庫、店舗を展開しています。

FCは25か所以上にあり、いずれも郊外立地で一部は都心部に近い郊外または消費地です。それに対し、消費者へのラストワンマイルを担うDSは50か所以上、消費地に近い都心部に集中しています。

エリア別では、人口の集中する関東地方が圧倒的に多く(FC11、DS15、ネットスーパー5、店舗1の合計32か所)、関東エリアに全物流拠点の4割が集中しています。次いで近畿エリアが約2割(FC6、DS4、ネットスーパー1の合計11か所)を占めています。2023年には、関東地区(千葉県千葉市と埼玉県狭山市)に2か所FCが新設され、新たなエリアへのDSの開設も進んでいます。

これら施設にはアマゾンの最新のテクノロジーが、日々、導入されています。作業者が広いFC内を歩き回らなくても、商品の品出し(ピッキング)や棚入れができるように考えられたアマゾンロボティクス(ピッキングする商品の入った棚や、商品を保管する棚を、お掃除ロボットのような形状の自律走行型ロボットが、作業スタッフのそばまで移動させてくる)をはじめとして、自動で箱梱包したり、紙製梱包したりする機械も導入しています。また、コロナ禍には、作業スタッフ間の安全な距離を保つため、どのくらい離れているかをAIカメラで自動検知するテクノロジーの導入もしていました。