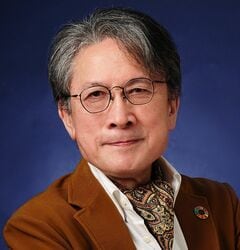

日清食品常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長、NISSIN ACADEMY学長、フィジカルインターネットセンター理事の深井雅裕氏(左)と筆者(撮影:宮崎訓幸)

日清食品常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長、NISSIN ACADEMY学長、フィジカルインターネットセンター理事の深井雅裕氏(左)と筆者(撮影:宮崎訓幸)

物流と地球社会を持続可能にするために、今何が必要なのか。デジタル先端技術から経営戦略まで、世の誤解・曲解・珍解を物流ジャーナリスト・菊田一郎氏が妄想力で切りさばく連載企画。

第12回からは5回にわたり、日清食品常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長で、フィジカルインターネットセンターの理事を務める深井雅裕氏を迎えた特別対談をお届けしてきた。最終回となる第16回では、2026年度までに約3200人が必要となる「物流統括管理者」、あるいは「CLO(最高ロジスティクス責任者)」の要件、育成法、フィジカルインターネット実現につながる改正物流2法の社会実装について語り合う。

CLO人材の育成とウェルビーイング

菊田 さて、対談の最終回でぜひ話し合いたいのが、「本物のCLO(Chief Logistics Officer、最高ロジスティクス責任者)」を育てる人材育成のテーマです。これには深井さんが力を注いでいるWell‐being(以下、組織名以外はウェルビーイングと記す)も大きく関わってきますね。

深井 第13回で書いてもらったフィジカルインターネットセンター(JPIC)のCLO協議会の提言中の「CLOに求められる職能」として、(1)経営者としての視点と能力、(2)戦略的思考と決断力、(3)社内外の外交力、調整力、(4)広い視野の関心、知見――の4つを挙げました。そのうち(4)の詳細項目として、

①バリューチェーンに関わる知見

②サプライチェーンに関わる知見

③物流に関わる知見

④技術動向に関わる知見

⑤物流を考慮した社会・環境問題に関わる知見

という5つの知見を書き込みました。

あるべきCLOの姿として、⑤の社会・環境問題に関わる知見は不可欠だと考えています。これを突き詰めれば、「働く人と社会のウェルビーイング向上に貢献する人材」ということなんです。

菊田 もろ手を挙げて大賛成です! ……ただ、もしも改正物効法で設置が義務化される物流統括管理者が、CLOに格上げされると仮定したらの話ですが、そこまでの見識を備えたCLOを、あと2年くらいで急速に――それも特定荷主となる約3200社に「3200人」も!――育成しなければいけない。これまた大変なことですよね。

深井 いや、ものすごく大変です。しかし私が思うに、日本人はかつて「黒船が来た!」と一挙に動き、短日月のうちに明治維新を実現して列強に飲み込まれることなく近代化を果たしました。

物流の2024年問題、そして環境問題への対応と合わせ、今回の新・物流2法*で「克服にはこんな視点が必要なんだ」と明確に方向性が示されたので、日本の会社は意外に変わっていけるのではないかという気がしています。

*「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法/物効法)」と「貨物自動車運送事業法」

問題は今までの「視点」を変えることなんです。