yoshi0511/Shutterstock.com

yoshi0511/Shutterstock.com

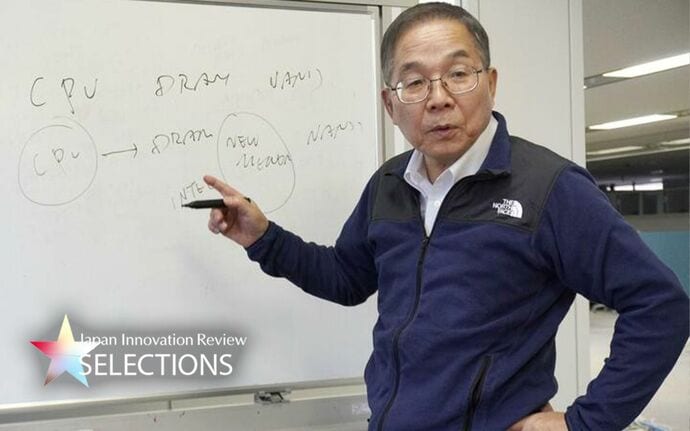

イノベーション創出の重要性が叫ばれて久しいが、言葉が独り歩きしている感も否めない。イノベーションの本質とは何なのか。本連載では、『イノベーション全史』(木谷哲夫著/BOW&PARTNERS発行)の一部を抜粋、再編集。京都大学でアントレプレナーシップ教育に当たる木谷哲夫氏が、前史に当たる18世紀、「超」イノベーションが社会を大きく変容させた19世紀後半からの100年、その後の停滞、AIやIoTが劇的な進化を遂げた現在までを振り返り、今後を展望、社会、科学技術、ビジネスの変遷をひもときながらイノベーションの全容に迫る。

第2回は、イノベーションとアントレプレナーの関係を解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 なぜグーグルやヤフーは成功し、インフォシークやエキサイトは敗れ去ったのか?

■第2回 日本経済低迷の背景にある「資本投入量の減少」は、なぜ起きたのか?(本稿)

■第3回 ハーバード大学はなぜ、知財ライセンスをスタートアップに与えるのか?

■第4回 インテル、アップル、TSMC・・・勝ち組に共通する「たった一人の天才」の破壊力とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

「普及」の担い手がアントレプレナー

『イノベーション全史』(BOW BOOKS)

『イノベーション全史』(BOW BOOKS)

イノベーションとは科学的な発見をすることでも、発明することでも、アイデアを発想することでも、会社を興すことでもありません。新しいものを世の中に普及させ、コストを下げて実用化し、需要を呼び覚まし、大きな利潤を創出し、多くの人の生活を変え、社会の価値観を変え、大きな投資機会を創出することです。

したがって、イノベーションを構成する「新しさ」と「普及」のそれぞれで、担い手は異なります。「新しさ」を担うのは科学者や発明家ですが、「普及」を担うのはアントレプレナーということになります。

イノベーションにおいて後者の「普及」をより重視する観点では、アントレプレナーが担い手ということです。

イーロン・マスクは電気自動車を発明したわけではありませんが、世界中で電気自動車を普及させており、イノベーションの担い手となっています。

イーロン・マスクはスペースXを創業し、ロケット打ち上げのコストを大幅に引き下げましたが、彼は宇宙の専門家でもロケット技術者でもありません。

なぜ普通のビジネスマンではなく、アントレプレナーが新しいアイデアの普及に必要かというと、新しいものが市場で受け入れられるかどうかは事前にはわからず、実際にうまく普及することができるのかどうか、不確実性が極めて高いからです。

アントレプレナーシップとはしたがって、単に会社を設立することではなく、「高い不確実性の中で意思決定できる能力」と、「新しいアイデアを世の中に普及させるための行動力」ということになります。