Robert Way/Shutterstock.com

Robert Way/Shutterstock.com

ショート動画の作成・投稿・シェアが手軽にできるSNS「TikTok」。その人気はユーチューブやインスタグラムといった先行世代のSNSを圧倒し、マーケティングツールとして注目する企業も多い。運営母体のバイトダンスが中国のテック企業であることも耳目を集める理由の1つだ。本連載では、同社の戦略やTikTokの開発、急成長の背景を探った『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(クリス・ストークル・ウォーカー著/村山寿美子訳/小学館集英社プロダクション)から、内容の一部を抜粋・再編集。

第3回は、中国版TikTok「ドウイン」の開発秘話に迫る。

<連載ラインアップ>

■第1回 前身アプリ「ミュージカリー」から継承したTikTokの「成長モデル」とは?

■第2回 無名だった中国企業バイトダンスは、なぜ動画アプリ「フリッパグラム」を買収したのか?

■第3回 群雄割拠のショート動画市場、中国版TikTok「ドウイン」を生んだ差別化戦略とは?(本稿)

■第4回 人の注意力持続時間は8秒…それでも見続けてしまうTikTokの巧妙な仕掛けとは?

■第5回 TikTokの「おすすめ動画」はなぜクオリティが高く、ユーザーの関心にマッチするのか?

■第6回 競合SNSのインフルエンサーに100万ドルを提供、TikTokの強気のスカウト戦略とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

ライバル製品を徹底的に分析

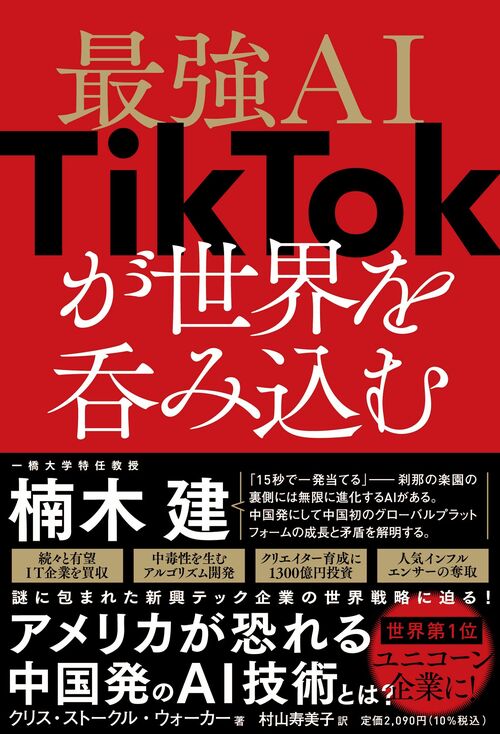

『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(小学館集英社プロダクション)

『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(小学館集英社プロダクション)

バイトダンスは好調だった。中国人は定期的にトウティアオを開いてくれていた。そこで、バイトダンスは2016年に中国人がニュースからショート動画アプリをどう見るかをモニターし、これまで蓄積してきた莫大なアルゴリズムを適用できるかどうかを判断することにした。

日本での経営者向けの研修会で、イーミンは今がそのときだと判断した。それは難しい決断ではなかった。2016年にはショート動画があらゆるところに――中国国内だけでなく世界中に――広まっていた。ヴァインは全盛期を迎えており、中国でかなりの数のショート動画アプリが人気を博していた。そのトップにいたのがクワイショウ(快手)というアプリで、クワイショウ・テクノロジーという会社が運営していた。

イーミンは新しいアプリの公開にあたってケリー・ジャン(親戚ではない)を抜擢した。彼女はそれがほかのアプリと明確な違いがあるものでないといけないことがわかっていた。

また、バイトダンスは数か月かけてどうすればライバルに差を付けられるものになるかを慎重に検討していた。カギとなったのは『孫子』から引用した「敵を知り己れを知れば百戦危うからず」という言葉だ。

チームはその言葉をそのまま信じ、世界中から100本のショート動画アプリをスマホにダウンロードし、それぞれを試してみた。その100本のなかにはジューのミュージカリーも入っていた。このアプリはアメリカでは公開されていたが、2017年5月の時点で中国にはまだ入ってきていなかった。

開発者たちの目には特に印象的なものとは映らず、もっといいものにできる可能性があると思われた。

ショート動画市場を調査していた少人数によるチームが、市場に出ているアプリ――なかには何百万人ものユーザーを抱えるアプリもある――についてうんざりする点をリストアップし始めた。それを改善が可能と思える4つの部分に絞り込んだ。

まず気に入らなかった点の1つ目は、ほとんどのアプリの動画の扱い方だ。画面の小さな隅に追いやられているか、画面上がごった返しているせいで目立たなくなっている。一部は横長で、スマホを傾けない限り、画面上では非常に小さくなってしまう。正方形のものもあり、横長に比べればまだましだが、それでも貴重な画面の面積を有効に使っているとはいえない。

もう1つ気づいた点は、一部のアプリではサーバーコストを節約し、画質の悪い動画を作っていることだ(高画質の動画だと大量のデータが必要で、最終的にそのデータはどこかに記憶させなければならない)。開発者たちは配置の変更を試み、動画アプリを作るなら、フルスクリーンで高画質でなければいけない――それはジューとミュージカリーがほぼ2年前に考えていたことと同じだった。