JHVEPhoto/Shutterstock.com

JHVEPhoto/Shutterstock.com

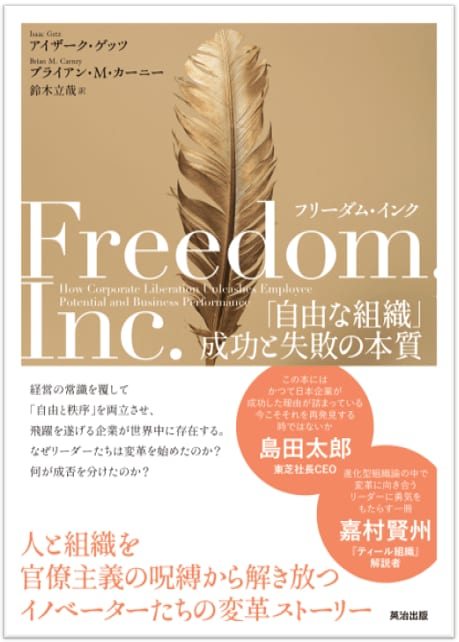

これまで全6回にわたり、『フリーダム・インク――「自由な組織」成功と失敗の本質』(アイザーク・ゲッツ、ブライアン・M・カーニー著/英治出版)から、内容の一部を抜粋・再編集し、組織変革に成功したイノベーターたちの試行錯誤と経営哲学を紹介してきた。

第7回からは2回にわたり、本書の著者ESCPヨーロッパビジネススクールのアイザーク・ゲッツ教授の特別寄稿をお届けする。前編となる今回は、ゴアとデュポンを比較し、イノベーションが生まれやすい組織の特徴について解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 松下幸之助が40年前に喝破していた「科学的管理法」の弊害とは?

■第2回 金属部品メーカーFAVIの新しいCEOが目指した「WHY企業」とは?

■第3回 夜間清掃員が社用車を無断使用した“真っ当な理由”とは?

■第4回 13年連続赤字の米エイビス、新社長はなぜ経営陣を現場業務に就かせたのか?

■第5回 利益率9%を誇る清掃会社SOLには、なぜ「清掃員」が存在しないのか?

■第6回 なぜ経営トップは、5年以上職にとどまってはならないのか?

■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(前編)(本稿)

■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(後編)

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

『フリーダム・インク――「自由な組織」成功と失敗の本質』(英治出版)

『フリーダム・インク――「自由な組織」成功と失敗の本質』(英治出版)

“it keeps you dry”(防水性、防風性、透湿性を保証する)というゴアテックスのイノベーションを知らない人はいないだろう。だが、この製品を開発した会社(W.L.ゴア&アソシエーツ)は従来型の研究開発(R&D)部門を持っていないことに気付いている人はほとんどいない。

1958年の創業以来、ゴアは1000種を超える革新的な製品を世に送り出してきた。これは、ゴアのすぐ近くにあるデュポンとは好対照を成している。デュポンは研究開発に年間10億ドル以上を費やしているにもかかわらず、1931年以来打ち出してきた革新的な製品は2ダース程度に過ぎないからだ。ゴアの年間売上高が30~40億ドルで推移していることを考えると、同社がイノベーションに投じている金額はデュポンをはるかに下回る。だが、ゴアは数十年にわたって、他社の何分の1かの研究開発予算でイノベーションを積み重ねてきたのだ。実に驚くべき成果である。

このように素晴らしい実績に向けた同社の取り組みはさぞや特異に違いない――いや、実際にそうなのだ。ゴアにはR&D部門も、施設も、予算も、スタッフもいない。にもかかわらず、いやだからこそ、ゴアは65年以上にわたって、エレクトロニクス、繊維、医療機器、自動車などさまざまなセクターでイノベーションを成功させてきた。そのようなことがどうして可能なのだろう?

イノベーションに向けた普通のアプローチ

具体的な予算を与えられ、特許件数で評価される正式なR&D部門を抱える――これがイノベーションに向けた従来のアプローチだ。だがこの部門の官僚的な慣行と非効率性、さらにアイデアや取り組みに対する他部門からの抑圧もあって、期待される成果を達成できないことが通例だ。しかも、この方法に効果がないことは、市場適合性のある特許はわずか5~10%で、実際に利益を生み出せるものは1パーセントにすぎないという事実からも証明済みである1 。

1 G. A. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas =1Commercial Success!”Research-Technology Management, May–June 1997, pp. 16–27.

ゴードン・フォワード(マサチューセッツ工科大学で博士号を取得してR&D部門も経験している)はわれわれと同意見で、次のように鋭く指摘する。「従来の企業では素晴らしいアイデアが毎日死んでいます」。

現在の仕事が「自分たちの最も創造的なアイデアを発揮しているか」というギャラップ社の質問に対し、「はい」と答えたのは、「やる気がない」従業員のわずか17%、「反感を抱く」従業員の3パーセントだった。

「やる気がない」と「反感を抱く」人々を合わせるとアメリカの労働人口の70パーセント(アジアとヨーロッパではもっと高い)を占めるため、多くの企業が、優秀な従業員を多数抱えているにもかかわらず、イノベーションを追求する過程でスタートアップの持つライセンスやスタートアップ自体を買収する状況に追い込まれている。これはある意味でやむを得ない事態と言えるだろう。

しかし、ゴードン・フォワードがチャパラル・スチールのCEOに就任した時にはそのような手法を採用しなかった。同社は当時、アメリカの小規模な製鉄所の一つにすぎなかったが、最終的にはUSスチールとベスレヘム・スチールを圧倒するほどに成長した。彼は組織の運営方式を根本から変革したのである。