maroke – stock.adobe.com

maroke – stock.adobe.com

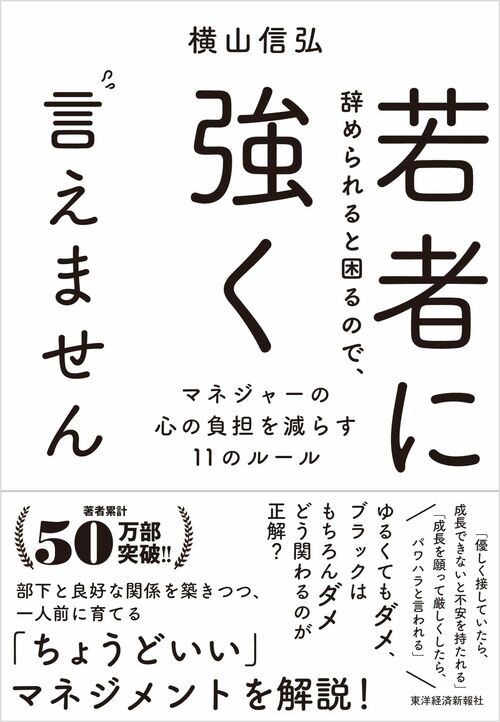

「ホワイト過ぎる職場に、成長の機会を奪われると感じて辞めてしまう」――若者の退職を招く新たな問題に、「厳しくしても優しくしてもダメなら、いったいどうすればいいんだ!」と頭を抱える担当者は多い。本連載は、今どきの若者とどう関わるのが正解か、20年近く企業の組織改革に携わってきた経営コンサルタントが、11の具体的シーンで解説した『若者に辞められると困るので、強く言えません――マネジャーの心の負担を減らす11のルール』(横山信弘著/東洋経済新報社)から内容の一部を抜粋、編集。

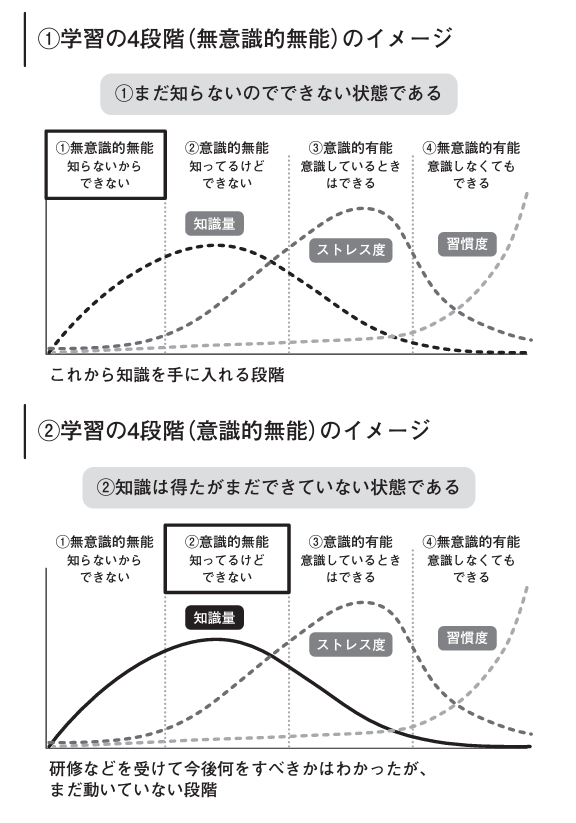

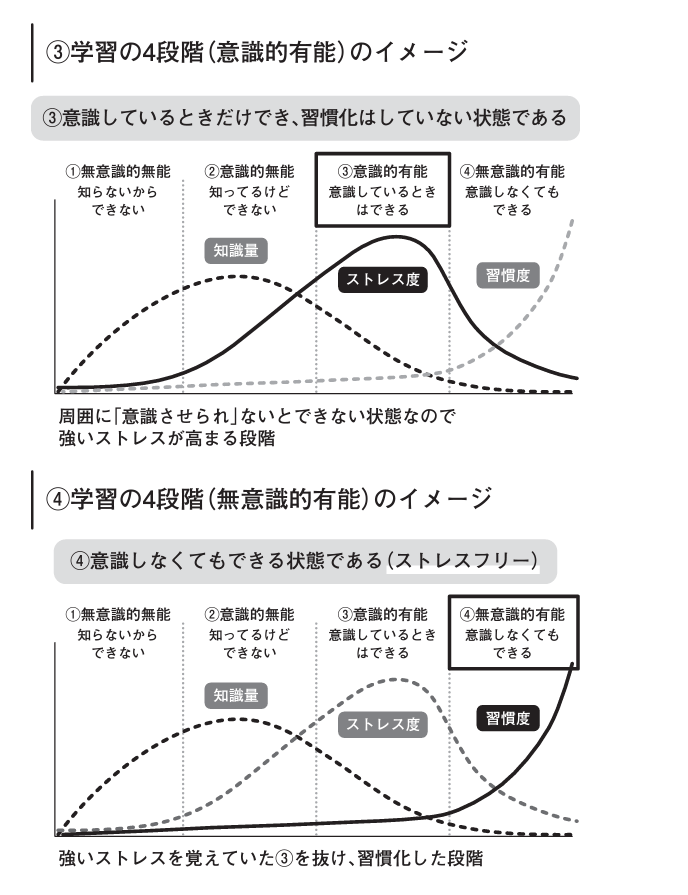

第4回目は、部下が学習し、成長していく4つの過程を紹介。それぞれの段階で上司に必要とされる対応方法を解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 ゆるくてもダメ、Z世代を劇的に変える「ちょうどいい」マネジメントとは?

■第2回 部下を褒めるよりも100倍大事な「アクノリッジメント」とは何か?

■第3回 「スピード」と「完成度」、どちらを部下に優先させるべきか

■第4回 「無意識的無能」から「無意識的有能」へ、部下を成長させる「学習の4段階」とは?(本稿)

■第5回 なぜ知識や能力が足りない人ほど「馬鹿の山」に登りたがるのか(6月17日公開)

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

「学習の4段階」とは何か?

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

有名な「学習の4段階」を用いて部下の成長を考えると、以下のように分類できる。

(1)無意識的無能(知らないからできない)

(2)意識的無能(わかってるけどできない)

(3)意識的有能(意識するときだけできる)

(4)無意識的有能(意識しなくてもできる)

1つ1つ解説していこう。

1つ目は「無意識的無能」、「知らないからできない」という状態である。車の運転にたとえると、運転方法を知らないから運転できない、ということだ。

2つ目の「意識的無能」は、「知っているのにできない」という状態である。車の運転にたとえると、運転方法は学んだけれども実際の運転はできない状態のことだ。

3つ目の「意識的有能」とは、「意識しているときはできる」という状態を指す。トレーニングを繰り返し、身体に覚え込ませている最中である。教習所で何度も運転の練習をすると、意識すればなんとか運転できる状態になるだろう。

ただし「意識的有能」状態のときは肩に力が入り、常に緊張する。まだ慣れていないから、それなりのストレスがかかるものだ。この状態のときが一番大切で、しっかりと状態を見える化し、マネジメント対象とする。

4つ目が「無意識的有能」だ。これは無意識でも、できてしまう状態のことだ。「できる」のではなく、「できてしまう」状態だ。

ストレスは一切なし。モチベーションなどまったく関係がなくできる。なぜなら、それをすることが「当たり前」になっているからだ。いわゆる「習慣化」した状態のことである。

この状態になれば、頑張らなくてもよくなる。なので、マネジメント対象から外す。無理をさせないようにする、ということだ。

車の運転で表現すればわかりやすいだろう。運転に慣れている人であれば、頑張らなくても運転できる。運転の細かい所作を意識しなくても、運転して目的地に到着することができる。もう頑張る必要はない。力を抜いて運転すべきだ。

このように部下を成長させる際、真っ先に考えなければならないのが、どんな行動を「無意識的有能」の状態にするか、である。

これさえハッキリさせれば、部下を成長させるマネジメントは、もう理解したようなものだ。