Kazuki Yamada – stock.adobe.com

Kazuki Yamada – stock.adobe.com重要なのは、時代や環境に応じた適切な「バランス」を見つけることだ。

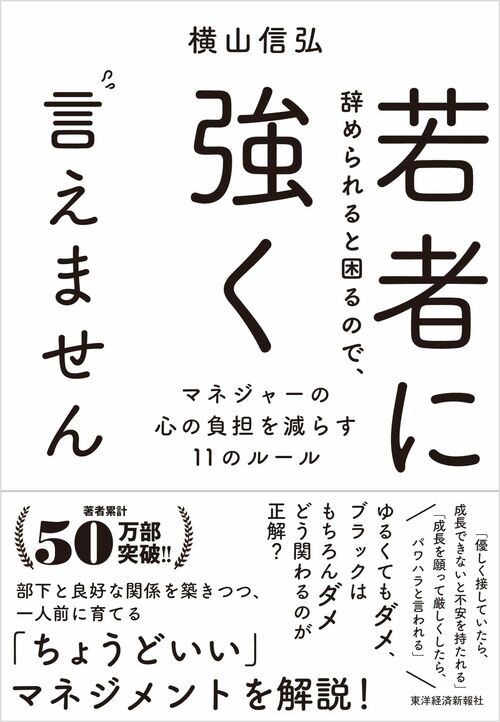

「ホワイト過ぎる職場に、成長の機会を奪われると感じて辞めてしまう」――若者の退職を招く新たな問題に、「厳しくしても優しくしてもダメなら、いったいどうすればいいんだ!」と頭を抱える担当者は多い。本連載は、今どきの若者とどう関わるのが正解か、20年近く企業の組織改革に携わってきた経営コンサルタントが、11の具体的シーンで解説した『若者に辞められると困るので、強く言えません――マネジャーの心の負担を減らす11のルール』(横山信弘著/東洋経済新報社)から内容の一部を抜粋、編集。

第1回は、「厳しくすると辞めてしまう」と考える上司と、「優しくされ過ぎると辞めたくなる」と考える若者との認識ギャップを指摘、その解決法を示唆する。

<連載ラインアップ>

■第1回 ゆるくてもダメ、Z世代を劇的に変える「ちょうどいい」マネジメントとは?(本稿)

■第2回 部下を褒めるよりも100倍大事な「アクノリッジメント」とは何か?

■第3回 「スピード」と「完成度」、どちらを部下に優先させるべきか

■第4回 「無意識的無能」から「無意識的有能」へ、部下を成長させる「学習の4段階」とは?

■第5回 なぜ知識や能力が足りない人ほど「馬鹿の山」に登りたがるのか

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

厳しくすると本当に若者は辞めるのか?

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

「辞められると困るので、若者には強く言えない」

という言葉を耳にするようになったのはいつからだろうか?

私は目標を「絶対達成」させる経営コンサルタントとして、20年近く経営者、マネジャーと接してきたが、コロナ禍になる前、Z世代という表現が広まる前には、すでに多くの人からその言葉を聞いていた。

この背景には、パワハラ防止法をはじめとする働き方改革や、若手人材の不足があることは、容易に想像がつく。

しかし、厳しく言わないことで、若者が辞めなくなる、というのは本当だろうか。

2022年12月、『日経新聞』に「職場がホワイトすぎて辞めたい 若手、成長できず失望」という記事が掲載され、大きな話題を呼んだ。

そこで書かれていたのは、若者がホワイトすぎる職場に、成長の機会を奪われていると感じて辞めてしまう、というものだった。

実際に現場でコンサルティングをしていると、よくわかる。

「自分の成長のためなら、厳しいことを言われても受け止められる」

「必要があれば徹夜だってやる。ワークライフバランスばかり考えているわけではない」

と答える若者は、いまだに少なくない。彼らからは誤解されたくない、という気持ちが前面にあふれ出ていた。

もちろん、「ホワイトすぎる職場=必ず辞める」というわけではない。しかし、成長できるか不安を持たれる状況が不健全であるのは間違いないだろう。

ホワイトな環境で、若者を一人前に育てるという難題

この認識のズレは致命的だ。

「厳しくすると辞めてしまう」と上司は考えているし、若者は「優しくされすぎると辞めたくなる」と考えている。もしこれが本当なら、「ブラックはダメと言うからホワイトにしたのに、今度はホワイトすぎるのもダメだなんて!どうすればいいんだ」と愚痴を言いたくなるマネジャーも多いだろう。

この原因は、「バランス感覚の欠如」にあると考えている。現代のマネジャー層は、厳しい指導、悪く言うと雑な指導を受けてきた世代だ。

にもかかわらず、今は自分たちが受けてきた指導法を使うことなく、若者を一人前に育てなければならない、という難題を突きつけられているのである。

適切なマネジメントの「バランス」をつかめないでいるのも、無理からぬことだ。