Summit Art Creations/Shutterstock.com

Summit Art Creations/Shutterstock.com

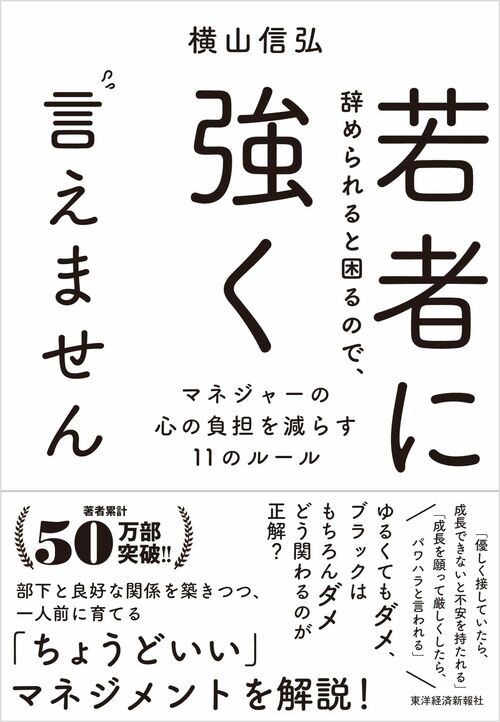

「ホワイト過ぎる職場に、成長の機会を奪われると感じて辞めてしまう」――若者の退職を招く新たな問題に、「厳しくしても優しくしてもダメなら、いったいどうすればいいんだ!」と頭を抱える担当者は多い。本連載は、今どきの若者とどう関わるのが正解か、20年近く企業の組織改革に携わってきた経営コンサルタントが、11の具体的シーンで解説した『若者に辞められると困るので、強く言えません――マネジャーの心の負担を減らす11のルール』(横山信弘著/東洋経済新報社)から内容の一部を抜粋、編集。

第2回目は、部下を褒める時のルールや日々の感謝の重要性について解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 ゆるくてもダメ、Z世代を劇的に変える「ちょうどいい」マネジメントとは?

■第2回 部下を褒めるよりも100倍大事な「アクノリッジメント」とは何か?(本稿)

■第3回 「スピード」と「完成度」、どちらを部下に優先させるべきか

■第4回 「無意識的無能」から「無意識的有能」へ、部下を成長させる「学習の4段階」とは?

■第5回 なぜ知識や能力が足りない人ほど「馬鹿の山」に登りたがるのか

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

部下を褒める「イフゼンルール」

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)

「優しさ」の考え方についてお伝えしていこう。まずは褒め方について。

叱るのも褒めるのも「発生型」の行為だ。「設定型」ではない。挨拶や声かけは計画的にできるが、叱るのも、褒めるのも、計画してできるものではないし、やってはならない。

だが、意識しないと部下を褒められない上司も多いだろう。

部下育成のために意識して褒めることを、私は「ホメジメント」と呼んでいる。

「褒める」と「マネジメント」をくっつけた造語だ。

意識しないと、部下を褒めることができないマネジャーは、まず褒めるプラン(P)を考える。そしてプランどおりに実行(D)する。さらに、定期的に「正しく褒めているか?」「褒めるタイミングを逃していないか?」とチェック(C)し、問題があれば改善(A)する。

このようにPDCAサイクルを回すことが「ホメジメント」だ。

褒めるプランとは、「イフゼンルール」のことだ。

- もしも部下が○○をしたら、褒める

- もしも部下の行動(成果)が○○を超えたら、褒める

このような感じで、褒める「イフゼンルール」を自分の中で決めることだ。そうすることで、部下も学習するようになる。

「なるほど、こうすると褒められるのか」

「やっぱり、これぐらいでは褒められなかった」

「ホメジメント」が正しく機能すれば、上司に言われなくても部下は率先して褒められる行動をするだろう。

芯のあるマネジャーは、この基準がブレない。褒めるときは、褒める。褒めないときは、褒めない。