大日本印刷 常務執行役員の金沢貴人氏(撮影:酒井俊春)

大日本印刷 常務執行役員の金沢貴人氏(撮影:酒井俊春)

大日本印刷(DNP) が、デジタル技術を活用した新規事業開発に取り組んでいる。背景にあるのはデジタル化による紙の印刷 減少への危機感だ。他社とも連携し、XR(クロスリアリティー)、量子コンピューターなど先端技術分野での新規事業創出を目指す。どのような体制で、どんな取り組みを行っているのか。新規事業開発を担うABセンター長の金沢貴人氏に話を聞いた。

生き残るために「次は何をやるんだ」という組織風土が根付く

――金沢さんの肩書きには、新規事業創出を担うABセンター長の他にもCIOとあります。 “攻めのDX”と“守りのDX”のトップを兼務されていますが、どのような役割を担っているのですか。

金沢 貴人/大日本印刷 常務執行役員 ABセンター長 教育ビジネス本部担当 コンテンツ・XRコミュニケーション本部担当 情報システム本部担当 情報セキュリティ委員長 技術・研究開発本部ICT統括室担当

金沢 貴人/大日本印刷 常務執行役員 ABセンター長 教育ビジネス本部担当 コンテンツ・XRコミュニケーション本部担当 情報システム本部担当 情報セキュリティ委員長 技術・研究開発本部ICT統括室担当1984年、大日本印刷入社。研究開発部門に長らく携わり、印刷原版を作成するCADシステムの設計開発などに従事した後、製造の技術部門、企画部門を経験。現在はABセンターなどの新規事業創出部門と情報システム本部、情報セキュリティ本部(DNPグループのCIO)、技術・研究開発本部ICT統括室を担当。BIPROGY取締役(非常勤)も兼務する。

金沢貴人氏(以下敬称略) DNPには、紙に印刷する事業がデジタル化の波に押されてどんどん減っていく中で、業態を大きく変えていかないといけないという強い思いが会社全体としてあります。

“ことづくり”で新規事業を創出するABセンターだけでなく、“ものづくり”の新規事業創出を担う部署も含めて活発に動いている中で、実際に新しい事業が立ち上がってくると、従来の印刷事業を主体として設計された会社の基幹システムでは対応できないケースもたびたび出てきます。

新しい事業に会社の仕組みを合わせようとすると、会社のインフラを担う情報システム部門においても、最新の技術を活用しながらフレキシブルに対応していく必要があります。

新規事業をつくる部門とIT部門である情報システム部門のバランスを取ることが重要で、そのバランス調整のために私が両方を見ているということになります。

――DNPは出版印刷を祖業としながら、さまざまな新事業の開発、多角化を図ってきました。1970年代から印刷工程のデジタル化に取り組んできましたが、そのことはDX、IT化の現代にどのように生きていると思いますか。

金沢 1970年代に汎用コンピューターを導入したのは画期的なことでした。当時はコンピューター自体が一般的ではない時代で、大企業の会計業務など用途も限られていました。

われわれは生産工程に汎用コンピューターを組み込んで、印刷用の原版(組版)をデジタルで作ろうと考えました。そうすることで原稿のデータの二次、三次活用がしやすくなり、将来的にいろいろな事業展開が見込めるという発想の下、取り組みを進めてきました。

かくいう私は、当時としては数少ないコンピューター系の学科を卒業した一人です。同級生の多くが汎用機メーカーを志望する一方で、私はコンピューターをうまく活用している企業に興味があり、その先端を行くのがDNPだと思い入社した経緯があります。

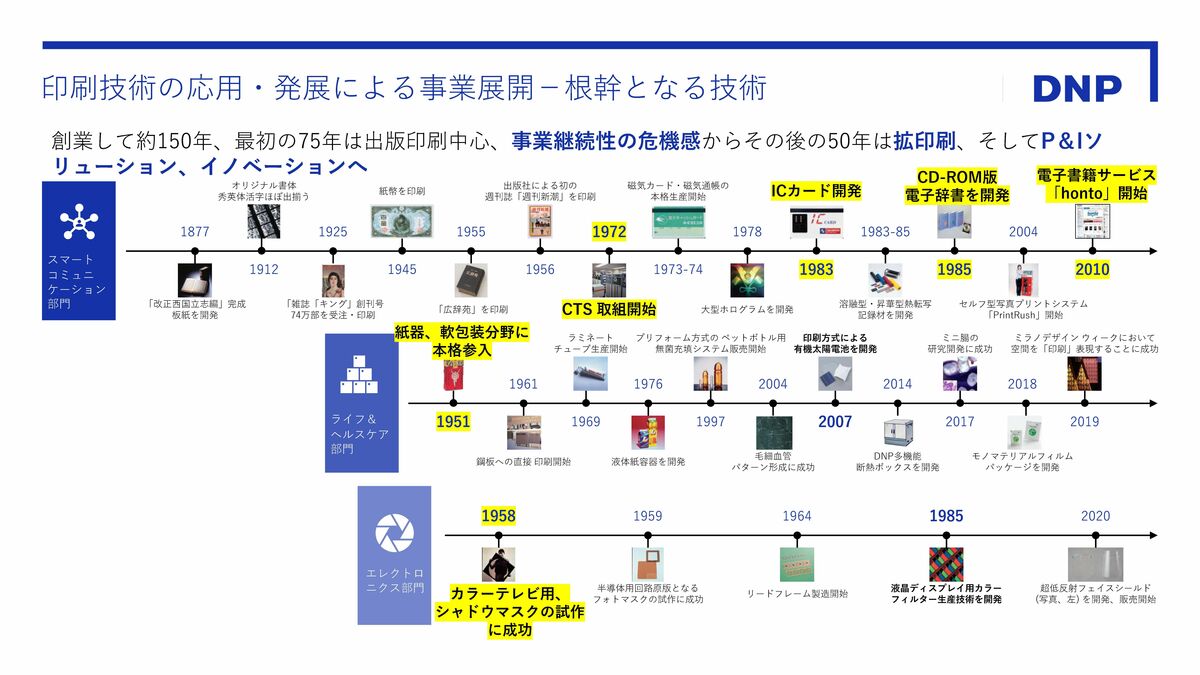

当社が早くからデジタル化に取り組んだことが、後のエンジニアの育成につながっていますし、ICカードの開発やCD-ROM版の電子辞書、電子書籍事業の創出へとつながっていったと考えられます。

印刷技術の応用・発展による事業展開の歴史

印刷技術の応用・発展による事業展開の歴史拡大画像表示

DNPは2026年に創業して150年を迎えますが、当社の歴史の約半分の75年が経った時、「いつまでも出版印刷だけでは持ちこたえられない」という危機感がありました。これが今でも生き残るために「次は何をやるんだ」というチャレンジ精神、組織風土がDNAとして受け継がれているように思います。