写真提供:DPA/共同通信イメージズ

写真提供:DPA/共同通信イメージズ

SNSの普及で人々の承認欲求が肥大化する中、「他者よりも優れた自分を演出したい」という欲望が、今や消費行動の大きな源泉になった。「モノ」や「コト」の枠を超え、どうすれば優越感に浸れる「マウンティングエクスペリエンス(MX)」を提供できるのか。『「マウント消費」の経済学』(勝木健太著/小学館)から内容の一部を抜粋・再編集し、実例を挙げながら「マウント消費」のメカニズムに迫る。

オートバイの老舗ブランド・ハーレーダビッドソンと、古着をリメイクした「再構築デニム」が話題のメゾンマルジェラは、独自の世界観によって、どのようにMXを実現しているのか。

Harley-Davidson:単なる「移動手段」を超え、「自由を象徴するライフスタイル」としての地位を築き上げたオートバイメーカー

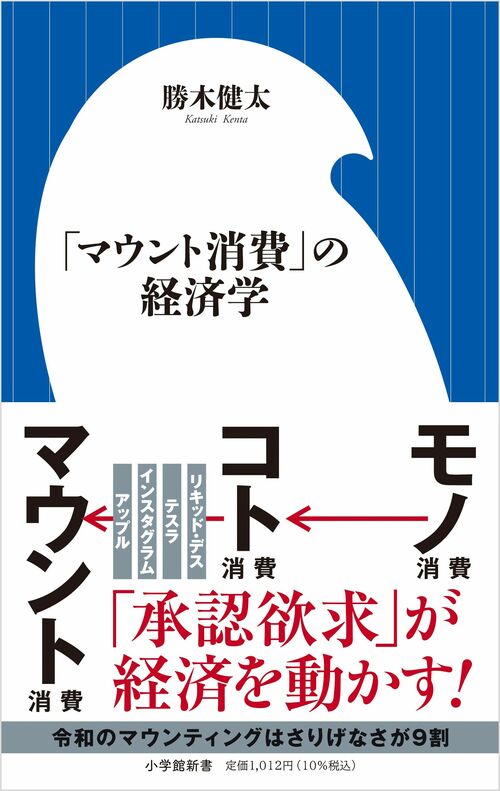

『「マウント消費」の経済学』(小学館)

『「マウント消費」の経済学』(小学館)

ハーレーダビッドソンといえば、多くの人がまず思い浮かべるのは、自由、冒険、そして反骨のスピリットだろう。

一方で、ハーレーのオーナーではない人々の中には、「結局、数あるバイクのうちの一つに過ぎないのでは?」と冷静に見る向きもあるかもしれない。しかし、ハーレーの魅力は、こうした単純な機能性の議論を軽々と凌駕している。移動手段というカテゴリーの遥か上を行く圧倒的なブランド力こそが、ハーレーダビッドソンの真髄である。

その象徴的なフォルムは、見る者を圧倒する存在感を放つ。武骨でワイルド、そして男らしさを感じさせるシルエットは、まるで「俺は自由だ」と無言で語りかけてくるようだ。そして忘れてはならないのが、「ドッドッドッ」という唯一無二のエンジン音。

一般的なバイクの軽快な「トトトト」とは異なる重低音のリズムは、音だけで「ハーレー」とわからせる力を持つ。その響きは胸の奥深くにまで到達し、少年たちが思わず「お、ハーレーだ!」と振り返るのも自然なこと。この音とデザインが生み出す圧倒的な存在感によって、ハーレーは単なるバイクではなく、「生きたアイコン」として地位を確立している。

ハーレーの魅力は、フォルムや音にとどまらない。そのブランドイメージには、かつての反抗的なギャング文化の影が色濃く漂う。悪名高いアウトローたちの愛車として知られた歴史は、今やその象徴の一部となっている。