Osugi/Shutterstock.com

Osugi/Shutterstock.com

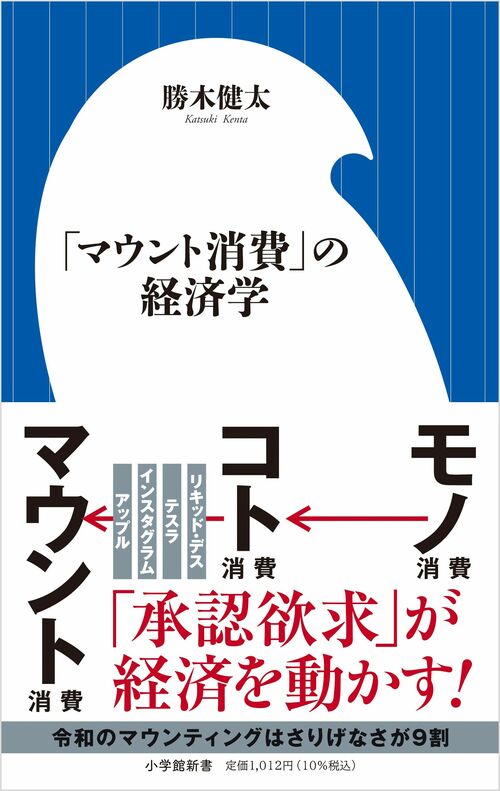

SNSの普及で人々の承認欲求が肥大化する中、「他者よりも優れた自分を演出したい」という欲望が、今や消費行動の大きな源泉になった。「モノ」や「コト」の枠を超え、どうすれば優越感に浸れる「マウンティングエクスペリエンス(MX)」を提供できるのか。『「マウント消費」の経済学』(勝木健太著/小学館)から内容の一部を抜粋・再編集し、実例を挙げながら「マウント消費」のメカニズムに迫る。

MXの活用に成功している慶應三田会、「慶應卒」であることは、人間関係やビジネスにおいてどれほどのブランド価値を発揮するのか?

慶應三田会:卒業生に「自分は慶應卒」というステータスをさりげなく、時には堂々とアピールする場を提供する、最強の同窓会ネットワーク

『「マウント消費」の経済学』(小学館)

『「マウント消費」の経済学』(小学館)

単なる同窓会とは言えないほどの存在感を放つ慶應三田会は、慶應出身という特権的なステータスを巧みに演出することで、その地位を圧倒的に強固なものとしている。

三田会に参加することは、旧友との再会という表面的な目的にとどまらず、「自分は選ばれた組織の一員である」という優越感を味わう特別な体験そのものである。この場は、慶應ブランドの共有者同士が自らの存在価値を確認し合い、その絆(きずな)を活用してさらなるビジネスチャンスや社会的影響力を得るためのネットワークとしても機能している。「慶應出身であること」を実感し、それを社会的に誇示するための舞台を提供しているのである。

この「選ばれし者」としての感覚こそが、コミュニティとしての独自性を際立たせている。名門私立である早稲田の稲門会と比較しても、三田会にはある種の特別な「オーラ」が漂い、その雰囲気が参加者に独特の高揚感を与えている。

その場で交わされる「どのゼミにいたか」「誰と学んだか」といった会話は、思い出を懐古すると同時に自らの学歴と人脈をさりげなく強調する格好の機会となる。「あの教授のゼミ出身だ」「◯◯先輩と親しい」といった発言が、知らず知らずのうちに自らのステータスをアピールし、結果として自然発生的な「マウント合戦」へと発展することも珍しくない。