出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

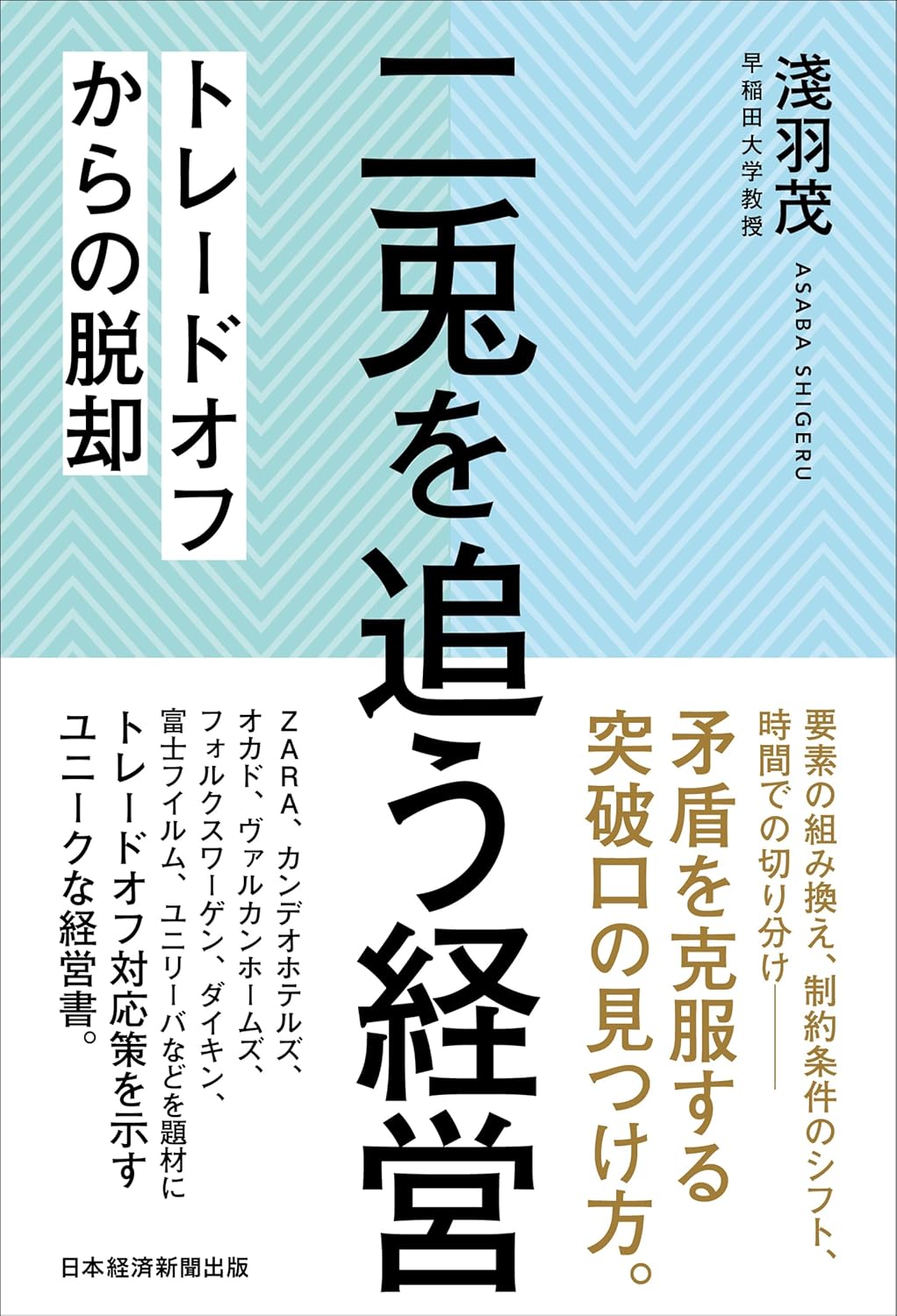

意思決定の際、トレードオフ(二者択一)に直面する企業にとって、「二兎を追う戦略」の実現は困難に思える。しかし、早稲田大学大学院経営管理研究科教授の淺羽茂氏は「価格と品ぞろえを両立させたZARAや、逐次的両利きで深化と探索を成功させた富士フイルムなど、二兎戦略を実践する企業も少なくない」と語る。各社が二兎戦略を成功させた背景には、どのような要因があったのか──。2024年12月に著書『二兎を追う経営 トレードオフからの脱却』(日経BP/日本経済新聞出版)を出版した早稲田大学大学院経営管理研究科教授の淺羽茂氏に、二兎戦略を実現する企業の勝因について聞いた。

「低コスト」と「多様な品ぞろえ」を両立したZARA

――著書『二兎を追う経営 トレードオフからの脱却』で、アパレル小売りでは「低コスト」「品ぞろえ」という2つの価値がトレードオフの関係にあることを指摘しています。スペインのアパレル企業ZARAは二兎戦略を採り、トレードオフの解消に成功しているとのことですが、そこにはどのような戦略があるのでしょうか。

淺羽茂氏(以下敬称略) ZARAは、スペインのインディテックス社が運営する5つのアパレルチェーンのうちの1つで、ファストファッションの草分け的ブランドです。

アパレル小売りでなぜ品ぞろえを増やそうとするとコストが高くなってしまうのかといえば、商品を企画してから店頭に並ぶまでの納期が長いことが関係します。納期が数ヵ月だと、シーズンの頭で売れているからといって追加注文を出しても、シーズン中に商品が入ってこないので、見込み生産をせざるを得ません。

見込みは外れるので、売れ残り、マークダウンが必要で、その費用を仕入れ値に含めなければならないからコストが高くなるのです。それに対してZARAは、新製品で4~5週間、既存製品の修正であれば2週間以内に店舗に並べるという短サイクルを実現しているので、流行を素早くフォローすることができ、「低コスト(低価格)」「品ぞろえ」という二兎戦略を実現しているのです。

ZARAは、街中やファッションショーなどにデザイナーを配置し、「今、何がはやっているのか」「今年は何がはやるのか」といった市場の動向を常に把握しています。それをいちはやくデザイン・生産して世界中で販売する、というビジネスモデルを得意としているのです。

年間で約2万5000点のアイテムをデザインしているため、毎日数十品目をデザインしていることになります。しかし、その中から実際に生産されるものは3分の1強に満たず、見込みのあるデザインを厳選していることが分かります。こうした戦略を採ることで、新製品の失敗率は1%(業界平均は10%)となっています。

店舗の品ぞろえも戦略的に行われています。1人の顧客が来店するサイクルを計算していて、次に来店したときには品ぞろえが大きく変わっているようにしています。つまり、来店したとき欲しいと思った商品があったらその場で買わないと、次に来たときにはなくなっているということです。来店客に「飢餓感」のようなものを植え付け、買い渋りをなくす工夫をしているのです。

このように、ZARAは短サイクル、少量多品種生産、売り切る力によって、「低コスト」「品ぞろえ」という二兎を追うことに成功しています。他方、ZARAの対局にあるのがユニクロだと考えられます。