出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

企業は意思決定に際して度々トレードオフ(二者択一)の状況に直面する。商品の「手軽さ」を追求すれば「上質さ」は薄れ、事業の「収益性」を優先すれば「成長性」は鈍化する──。企業はどちらかの選択を迫られることになる。しかし、早稲田大学大学院経営管理研究科教授の淺羽茂氏は「トレードオフに陥ることなく、二兎を追うことに成功している企業も少なくない」と語る。なぜそうしたことが可能になるのか。2024年12月に著書『二兎を追う経営 トレードオフからの脱却』(日経BP/日本経済新聞出版)を出版した淺羽氏に、トレードオフから脱却し、二兎を追うための戦略について話を聞いた。

トレードオフの常識を覆す「二兎を追う経営」

――著書『二兎を追う経営 トレードオフからの脱却』では、企業が直面するトレードオフの対処法「二兎戦略」を題材にしています。著書のタイトルには、どのような思いが込められているのでしょうか。

淺羽茂氏(以下敬称略) 企業経営の現場において「いかにしてトレードオフに対処するか」は重要なテーマです。多くの経営者・研究者はトレードオフの対処法として、一方に努力を集中させる「一兎戦略」を提案しています。

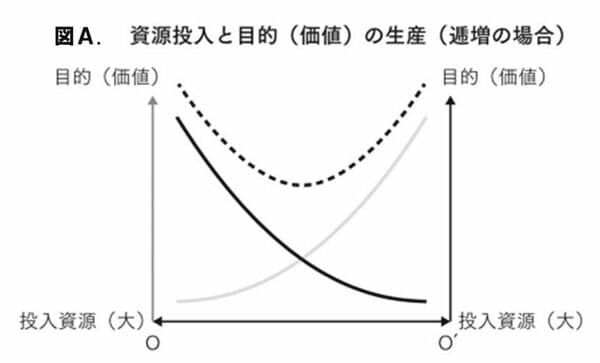

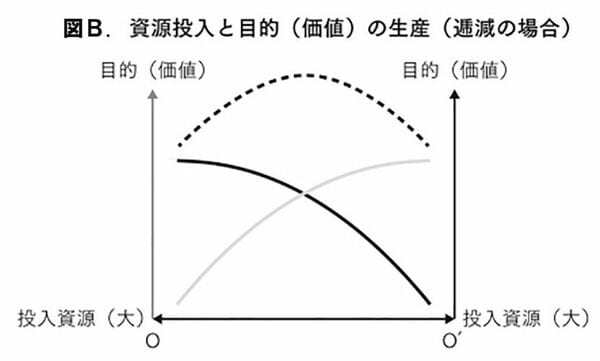

しかし、特定の条件下では「二兎戦略」の方が合理的だと考えることもできます。それは、企業が一定の資源を投入して2つの目的(価値)を達成しようとするとき、投入資源と目的の達成量の関係を表す目的の生産関数が、「逓増(ていぞう)」[図A.] ではなく、逓減(ていげん)[図B.] する」場合です。

逓増の場合、どちらか1つの目的に資源を集中投下する方が目的の実現量が大きくなりますが、逓減の場合には、2つの目的に資源を割り振る、つまり二兎を追った方が、2つの目的の実現量の合計が大きくなるからです。

私がこの点に関心を持ったのは、大学院生だった頃、一兎戦略を推奨する考え方に疑問を抱いたことがきっかけです。

そのときから今まで経営学の研究を続けてきたのですが、その過程で、多くの経営問題はトレードオフ問題であり、「1つの目的に集中するのではなく、両方の目的を追求」して問題を解決している場合が少なくないことを知りました。そこで、そのような解決方法を二兎戦略としてまとめ、どのようなパターン、原則があるのかをあきらかにすることには意味がある、という考えにたどり着いたのです。