写真提供:共同通信社

写真提供:共同通信社

『ソフトバンク もう一つの顔 成長をけん引する課題解決のプロ集団』(日経BP)

『ソフトバンク もう一つの顔 成長をけん引する課題解決のプロ集団』(日経BP)

日本を代表する通信キャリアの一つ、ソフトバンク。だが、同社の事業は通信だけではない。日本の企業、そして日本社会の変革を側面から支援するエンタープライズ事業(法人事業)が成長を続けている。

本連載では、『ソフトバンク もう一つの顔 成長をけん引する課題解決のプロ集団』(中村建助著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。多くの関係者への取材に基づき、ソフトバンクの次世代の成長の原動力となる法人事業の概要、目指す未来、企業文化に迫る。

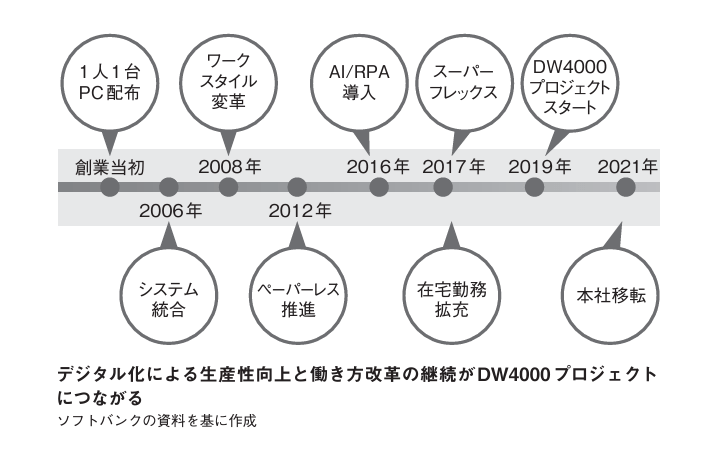

第3回は、ソフトバンクがデジタルの力で自社の業務効率化をいかに実現させたかを追う。

(文中敬称略。社長、CEO/COOに関しては代表取締役を、所属部門が複数階層に及ぶ場合は一部を省略したケースがあります。本書は、役職、組織名などに関して、予定を含め2024年2月末時点で公開された情報を基にしています)

<連載ラインアップ>

■第1回 世界初でANAがiPadを大量導入、ソフトバンクが支える航空会社のDXとは?

■第2回 孫正義の「タイムマシン経営」の気風が生きる、ソフトバンクの法人事業の原動力とは?

■第3回 ソフトバンク式、EXを圧倒的に向上させる「DW4000プロジェクト」とは?(本稿)

■第4回 ソフトバンクの本社東京ポートシティ竹芝、フルスペックの5Gを使ったスマートビルで何ができるのか?

■第5回 「これからは一切通信サービスを売るな」ソフトバンクDX本部の新たな事業の発想とは?

■第6回 断水の続いた珠洲市、七尾市に手洗いスタンドを設置、ソフトバンクが「ビジネス」として挑む社会課題の解決とは?

■第7回 2万人の従業員にソフトバンク版AIチャットを導入、全社員を巻き込んだ生成AI活用コンテストとは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

■ 4000人分の業務を自動化

「ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長 は13日、通信子会社のソフトバンクで定型業務を自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、2020年度末までに4000人分の業務を代行させる計画を明らかにした。自らのグループでも生産性向上に取り組む」

2019年6月13日の日本経済新聞電子版記事、「ソフトバンク、RPAで4000人分の業務代行 孫氏が表明」から引用した。ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資するRPAベンダーのAutomation Anywhereが同日に開催したイベントでの孫の講演の内容を報じたものだ。

最初に口に出したのは孫だが、プロジェクトは成長戦略と構造改革の推進を掲げていた当時の社長の宮内謙(現特別顧問)が、自らプロジェクトオーナーとなり、全社に号令をかける格好で引っ張った。前述の記事には記されていないが、4000人月は約2万人の従業員の総業務時間の20%に相当する。労働時間に換算すると、作業から解放される時間は1年間で770万時間に及ぶ。

業務効率化自体は以前から取り組んでいたお家芸だ。2012年からペーパーレス化に取り組んだことで、自然と情報はデータ化される。この土台の上で2016年から同社が本格的に活用し始めたのがRPAだ。ソフトウエアを使って人間が行っていた作業を自動化するRPAは日常業務の効率化に確実に効果を発揮する。それでも簡単な目標ではない。

宮内から任命され、全社の取り組みを支援するプロジェクトマネジャーを務めることになったのはカスタマーサクセス本部の本部長である上永吉聡志だ。RPAに代表されるデジタルオートメーション事業を手がけ、ソフトバンク社内のデジタル業務改革推進を担当していた経歴を買われた。その上永吉ですら、プロジェクト開始当初は「年間で数万時間ならともかく、770万時間と聞いて、どうすれば実現するのか想像がつきませんでした」という状況だった。

とはいえ前進以外の選択肢はない。「社内の非効率な業務をデジタルシフトして、まずはEXを高める」。

DW4000プロジェクトの目的を上永吉はこうとらえてプロジェクトに取りかかった。EXとはエンプロイーエクスペリエンスの略であり、従業員の体験の向上、より高付加価値な業務へのシフトの実現だ。

ペインポイントをデジタルで解消し、従業員の業務を効率化することでリスキリングの時間を捻出する。リスキリングによって新規事業で活躍する人材も育成できる。

EXの向上で生まれた余裕は、より高いCX(顧客体験)へとつながる。CXが高まれば顧客の成功の確率が高まる。上永吉は外部の企業に頼るのではなく、全ての社員が当事者意識を持ってプロジェクトに当たるように心がけた。

同時に、自分たちが使って得た成果を外販することも想定していた。RPAにかかわった時点から「プロジェクト推進のノウハウは必ずお客様の役に立つ」という信念があったからだ。