Diana Taliun/Shutterstock.com

Diana Taliun/Shutterstock.com同じようで違う。ふたつの決定的な相違点とは。

社員の主体性・自律性の向上を促し、定着率を高めるなどの狙いから、多くの企業で「1on1ミーティング」(1on1)が導入されている。しかし、効果的に実施できている企業は一握りで、1on1を実施しているにもかかわらず、何も語らぬまま会社を辞めていく若者が後を絶たない。なぜ、1on1はうまくいかないのか? 今の若者は何を考えているのか・・・? 本連載は、1on1を核とした世代間コミュニケーションの問題を切り口に、職場の若者を多面的に分析した『静かに退職する若者たち』(金間大介著/PHP研究所)から、内容の一部を抜粋・再編集。若者世代の部下・後輩との1on1の前に知っておくべきことについて解説する。

第3回は、混同されがちな1on1とコーチングの違いについて解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 あなたが感じた手応えは「本物」か? 見落としがちな1on1の「勘違い」とは

■第2回 なぜ、あなたの会社の1on1はうまくいかず、若者が去っていくのか?

■第3回 混同すると逆効果の恐れも? 知っておくべき「1on1」と「コーチング」の違いとは(本稿)

■第4回 1on1に好意的で仕事に前向きな若者でも、あっさり退職してしまう理由とは?

■第5回 「演技」をするのは当たり前? 「今日は素で話し合います」のワナ

■第6回 上司が喜ぶように「予習」をしてくる若者たちに、どう対応すべきか?(6月12日公開)

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

『静かに退職する若者たち 部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』(PHP研究所)

『静かに退職する若者たち 部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』(PHP研究所)

■認識すべき「コーチング」と「1on1」の決定的な違い

以上を踏まえて、コーチングと1on1の違いを整理したい。これらの相違点を認識することはとても重要だと思うのだが、どうしても軽視されがちだ。多くの書籍においてそれなりに強調されているにもかかわらず、読者の方がどうしても後回しにしてしまっている印象がある。

押さえておくべき相違点を、以下の5点に整理した。

相違点1:対象者の意欲

1on1は、ネガティブな思想・姿勢の人も対象になる。

これが1点目の違いだ。いったいどういうことか?

ここまでコーチングの課題を読んで、すでにお気づきかもしれないが、コーチングは「対象者は自分がなすべきことに対して、ある程度コミットしていること」が前提となっている。

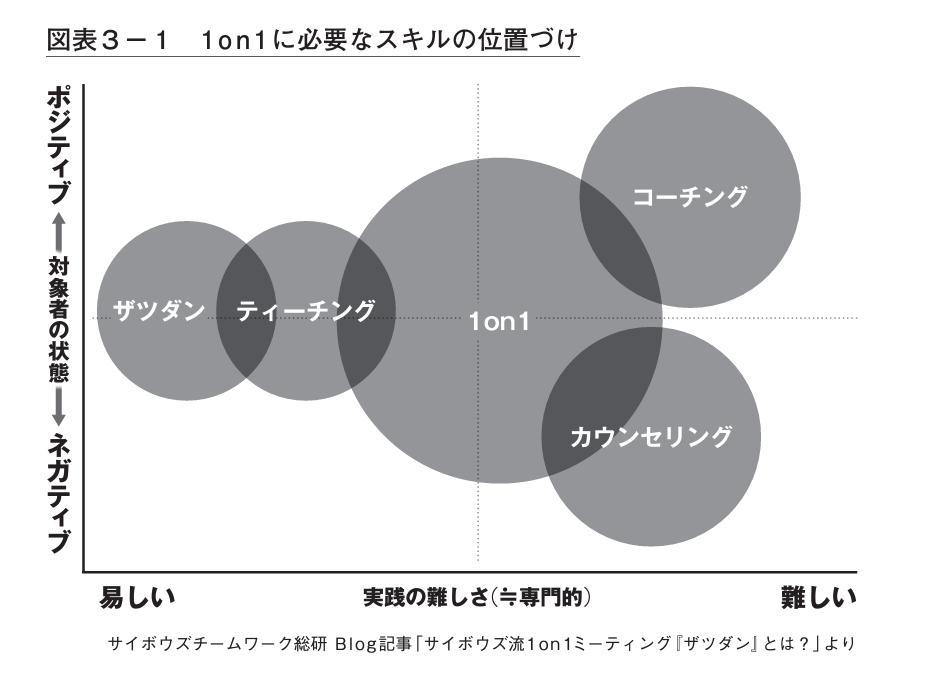

下図(図表3-1)を見てほしい。コーチングはポジティブな意欲を持つ対象者が前提だが、1on1はそうではない人、むしろ自分の行為(この場合だと仕事や業務)にネガティブな姿勢を取る人も対象にしなければならない。

というか、1on1を実施する上司から言わせれば、ポジティブ派の方がずっと少ない、というのが実情ではないか。

そんな中、コーチングを参考にしようとしても、うまくいくはずがない。

この違いは極めて大きい。

同様に、スポーツで成功した監督のノウハウを解説した記事や書籍も多いが、どこか違和感を持つ人も多いのではないか。

最近では、サッカー日本代表の森保一(もりやすはじめ)監督、青山学院大学陸上競技部の原晋(はらすすむ)監督、慶應義塾高校野球部の森林貴彦(もりばやしたかひこ)監督などだ(いずれも2023年10月現在)。

いずれも読み物としてはとても面白く、勉強にもなるが、実務応用を考えるとやはり違和感が残る。その違和感のほとんどは、対象者のコミットメントと基本的な能力水準の差にある。

実は、金間ゼミの運営についても頻繁に尋ねられる。どうしたら(金間ゼミのように)ゼミ生の意欲を喚起できるのか、という相談だ。

だが、これも構造は同じ。もちろん箱根駅伝や甲子園で優勝するようなチームとは比べ物にならないが、「金間ゼミでやっていくためには、それなりの覚悟が必要」みたいな噂が学内に広まっていて、結果として一定のセレクションがかかっていることも事実だ。

その意味では、図表3-1の下半分にある「カウンセリング」を学んだ方が効果的ではないか、と思えてくる。ネガティブな思想や姿勢を持った人をどう支えるか、という点が学べるなら、むしろそっちでしょう、という考えだ。

しかし、残念ながらカウンセリングスキルの主な対象は、平均的な枠を外れてしまった人、という意味合いが強い。