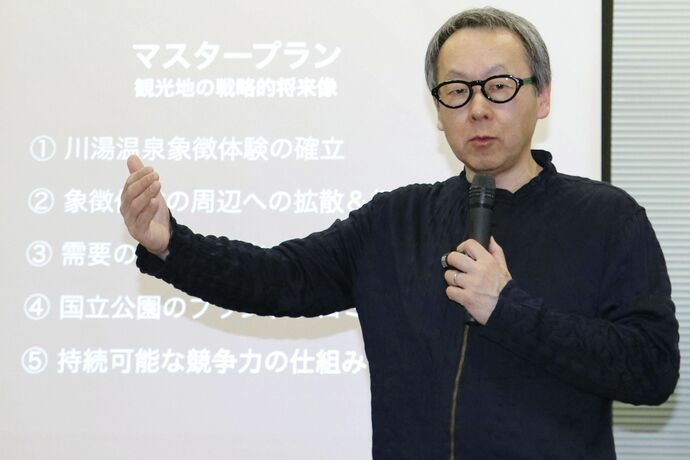

カルチュア・コンビニエンス・クラブ代表取締役社長兼CEOの髙橋誉則氏(撮影:宮崎訓幸)

カルチュア・コンビニエンス・クラブ代表取締役社長兼CEOの髙橋誉則氏(撮影:宮崎訓幸)

「新生Vポイント」や「SHIBUYA TSUTAYA」のリニューアルなど、新しいビジネスモデルの構築や価値創造に果敢に挑んでいるカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)。同社の髙橋誉則代表取締役社長兼CEOへのインタビューの模様を、前編に続いてお届けする。後編となる今回は、髙橋氏の仕事観や経営哲学などについて、さらに深く迫っていく。(後編/全2回)

<ラインアップ>

【前編】新生Vポイント、旗艦店リニューアル…新プロジェクトを次々に仕掛けるカルチュア・コンビニエンス・クラブの狙い

【後編】「人づくりこそが最大のミッション」カルチュア・コンビニエンス・クラブ社長が描く“知的資本カンパニー”実現の秘策(本稿)

「決断に対する責任を取る」ために直訴した社長の肩書き

――新生Vポイント、SHIBUYA TSUTAYAと新たな挑戦が続いています。髙橋社長自身も挑戦する姿勢を強く打ち出していますが、そうした考えはどこから生まれたのでしょうか。

髙橋 誉則/カルチュア・コンビニエンス・クラブ代表取締役社長兼CEO

髙橋 誉則/カルチュア・コンビニエンス・クラブ代表取締役社長兼CEO1973年6月25日生まれ、東京都出身。1997年3月大東文化大学経済学部卒業後、1997年カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)入社。FC事業本部で人事リーダー職を経て、2006年に自ら社内起業したCCCキャスティング代表取締役社長に就任。その後、CCC執行役員、TSUTAYA常務取締役などを歴任。2018年3月末より3年間の主夫を経て、2021年4月CCCグループに復帰。2021年にオープンデータで社会の活性化を目指すCatalyst・Data・Partnersを設立し代表取締役社長に就任。2022年4月CCC代表取締役副社長兼COO、2022年10月CCCMKホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)、2023年4月CCC代表取締役社長兼COO兼CHRO、2023年4月CCC代表取締役社長兼CEOに就任し現在に至る。

------

座右の銘:「自分のことを考えるより、他者のことを想うとき、人は優しくなれる」

尊敬する人物:ヨハン・クライフ(オランダ出身の元サッカー選手、指導者)

変革リーダーにお薦めの書籍:『人を動かす』(デール・カーネギー著)、『フリーエージェント社会の到来』(ダニエル・ピンク著)

髙橋誉則氏(以下、敬称略) 私はプロパーとしてCCCに入社して以降、キャリアの3分の1ほどが店舗など現場の仕事、次に自分で希望を出して異動した人事の仕事、あとは経営に関わる仕事に携わってきました。

CCCという会社そのものが世の中に新しい価値を提供していくビジョンを掲げていますし、入社以来さまざまなチャレンジを自由にやらせてもらいました。勝手に突っ走ってしまったこともありますが、上司に本気で気持ちを伝えてNOと言われたことはほとんどありません。

そんな社風の中で育ってきたので、今いる社員たちにも「せっかくCCCにいるのだからチャレンジしようよ」と言い続けています。

――初めて人事責任者になった時には、人事部ごと会社として独立させたそうですね。

髙橋 人事部を独立させて作ったCCCキャスティングは、CCCグループ内の企業に対して関連サービスを提供する人事戦略会社でした。

社内組織にとどまらず会社にした理由は、サービスを良いものにしていこうとすると、市場原理を投入するのが一番だからです。予算がついて本社の言う事を聞いていれば良いという体制ではサービスが磨かれません。

もちろん他の人事戦略会社と競合もしていましたし、こちらの企画力が足りず提案が採用されなかったこともありますが、このように新たな価値づくりのためには前提条件や過去の慣習に縛られずにやっていくのがCCCの本分だと思っています。

――CCC創業者である増田宗昭さんの影響もあるのでしょうか。

髙橋 入社して10年ぐらいたつまでは増田に会ったこともなかったです。でも、先輩社員たちを見ていると増田が築いてきた社内カルチャーのDNAは組織のあちこちに見られましたし、現場の一兵卒の私が何やっていようがあまり怒られたりはしませんでした。

――社長就任は髙橋さんご自身で希望されたそうですが、社長にならなければ実現できなかったことがあったのでしょうか。

高橋 肩書きがないと何もできないという考え方は好きではありませんが、責任と肩書きはセットだと思っています。

これから自分がCCCを導くためにリスクテイクをしたり、決断をしたりする際に、しっかりとした肩書きを持っていないと無責任になると思ったのです。増田という創業オーナーであり大株主がいる中で、私が中途半端なポジションでジャッジをするのはステークホルダーに対して申し訳ないですし、社員に対してもそこははっきりさせた方が分かりやすいと考えました。