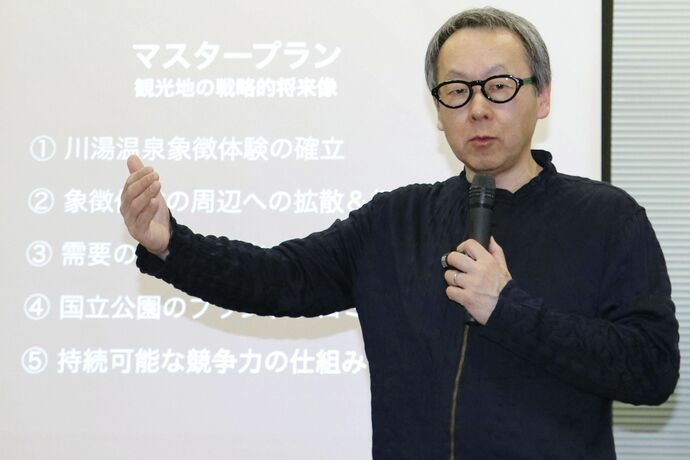

飯田亮氏(撮影:横溝敦)

飯田亮氏(撮影:横溝敦)

日本初の警備会社として産声を上げながらも、その後、事業領域をどんどん拡大していったセコム。それを可能にしたのは「社会が必要とするものを全てやる」という創業者・飯田亮(いいだ・まこと)氏(1933─2023)の経営哲学だった。

飯田氏が企業経営に持ち込んだ「コンセプト」「デザイン」の用語

前回の記事(「日本初の警備会社・セコムをつくった飯田亮、貫いた『破壊と創造』の経営哲学」2024年5月8日公開)では、創業期のセコム(当時の社名は日本警備保障)にとって、1964年の東京オリンピックが神風になったと書いた。

何しろ当時の日本には、警備会社の存在を知る人はほとんどいなかった。それがオリンピックによって一気に認知度が高まった。そしてドラマ「ザ・ガードマン」によって、民間警備会社は多くの国民が知るところとなった。

この「ガードマン」という言葉の発案者は、セコム創業者の飯田亮氏だ。警備員を意味する英単語は「guard」で「man」はつかない。しかしドラマのタイトルが「ザ・ガード」だったら、そこまで人々の口に上ったかどうか。ガードマンにしたことで、スーパーマンのようなヒーロー感が生まれ、ドラマのヒットにもつながった。

この言葉に対する独創的な感性は飯田氏ならではのものだ。

「コンセプト」。今では誰もが当たり前に使っているが、元々は1960年代にアメリカの広告業界で使われるようになったのが最初だと言われている。

日本では1980年代初めにホイチョイ・プロダクションの「気まぐれコンセプト」という漫画以降、よく使われるようになったが、飯田氏は1970年代から「ビジネスをする場合に最も重要なのがコンセプトだ」といった具合に日常的に使っていた。広告用語だったコンセプトをビジネスの世界に持ち込んだのは飯田氏だと言っていい。

「グランドデザイン」という言葉もそう。飯田氏はよく「企業のグランドデザインは経営トップにしかできない仕事」と言っていた。

従来のデザインは商品などの意匠を意味していたが、今ではその領域は大きく広がり、経営にもデザイン的な視点が必要となっている。経済産業省が2018年に「『デザイン経営』宣言」を発表したのはその象徴だ。この宣言では「デザインとは企業が大切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営み」と定義付けた。この宣言より30年以上前から飯田氏は経営をデザインすることの重要性に気付いていた。

実際、セコムの経営は飯田氏の描いたグランドデザインに基づき成長していった。