アイシン グループ生産本部 生産人材育成部 部長 鈴木裕之氏、同部 育成企画室 育成ツール推進グループ グループ長 竹内匡氏 、同部 組織活性化・次世代教育担当 主査 野崎 浩氏(撮影:本永創太)

アイシン グループ生産本部 生産人材育成部 部長 鈴木裕之氏、同部 育成企画室 育成ツール推進グループ グループ長 竹内匡氏 、同部 組織活性化・次世代教育担当 主査 野崎 浩氏(撮影:本永創太)

「全員参加のDX」を掲げる自動車部品大手アイシン。全社的なDX教育(前編参照)を進める他、生産工場に勤務するスタッフについては、より現場業務に特化したDX教育プログラムにも組んでいる。DXを推進する横断組織「DX戦略センター」と、工場スタッフの人材育成を担う「生産人材育成部」のメンバーに、その取り組みについて聞いた。(後編/全2回)

工場スタッフの教育体系にもDX要素を組み込んだ

――アイシンでは工場スタッフに対するDX教育をどのように進めているのでしょうか。

鈴木裕之氏(以下敬称略) まず私たち生産人材育成部は、生産工場に勤務するスタッフを対象とした人材育成を担当する部署です。入社時の新入社員教育から8~10年目の監督者教育まで、職種や階層ごとに必要な知識・技能を段階的に習得できるカリキュラムを運営しています。

野崎浩氏(以下敬称略) その中で、2、3年ほど前から工場スタッフの教育にDXのカリキュラムを盛り込んでいます。背景として、当社のDXは「サイバー・フィジカル・インフォメーション・ファクトリー(Cyber Physical Information Factory:CPIF)」をコンセプトにしています。(前編参照)。この構想を実現するには、まず工場スタッフが現場でデータを収集すること、そして、それにより蓄積されたデータを活用することが求められます。データの「収集」と「活用」のスキルを十分に身に付けるため、工場スタッフの教育カリキュラムにDX要素を入れました。

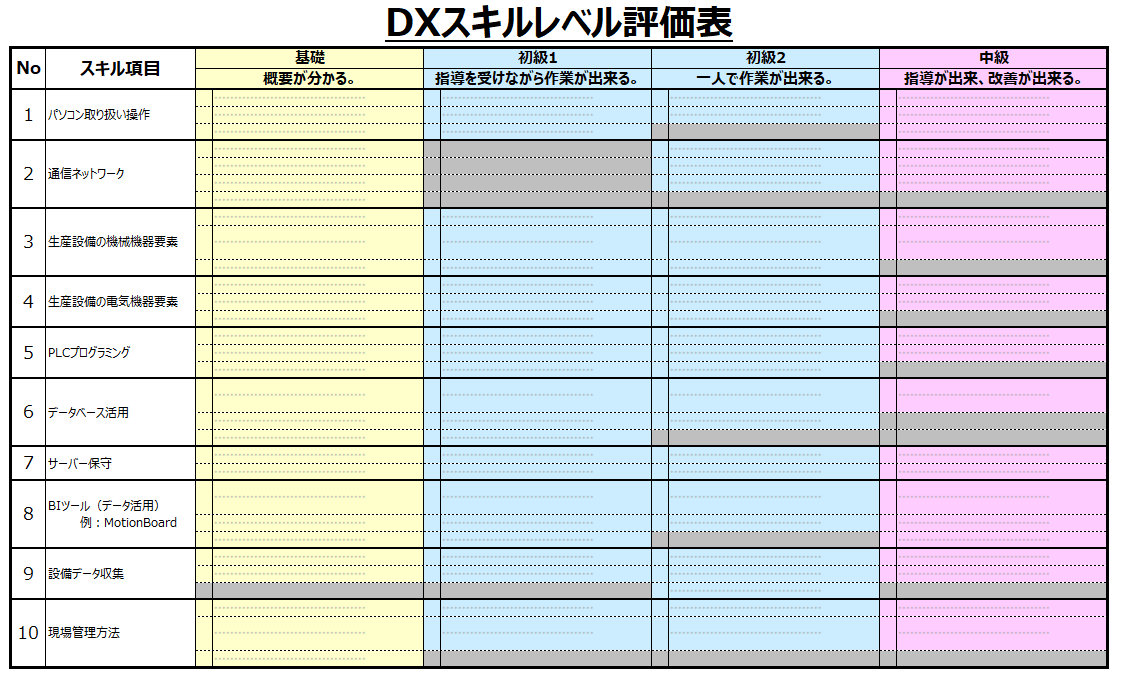

これに加え、DXスキルを測る評価基準も策定しました。全工場で一人一人のスキル評価を行い、それぞれの現状に応じた教育を行っていくためです。評価方法については、当社が重視する10のスキル項目について、4段階(基礎、初級1、初級2、中級)で評価します。スキル項目は、各工場長と意見交換しながら設定しました。