PwCコンサルティング Strategy Consulting Leaderの樋崎充氏(撮影:今祥雄)

PwCコンサルティング Strategy Consulting Leaderの樋崎充氏(撮影:今祥雄)

日本企業のDXに足りないものは何か。20年以上にわたり、戦略、デジタルコンサルティングの第一線で企業の実情を見てきたPwCの樋崎充氏は、パーパスの一貫性、組織横断、多様性などのキーワードを掲げる。その上で、企業のITパートナーである同社自身も、実現可能性を担保した提案力、業界をオーバーラップしたサービス提供態勢を強化して、企業の支援にあたる。

環境変化を経験していない経営者と組織がDXを遅らせる

――日本企業のDXの現状についてどう認識していますか。

樋崎 充/PwCコンサルティング Strategy Consulting Leader

樋崎 充/PwCコンサルティング Strategy Consulting Leader 米国戦略コンサルティング企業を経て、製薬・テクノロジー業界に特化したコンサルティングファームのPRTMに入社。PRTMが2011年にPwCに統合されたことにより同社入社。約20年にわたり、IT関連企業、総合電機メーカー、電子部品メーカー、製薬会社に対して戦略立案および実行支援などのプロジェクトを手がけてきた。近年は、顧客企業のDXをテーマにしたコンサルティング組織もリードする。

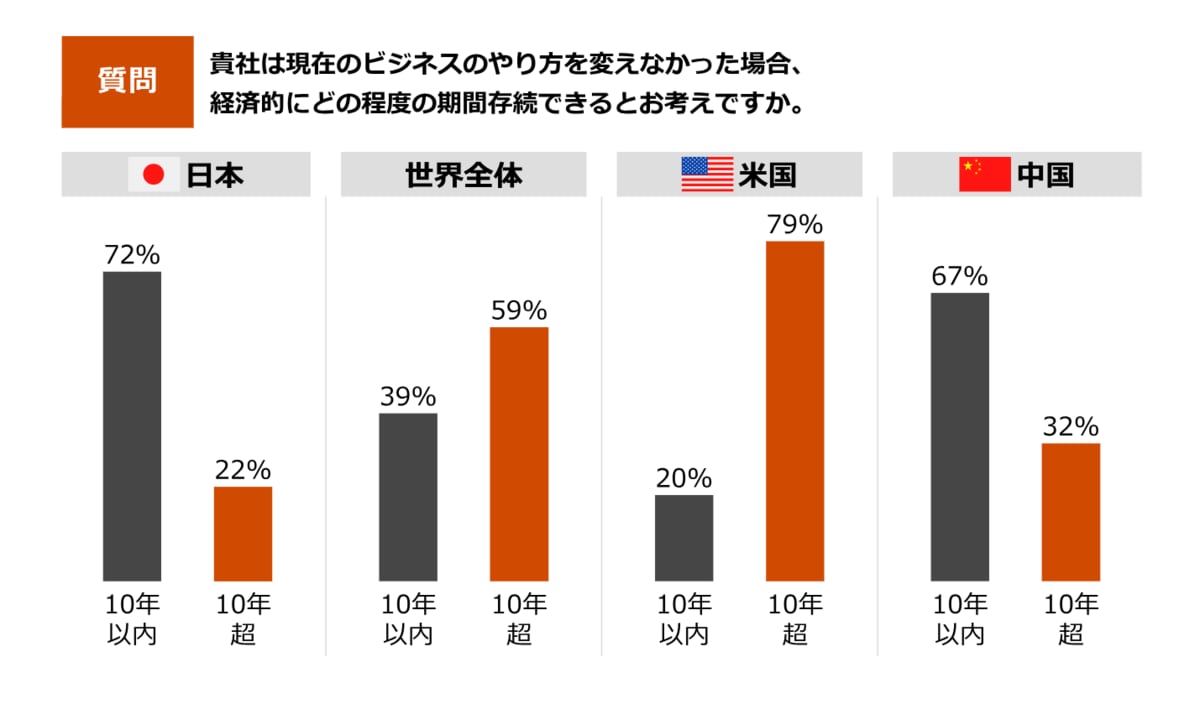

樋崎 充氏(以下敬称略) PwCが世界のグローバル企業のCEOに「10年後に今のビジネスモデルが存続しているか」を聞いた、世界CEO意識調査によると、不安であると答えた経営者の数は、日本企業が米国などと比べて高い結果がでました。海外の経営者は、ある程度大丈夫だと思っていますが、日本企業は将来に自信を持てずにいます。その経営者の下で働く従業員は、心配が尽きないと想定されます。

もう一つの問題は、残念ながら日本企業の経営者には、グローバル標準の経営感覚に乏しいかたが少なくないということです。数年前、ある大手企業の経営者のかたに株価の低迷を指摘したところ、逆にかなり激しく叱られました。「それは私の範疇ではない。株価は市場が決めるものだ」と言うのです。私は株式市場に対して、経営者としてどう働きかけているのかを聞いたのですが、残念ながらその答えは得られませんでした。このやりとりに、日本企業の課題が集約されているといえるのではないでしょうか。

日本企業には、長年同じ環境下で仕事をコツコツと積み上げて社長に上り詰めたかたが多く、昨今の社会の急変時に打ち手が考えられず、それが自身の不安につながっているのだと思います。

経営者の任期が4年、5年という短さも、変革を主体的に進めようという意識を低くしている一因です。経営をリードできる時間が短すぎて、先が見えていると、企業を成長させていくために経営者として何をすべきか、長期的な視点に立つことが難しくなります。

しかし、そんな日本企業にも変化の兆しはあります。経営者のかたとお話をしていても、頭の中で考えるフェーズから、行動に移す段階へ移っている企業が増えていることを実感します。新しい世代のリーダーへの世代交代を含め、意識改革は着実に進んでいます。

ただ、経営者が一人で意識を変えただけでは、企業全体の変革は完遂しません。組織や従業員の問題も解決しなければならないのです。例えば自動車メーカーは、組織自体がエンジン、シャシー(車台)など、自動車の構造の通りに部門が分かれています。過去から続いたデリバリーの仕組みそのもので分類されているのです。そして、その組織の中で働く従業員は、組織内で最適化するために工夫しながら働き、評価されてきました。この構造のまま、ビジネスモデルを変えろと号令を出しても、変革を起こすのは容易ではありません。

ITパートナーも意識変革が迫られる

――一方、長年日本企業のITは社外のシステム開発会社が中心となって維持されてきました。企業と外部のITパートナーの関係に変化はあるのでしょうか。

樋崎 私がITコンサルティングの仕事を始めた1990年代後半、お客さまである企業の経営者で、自社の一時代を築いたかたの多くは「海外から学ぶべきことはない」と言われていました。すでにインターネットが登場し、ビジネスのデジタル革命も話題に出ていましたが、リアルのビジネスで勝っている自分たちが負けるはずがない、と思い込んでいた状態でした。

そうした企業のITを請け負うシステム会社も、当時は顧客に張り付いて、次年度の予算をできるだけ多く取ることに最大限のリソースを使っていました。顧客企業のシステムの改善と保守を継続する昔ながらのビジネスにしがみついて、企業に対して変革を提案してきませんでした。

その結果、海外の巨大IT企業の台頭を許し、時価総額で圧倒的な差をつけられてしまったと思います。労働力不足に直面し、従来のウエットな関係性は終わりを迎え、ITパートナーのビジネスも、変化を迫られています。

――これからのITパートナーに求められるビジネスの要件は何でしょうか。

樋崎 今お話しした、企業側の組織の問題と、システム会社の問題を同時に解決するためには、課題が発生するたびにベンダーに依頼して、要件を決めて対応することを繰り返す関係性を見直す必要があります。企業とベンダーの受発注の関係を改め、企業自身がDXを推進できる人材を抱え、増やしていくための支援に、サービスの軸が移ってきていると思います。

ベンダー側も、これまでのように3年契約でシステムをまるごと請け負いますというスタイルは、もはや健全なビジネスではありません。ITパートナー側も変革を進め、企業が内部から変わるための支援の実行力が問われています。

定常的なシステムの管理運用については内製化の支援が中心になりますが、一方、DXの本来の目的である、事業成長に資する新しいビジネスをデジタルの力で立ち上げる取り組みは、さらに難しい挑戦です。

テクノロジー業界を見渡しても、新しいアイデアがビジネスとして成功する確率は非常に小さいと思います。「センミツ(1000に3つ)」という言葉がありますが、それ以下ではないでしょうか。基本原則を理解しないで、経営者が次年度の計画で、「イノベーションを起こして新規事業で○○億円の売り上げ」と旗を振っても、実現は不可能です。

これは、製薬業界の製品開発に共通点があるかもしれません。事業の柱になる新薬が誕生するのは10年、15年に一度といわれますが、他の業種でもこれに近い発想で新規事業に長期的な視点で大きな投資をしていく覚悟が求められています。場合によっては、自社にない能力を獲得するためにM&Aに巨額の投資をする必要もでてくるでしょう。ここに躊躇している経営スタンスでは、やはりイノベーションを起こすことが難しいと思います。

ブレないパーパスがDXの出発点

――日本企業で、デジタル変革に成功している企業にはどのような特徴があるのでしょうか。

樋崎 当たり前のことですが、デジタル以前に経営者が基本的な「絵を描く」ことが出発点になります。いわゆる企業の存在意義、パーパスの明確化です。

自社は何をするべきかを定め、その目的達成のために競合他社に対してどの領域で強みを発揮する戦略的優位を持つべきか。そのためにはどんなデータを収集し、整備する必要があるのか、といった順序で変革を進めなければいけません。

経営の目的があいまいなまま、DXという言葉だけを仕事に組み込もうとして「今日から君がCDXO」と部下に丸投げしてしまうと、単なるスローガンで終わり、必ず失敗します。逆に、目的がはっきりしていれば、それを実行するためのDX部門のリーダーを外部から招聘(しょうへい)して、カルチャーを変えていくことも実現性が高まります。

ただ、そもそもDXリーダーになれる人材は非常に少ない、あるいはどこにもいないという意見もあります。確かに日本企業でDXを主導したといえる人材は極めて少数だと思います。しかし、企業のパーパスがブレていなければ、あきらめる必要はありません。いくつかの方法があります。当社のようなコンサルティング会社から推進役を派遣し、企業の中に入って当事者として変革をリードするようなサービスも拡大しており、一つの選択肢になります。

――PwCコンサルティングがDXパートナーとして企業を支援する際、どのような強みがあるのでしょうか。

樋崎 戦略からはじまり、ITやサービスの設計までの一貫性です。まず、今お話しした企業のパーパス定義の部分では、もともと産業別の戦略コンサルティングに強みを持っていたブーズ・アンド・カンパニーが母体となっているストラテジー・アンド(Strategy&)の専門家が経営者を支援します。

次に、戦略実行プロセスが問題です。先ほどお話ししたように、企業の組織は縦割りで最適化されているケースが多いのですが、デジタル戦略の実行にはそんなことは言っていられません。組織横断で全社一体となって取り組まなければいけません。

当社では業界横断で専門家を集めた「X-Value & Strategy」というチームを結成し、お客さまの各部門のニーズに応える態勢を敷いています。その中にはファイナンスの専門家、M&Aやその後の経営統合(PMI)の経験が豊富な人材も含まれます。またグローバル展開する際に必要な各国の規制対応等には、PwC Japanグループや、PwCグローバルネットワークのメンバーファームも参加し、アドバイスを提供します。

企業内の組織横断だけでなく、これからは業界と業界の間のビジネスが拡大します。例えば「自動車×保険」「テクノロジー×金融」といった切り口で製品、サービスを開発するケースが増えています。特定の業界でビジネス価値を提供するだけでなく、組み合わせることで新しい価値を生み出すために、当社の業界横断型チームにリソースを注入しています。

――業界横断型チームの取り組みは、どのような分野で進んでいるのですか。

樋崎 現在、先行して3つほどのテーマでプロジェクトを進めており、今後はそれを10分野まで増やしたいと考えています。

先行している事例の一つが、事業会社による金融サービスの開発です。ご存じの通り金融業界には異業種からの参入が進んでいますが、非金融セクターの企業が、新たな付加価値として金融サービスを事業領域に取り込む意思決定をして、当社がその構想段階から参加しています。

こうした異業種参入のプロジェクトでの最大の鬼門は、経営としての意思決定がブレてしまうことです。特に大企業では、ほとんどの場合一部の顧客企業と競合になるサービスに参入することになります。過去には「お客さまのライバルになる事業を始めるなど御法度」という話が出てくることもありましたが、今どきそれを言っていては何も始められません。当社は、必要な取り組みであることを経営層にご理解いただき、実効性のあるプロジェクトを支援します。

当社が戦略の一貫性とともに大事にしているのは、実現可能性です。いくら戦略をきれいに書いても、実現できなければまさに絵に描いた餅です。実際に、そうした戦略提案も散見されます。当たり前のことですが、いわゆる5W1H、いつまでに誰が何をするのか、それによって何が得られるのかに落とし込んで計画を実行することが必要です。DXの本来の目的は変革ですから、成果を測る際に、既存のビジネスに5年後どれだけ売り上げをプラスできたのか、といった指標で見なければいけないと思います。

ただし、これだけ変化が激しい時代に、数年にわたる大規模なプロジェクトが当初の計画通りに進むことはまれです。状況に応じて実行の中身は変わり、その結果の目標も変わっていきます。基本的なパーパスに一貫性があれば、個々の取り組みは柔軟に変化させていくべきです。

――これから企業がDXを進めていくにあたり、重要なことは何でしょうか。

樋崎 私が最近思うのは、日本企業は「多様性」について、より真剣に考えて取り組むべきだということです。

多様性、ダイバーシティについて、人種や性別といった部分がクローズアップされますが、本来はそういうことではないと考えます。長年、いわゆる「同じ釜の飯」を食っているメンバーだけでは経験していない知見を組織に注入することが、多様性の本来の目的です。ここの考え方は、日本企業と海外の企業との間に、大きな開きがあります。

プロジェクトの初期段階から多様な意見をぶつけ合い、方向性を作っていくプロセスが、DXには最も重要です。それを実行できないと、同じことを違う言い方をしているだけで、何も変えることができません。

イノベーションを起こすには、グローバルな経験値を含め、異なる業界、知識の情報に触れ、何が起きているか理解する必要があります。「当社はまだ海外売り上げが20%だから」と目を向けないでいると、自社が強みだと思っていたことの競争力が、実は弱みということに気づくことが遅れ、取り返しのつかないことになるかもしれません。当社を含めた外部のパートナーの経験値も、必ず役に立つと思います。