キヤノン 専務執行役員 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長の飯島克己氏(撮影:本永創太)

キヤノン 専務執行役員 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長の飯島克己氏(撮影:本永創太)

カメラや印刷機、医療機器などの製造を手掛ける大手精密機器メーカーのキヤノン。2023年12月期決算で売上高4兆1810億円(前期比3.7%増)、営業利益3754億円(同6.2%増)を記録するなど業績は好調だ。キヤノンは近年、BtoC市場の成熟化を見越し、BtoBビジネス(商業印刷・メディカル・ネットワークカメラ・産業機器など)に注力すべく事業ポートフォリオの刷新を進めてきた。こうした各事業に並走し、AIやクラウドなどの最新技術を担当する専門家集団がデジタルビジネスプラットフォーム開発本部だ。同本部の活動を、キヤノンの成長にどうつなげていくのか。専務執行役員兼同本部長の飯島克己氏に話を聞いた。(前編/全2回)

「黒子役」に徹する意義

――キヤノンのDXは広範囲に渡ります。全体としてどのような枠組みになっているのでしょうか。

飯島 克己/キヤノン 専務執行役員 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長

飯島 克己/キヤノン 専務執行役員 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長1985年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了、1991年カリフォルニア工科大学大学院MS修了。1985年キヤノン株式会社入社。2014年情報通信システム本部長、執行役員に就任。2017年常務執行役員、2018年デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長に就任し、2022年4月より現職。

飯島克己氏氏(以下敬称略)みなさんご存知の通り、DXは単なるIT化やデジタル化ではありません。DXとは業務そのものを見直し、ビジネスモデルを変革した上で、新たな価値を創造できるものでなければなりません。

そうした前提の下、キヤノンが実践するDXは2種類あります。1つ目は「キヤノン自身を成長させるDX」。そのためには、社員一人ひとりが、それぞれの担当業務の中で、自分事としてDXに取り組まなければならないと考えています。

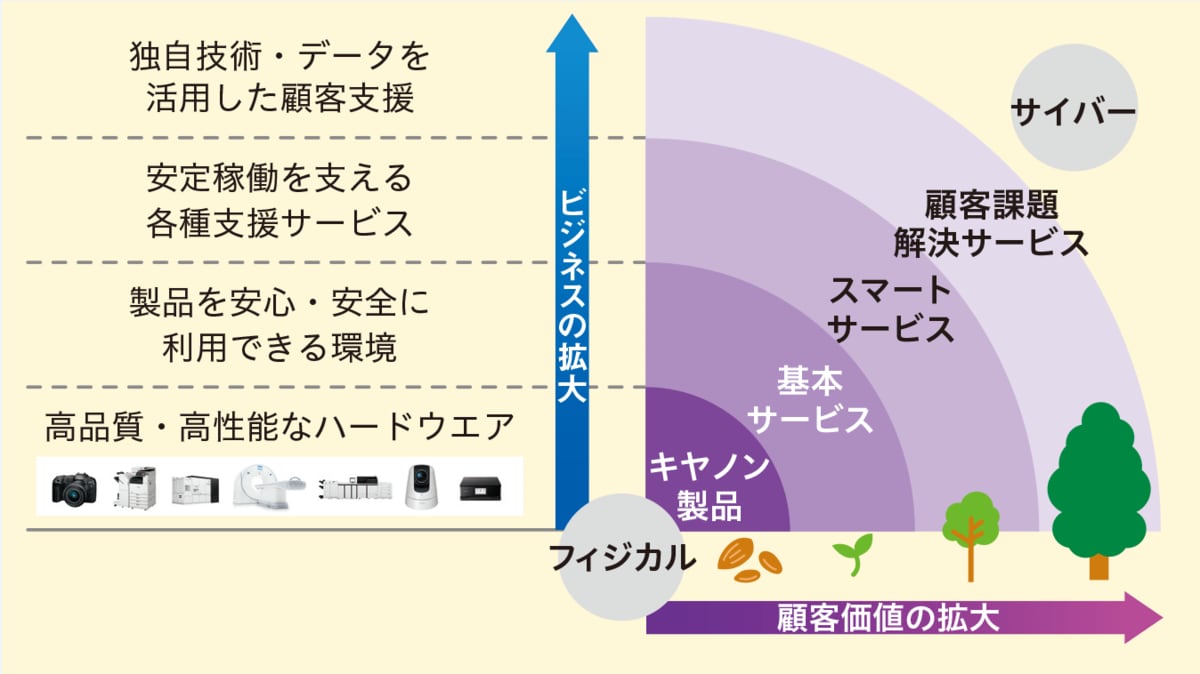

2つ目は「顧客に新たな価値を提供するDX」。キヤノンの企業理念は「共生」ですが、DXは顧客に寄り添った製品・サービスを提供するための手段であり、単なる流行語ではないと捉えています。メーカーとして培ってきた強いハードウエアに、AIやクラウド技術などを掛け合わせた「サイバーフィジカルシステム」がキヤノンのDXビジネスの基礎です。

画像提供:キヤノン

画像提供:キヤノン拡大画像表示

私は長らく、デジタルカメラの開発を担当していました。デジタルカメラにソフトウエアでさまざまな機能を付与した経験からIT部門に移り、以降は全社的なIT化・ビジネスプロセスの変革に取り組んできました。ソフトウエアの波が打ち寄せてきた当時を知る人間として、DXの重要性を強く認識しています。

既存製品・新製品に関わらず、新たな技術を搭載するためには、普段の仕事の進め方からインフラ、人材育成までデジタルに対応した企業に生まれ変わる必要があります。

――その中で、デジタルビジネスプラットフォーム開発本部はどのような役割を担っているのですか。

飯島 部署名に「開発本部」とあるように、ソフトウエアを開発する部隊が主体となっています。キヤノンには、プリンティング、メディカル、イメージング、インダストリアルという4つのビジネスユニットがありますが、それぞれに対して、開発したソフトウエアを提供しています。つまり、ソフトによってキヤノンのあらゆる製品に新たな価値を付与しているということです。

具体例を挙げましょう。例えば、屋外に設置されているネットワークカメラでは、これまで、暗闇や遠距離、悪天候などの悪条件下で撮影した場合に映像が劣化するという課題がありました。そこで、デジタルビジネスプラットフォーム開発本部において、キヤノンで長年培ってきた画像処理技術に、AI技術を融合したソフトウエアを開発し、製品の機能として新たな価値を提供することで、人の視覚レベルを超えた鮮明な映像を作り出すことが可能となりました。

もう一つ、デジタルビジネスプラットフォーム開発本部には重要な役割があります。それは、「全社を挙げたソフトウエア人材の育成」を担当しているということです(筆者注:詳しくは後編で取り上げる)。2018年に設立したソフトウエア技術者の育成を目的とした教育施設「Canon Institute of Software Technology(CIST)」の運営を担当することに加え、各種研修も請け負っています。

画像提供:キヤノン

画像提供:キヤノン

我々の役割は、あくまでも技術と人材で事業部を支援する「黒子」に徹することです。キヤノンは大きな企業ですので、どうしても事業部ごとに研究開発が閉じてしまう「サイロ化」に陥ってしまうリスクからは逃れられません。そこで、我々が市場の動向を見ながら新技術を開発、人材も育成し「部門間の横串を刺す」役割を担っているのです。

――具体的に「サイロ化」を防ぐためにどのような対策を打っていますか。