元オムロン取締役執行役員専務CFO 兼 グローバル戦略本部長(現ワコールホールディングス社外取締役/日本CFO協会理事)の日戸興史氏(撮影:今祥雄)

元オムロン取締役執行役員専務CFO 兼 グローバル戦略本部長(現ワコールホールディングス社外取締役/日本CFO協会理事)の日戸興史氏(撮影:今祥雄)写真提供:ダイヤモンド社(『ザ・ゴール』エリヤフ・ゴールドラット著/三本木 亮訳/稲垣 公夫解説)

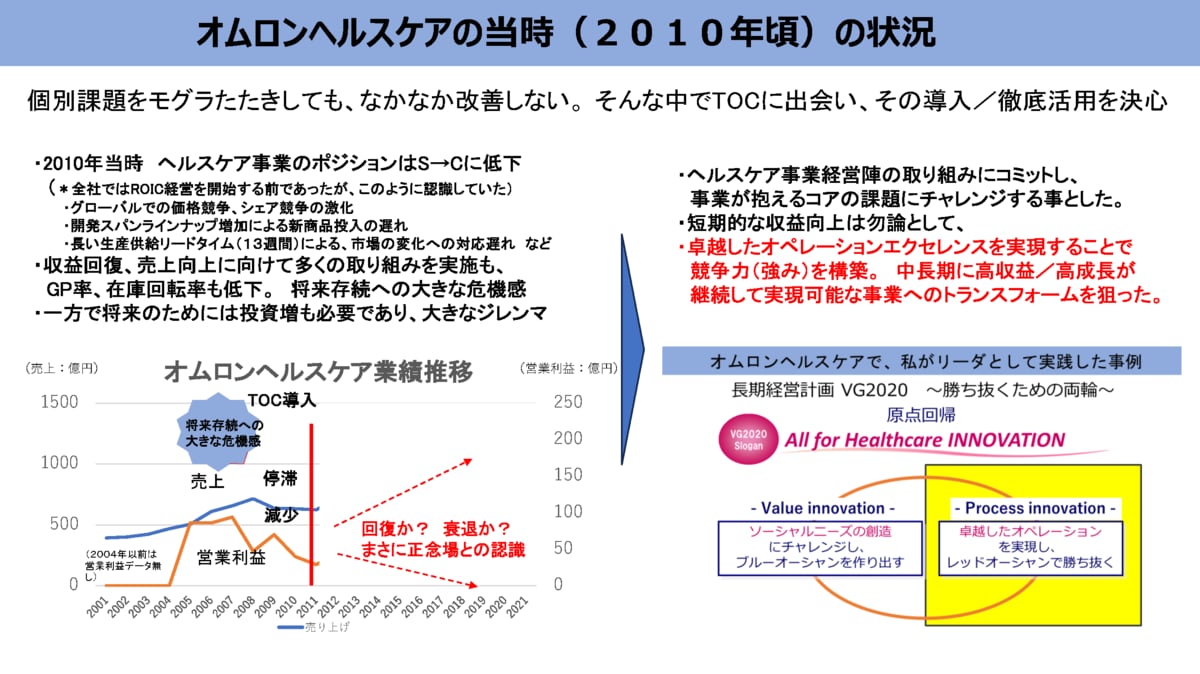

家庭用の血圧計や電子体温計、医療機関向けの動脈硬化測定装置などを中心に健康機器、医療機器の開発・販売をグローバルに展開するオムロンヘルスケア。2010年当時に同社の経営統轄本部長として運営構造改革を主導し、事業の飛躍的な成長と高収益化の実現につなげた元オムロン取締役専務執行役員 CFO 兼 グローバル戦略本部長の日戸興史氏が、改革の切り札として活用したのが「TOC(Theory Of Constraints、制約理論)」と呼ばれるマネジメント理論だ。

連載第2回では、オムロンヘルスケアにおいて実際にどのようにTOCを導入したのか、その手順やポイントについて解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 元オムロンCFO日戸興史氏が解説、世界的ベストセラー『ザ・ゴール』のTOCがなぜ経営改革に効いたのか

■第2回 元オムロンCFO日戸興史氏が語る、TOC(制約理論)でリードタイムを5分の1に短縮できた理由(本稿)

■第3回 過剰在庫の真因は需要予測の精度にあらず、元オムロンCFO日戸興史氏が解説するサプライチェーン改革の重要メソッド

■第4回 「開発期間」と「品質」をどう両立させる? 元オムロンCFO日戸興史氏が解説する全体最適のマネジメント手法「CCPM」

<フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本ページの右上にあるフォローボタンから、シリーズ「専門メディアに聞く 業界潮流」をフォローできます。

●フォローしたシリーズの記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

オムロンヘルスケアの課題感

日戸 興史/元オムロン取締役執行役員専務CFO 兼 グローバル戦略本部長(現ワコールホールディングス社外取締役/日本CFO協会理事)

日戸 興史/元オムロン取締役執行役員専務CFO 兼 グローバル戦略本部長(現ワコールホールディングス社外取締役/日本CFO協会理事)1983年立石電機(現オムロン)入社。エンジニア、技術企画を担当。1996年から4年間シリコンバレー駐在。2006年オムロンヘルスケア経営統括部長、2014年オムロン取締役執行役員常務、2017年CFO就任。2023年6月 退任。現在は、個人事業主として各種経営アドバイスを行うとともに、ワコールホールディングス社外取締役、日本CFO協会理事。

第1回で紹介した通り、私が経営統括部長を務めていた2010年頃、オムロンヘルスケアはいくつかの大きな経営課題を抱えていました。

まず、主力製品である家庭用血圧計の市場がレッドオーシャン化しつつあり、早急な対応が求められていたことです。当時、中国をはじめとする新興国メーカーが次々と家庭用血圧計市場に参入し、グローバルでの価格競争・シェア競争が激化していました。

厳しい環境下でも、収益を確保できるような仕組みを作り上げる必要がありましたが、開発のリードタイムが長く、新商品投入が遅れがちでした。また生産供給リードタイムも長いために顧客ニーズや売れ行きの変化にも機敏に対応できず、限られた市場での販売機会を逃している状態でした。

また、血圧計にもデジタル化の波が押し寄せ、インターネットに接続し、血圧や脈拍などの健康データをパソコンに送信して手軽に管理できる「スマート血圧計」の開発が求められていました。

ハードだけでなく関連するソフトウエアやシステムの開発も必要で、いくら開発リソースがあっても足りないという状態でした。しかもこうした新商品の開発にヒトとカネを集中させると、既存ラインアップの開発が滞りますし、開発に費用をかけると短期的に見れば業績は落ちる……というジレンマを抱えていました。

私自身、これらの問題の根幹は、営業・生産・開発という部門間の意思疎通ができておらず、コンフリクト(衝突)が日常的に起こっていることにあると感じていました。ですから、「業務全体の流れに注目し、制約要因をできるだけ取り除く」「課題の本質は、部門と部門の間にある」「部分最適に陥るのを避け、全体最適を目指す」というTOC(制約理論)の考え方は非常に納得できるものでした。

TOCを経営に取り入れて、部分最適から脱し、レッドオーシャン化した市場の中でも勝ち抜けるようなオペレーションを目指そうと決意したのでした。

TOC導入を決めたもう一つの要因は、働き方改革の潮流でした。厳しい経営環境を何とか打開しようと、社員たちはみんな本当に頑張っていて、残業も多くなりがちでした。メンタルヘルスに配慮する意味でも、長時間労働を是正する必要がありました。

しかし「無駄な仕事をやめて残業を減らせ」と言われても、現場の力だけで解決できるはずがありません。部門ごとではなく全社的な業務の流れを見直して、働き方を抜本的に見直さなければ労働時間も減りません。その意味でも、全体最適を目指すTOCの考え方はきっと役立つはずだと考えたのです。