写真提供:NurPhoto/Abaca Press/共同通信イメージズ

写真提供:NurPhoto/Abaca Press/共同通信イメージズ

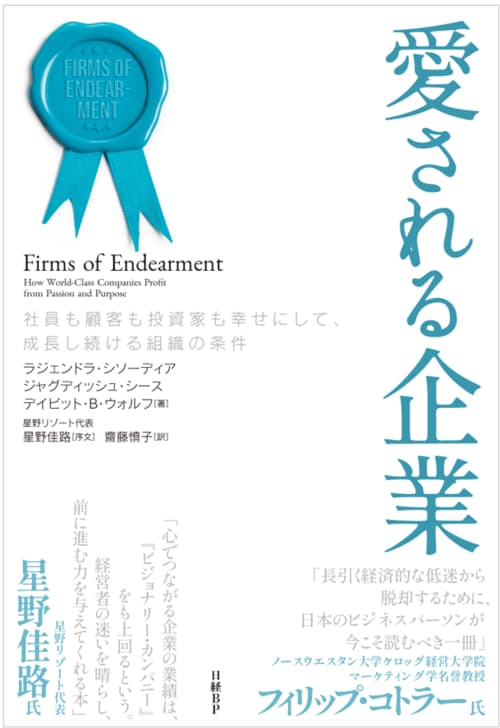

時代を超えて輝き続ける18社を研究した『ビジョナリー・カンパニー』(1994年発行)は現在も経営者の必読書と言える名著だが、それをさらに進化させた本『愛される企業 社員も顧客も投資家も幸せにして、成長し続ける組織の条件』(ラジェンドラ・シソーディア、ジャグディッシュ・シース、デイビット・B・ウォルフ著/齋藤慎子訳/日経BP発行)が話題を呼んでいる。キーワードは「愛」。企業経営にはおよそ似つかわしくない言葉だが、顧客や投資家のみならず関係するあらゆる人・組織に愛されることこそが経営の本質だと説く。抽出された72社はビジョナリーカンパニー以上の実績を上げており、そこには共通して7つの特徴があるという。本連載では、同書から内容の一部を抜粋・再編集、愛される企業の条件を事例を交えて紹介する。

第4回は、物質主義でなく、道徳的価値観が重視されるようになった社会の変化と、企業の「感情的資産」について考える。

<連載ラインアップ>

■第1回 ホンダ、コストコ、グーグル――「愛される企業」に共通する特徴とは

■第2回 コストコの福利厚生は手厚過ぎる? 成長し続ける企業の「意外な条件」とは

■第3回 GEのジェットエンジン工場では、なぜ工場長がいなくても欠陥品が出ないのか?

■第4回 イケアやトヨタ、サウスウエスト航空は、なぜ「低価格、気高い魂」を重視するのか(本稿)

■第5回 ホンダの成功のエンジン、「ベストパートナープログラム」はなぜうまくいくのか?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

■愛される企業には魂(ソウル)がある

ハーベイ・ハートマンは魂(ソウル)にはまっている。といっても、ソウルミュージックやソウルフードの話ではなく、企業の魂(ソウル)や文化の話だ。人の魂こそ、ほかの動物との大きな違いだとほとんどの人が考えているが、ハートマンは、企業の魂こそ、他社との違いをはっきりと示すものだと考えている。

ワシントン州ベルビューにある魂のこもった市場調査会社、ハートマングループの創業CEOであり、企業の魂がその存続と繁栄にとってますます重要になる、と考えているハートマンは、「産業革命の頃の『理性の時代』から、ポストモダニズムの『魂の時代』へと変化している」という。

「魂のこもった」企業とは、と尋ねると、「製品の誕生について、物質主義ではなく道徳的価値観を擁護している信頼できるナラティブエピソードがある企業のこと」とハートマン。ここにも、資本主義の社会的変化を促している「超越の時代」の精神が表れている。

魂のこもった体験を求めてウォルマートへ買い物に行く人はいないが、ホールフーズにはその体験を期待して買い物に行く。豊富な品揃えで同族経営のウェグマンズにも、魂のこもった体験を求めて大勢の買い物客が押し寄せる。ショッパーテイメント満載のジョーダンズ・ファニチャー(現在はウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ傘下)にも、楽しさいっぱいで魂のこもった体験を求めてやって来る。サウスウエスト航空をあえて利用する人たちも、常に笑顔を絶やさない、このひょうきんで愛される企業が、空の旅の苦痛をいくらか和らげてくれるからで、これもまぎれもない魂のこもった体験だ。

魂がこもっているのも、愛される企業の特徴だ。これは「超越の時代」の文化に際立って見られ、精神的なものに対する関心の急激な高まりと社会の高齢化を反映している。日常生活にもっと魂のこもった体験が求められ、物質主義的なものが社会から薄れつつある。