Catsby_Art–stock.adobe.com

Catsby_Art–stock.adobe.com

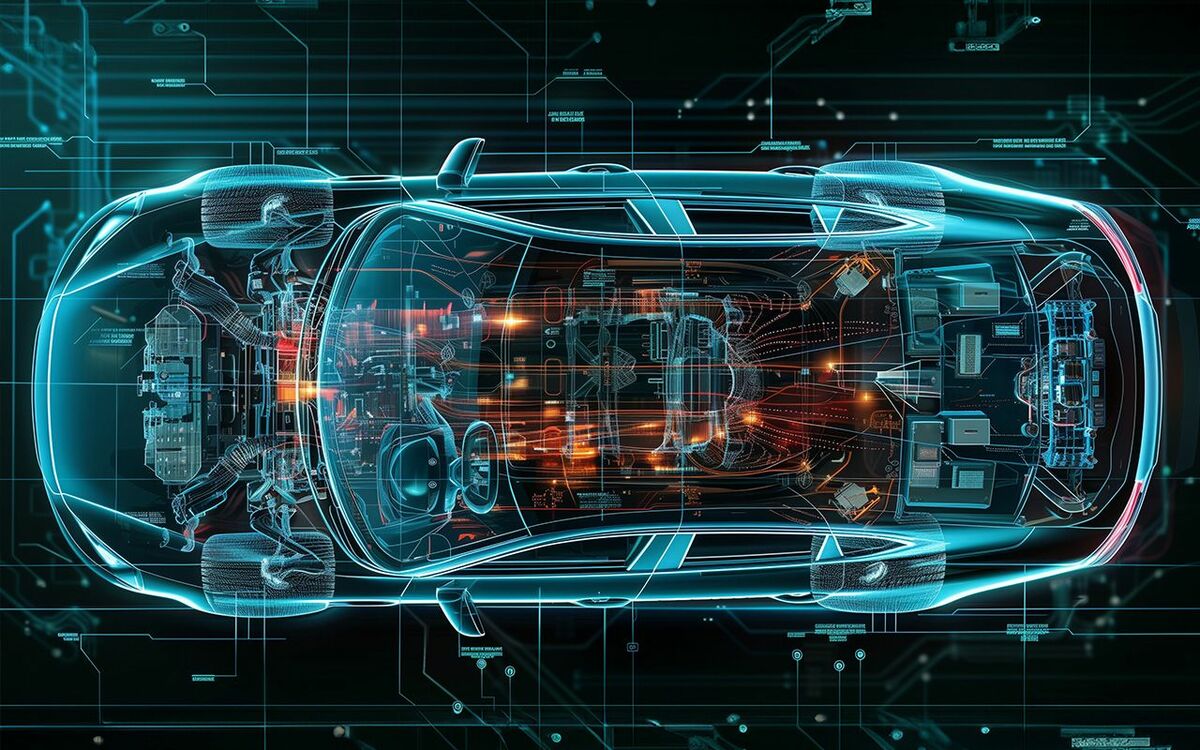

2024年5月、経済産業省と国土交通省が「モビリティDX戦略(案)」を発表した。電動化や自動運転技術などの登場で大変革期を迎えている自動車業界の産業構造や勢力図は大きく変わり始めている。

自動車産業におけるDXの現在地と行方を、日刊自動車新聞編集本部副本部長の畑野旬氏に聞いた。

<連載ラインアップ>

■第1回 業界再編、SDV、自動運転・・・日刊自動車新聞副本部長に聞く自動車業界の注目動向

■第2回 SDVで世界シェア3割は実現可能か? 日刊自動車新聞副本部長が解説する経産省・国交省「モビリティDX戦略案」の狙い(本稿)

<フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本ページの右上にあるフォローボタンから、シリーズ「専門メディアに聞く 業界潮流」をフォローできます。

●フォローしたシリーズの記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

自動車産業のビジネスモデルが変わる

――「モビリティDX戦略(案)」では、新たなモビリティサービス、データの利活用などに関する産業界の目標や、目標達成までのロードマップが提示されています。今回、国はなぜこのタイミングで発表したのでしょうか。

畑野旬氏(以下・敬称略) この案が出てくるに至るまでには、実は流れがあるんです。自動車産業界では2016年に、CASE(Connected, Autonomous, Shared&Services, Electric)という概念が提唱され始めました。自動運転や電動化だけでなく、通信機能を備えたスマートフォンのようにして、自動車でいろいろなサービスを提供するという概念です。

そのためにはSDV(Software Defined Vehicle)、つまりソフトウエアを更新することで機能などを向上できる自動車を開発していく必要があります。でも、これまでのようにエンジンや変速機、シャシーなど、部品ごとにばらばらに開発していく方法ではSDVに対応できませんし、系列ごとに垂直分業しているような日本式の産業構造では、こうした新しい概念の車の開発は難しい。だから企業同士、協調できるところは協調して、新しい戦略でモビリティDXに対応していこうというのがこの戦略案の基本的な考え方です。

――自動車のDX化ということで言えば、EVで先行している米国のテスラや中国のBYDが有利なのではないですか。

畑野 たしかにテスラなどはやや先行しており、ゼネラルモーターズ(GM)やトヨタ自動車(トヨタ)といった伝統的なメーカーは、この分野に関しては横一線と言えるでしょう。

SDVの一つの特徴は、自動車を売った後でソフトウエアやアプリケーションをバージョンアップして課金していくビジネスモデルも可能だということです。ソフトウエアで性能などを設定しておき、有償でバージョンアップして性能や使い勝手を向上させる。テスラはすでにそういうビジネスをしています。

伝統的な自動車メーカーの場合、新車を販売したら基本的にはそれで終わり、整備やメンテナンスは販売会社の仕事になります。従ってその収益も販売会社に入ります。しかし、テスラの場合、バージョンアップの収益はメーカーであるテスラに入ってきます。SDVの時代になれば、このように自動車産業のビジネスモデルが変わると言われているのです。

伝統的な自動車メーカーが車載OSを作り、ミドルウエアやアプリケーションを作るのは簡単なことではありません。欧米のメーカーは系列がないので、部品メーカーなどにそうした製品の開発を丸投げすれば済むかもしれませんが、日本は系列があり、開発を依頼する会社が制限されるから難しい。こうした産業構造を変えるのは相当大変なことだと思います。