(左から)日本IBM 戦略コンサルティング パートナーの瀬良征志氏、日本IBM インダストリアル・プロダクツ・サービス事業部長 シニアパートナーの島田佳広氏(撮影:今祥雄)

(左から)日本IBM 戦略コンサルティング パートナーの瀬良征志氏、日本IBM インダストリアル・プロダクツ・サービス事業部長 シニアパートナーの島田佳広氏(撮影:今祥雄)

日本IBMは、DXという言葉が出てくるはるか前の1990年代から、ビジネスとITを融合することの重要性を企業に訴えてきた。そのナレッジを活用し、デジタルの重要性が企業に浸透した現在も、DXパートナーとして多くの企業を支援する。戦略コンサルティング部門と、製造業DX支援部門の2人のリーダーに、現在の取り組みを聞いた。

30年前からITとビジネスの融合を支援

――日本IBM(以下・IBM)は、長くテクノロジーとビジネスの一体化を提唱してきました。それはなぜですか。

島田 佳広/日本IBM インダストリアル・プロダクツ・サービス事業部長 シニアパートナー、IBMコンサルティング事業本部

島田 佳広/日本IBM インダストリアル・プロダクツ・サービス事業部長 シニアパートナー、IBMコンサルティング事業本部日本IBMで大手自動車、電機、化学業界担当のソリューション推進、グローバル製造業のERPやSaaS導入などによる業務改革を主導する。2021年よりインダストリアル・プロダクツ・サービス事業の事業部長として、化学、石油、機械、建設、不動産などの企業に対して、コンサルティングやIT導入、DXの推進責任者を務める。

島田佳広氏(以下敬称略) 日本IBMは1990年代からビジネスとITを融合させながらお客さまの課題解決を図る活動を続けています。当社のコンサルティングの特徴は、IT部門とユーザー部門、ビジネス側が手を取り合い、デジタル技術を使って事業をどう改革していくか、ここに尽きると思っています。

日本企業の事業部門の現場には、「DXを担うはずのIT部門は、外部のベンダーを連れてくるだけで何もしていないじゃないか」という空気感が根強く漂っています。

この背景には、一部の経営層が「DXはIT部門がリードするもの」という認識でいる事実があります。これが、DXを進める際の一番の障壁だと思っており、IBMは約30年間、この認識を壊そうと取り組んできました。

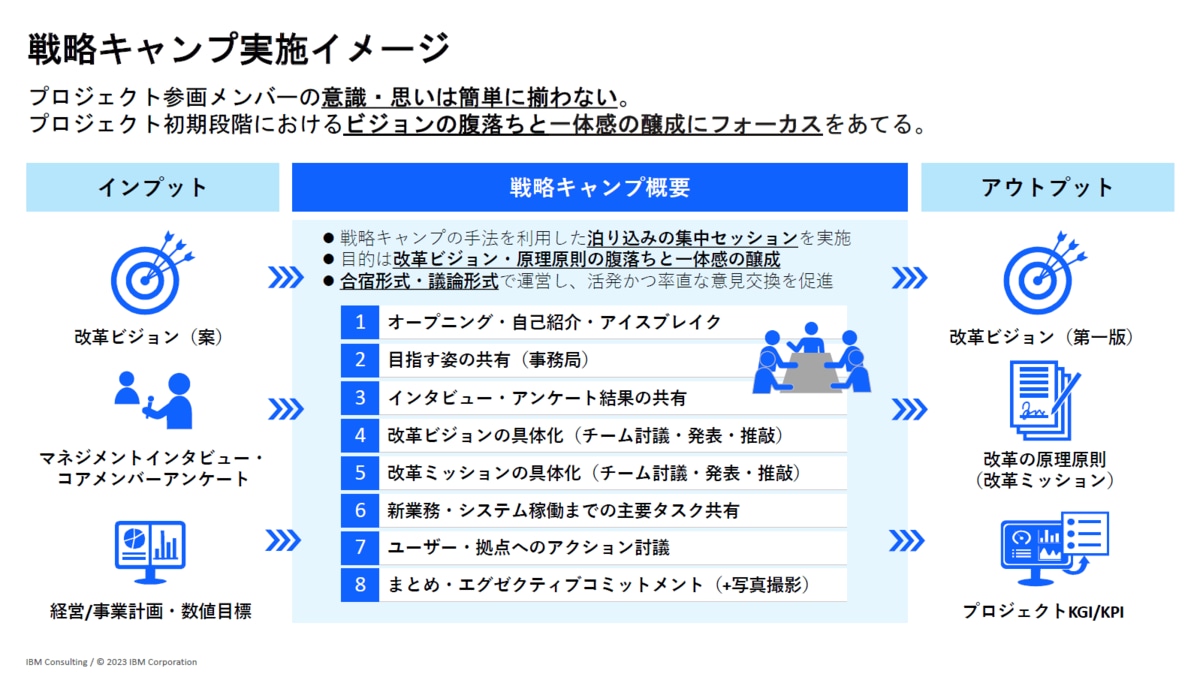

そのためのアクションの一つとして、古くからCPS(カスタマー・プランニング・セッション)と呼んでいるミーティングを実施しています。お客さまの元に「フリップチャート」を持ち込んで、IT部門と事業部門のかたに集まっていただき、課題や将来なりたい姿を書き出して、壁一面に貼り出し、1日かけて議論し、合意形成していきます。今は、パワーポイントなどのツールも使い、「戦略キャンプ」などと呼び名は変わっていますが、精神は一緒です。

これがフリップチャート。大きな紙を1枚ずつめくりながら説明する

これがフリップチャート。大きな紙を1枚ずつめくりながら説明する――30年間やってきて、まだ壊し切れていないということですか。

島田 そうですね。まだ道半ばです。企業の終身雇用はだいぶ壊れてきましたが、それを前提としてきた仕組みは、企業の中にまだ残っています。そのため、減点主義、失敗して嫌われたくないという空気が払拭できていません。大企業の構造は、なかなか変わらないというのが実態です。

コロナ後の企業のデジタル対応は二極化した

――DXが叫ばれる昨今の状況下で、顧客企業に変化は見られますか。

瀬良 征志/日本IBM 理事・パートナー、IBMコンサルティング事業本部 戦略コンサルティング部門責任者

瀬良 征志/日本IBM 理事・パートナー、IBMコンサルティング事業本部 戦略コンサルティング部門責任者外資系コンサルティングファーム等を経て日本IBM入社。企業変革始動と推進、事業戦略策定・実行支援、新規事業・サービス検討を中心に活動している。

瀬良征志氏(以下敬称略) やはり2020年のコロナで、企業のデジタル化への意識は大きく変わったといえます。多くの企業がDX推進本部のような部署を作り、取り組みを本格化させたのですが、そこから3年半がたち、うまく進んだ会社と、そうでないところに二極化してしまったというのが、私の印象です。

その事実は、2023年に入ってからの生成AIの一大ブームではっきりしました。各社大号令をかけてAIの導入を進めていますが、生成AIをすぐに業務展開できているグループと、まだ2020年のDXの壁を越えていないため、AIを入れようにもうまくできないグループとに分かれています。

また、当社がグローバルでCEOに対して行った調査によると、世界中の企業がAI導入の要求を突きつけられています。そして、その導入と活用で困っている企業は、社内のデータ基盤ができていないという根本的な問題に直面しています。

生成AIが出てきた当初、DXはこれでショートカットして一発逆転できるというイメージをもった企業も少なからずあったと思います。しかし、現実は違いました。いかにAIの能力が高くても、基になるデータが整備されていなければ、その実力を生かすことはできません。

生成AIは魔法のつえではなく、新たなツール

――秘策はないということですね。では、DXで後れを取っているグループに対して、IBMではどのような支援を提供するのですか。

瀬良 生成AIは魔法のつえではなく、新しい道具であると説明しています。出遅れている企業は、プラットフォーム作りからやり直す必要があります。

しかし、後発には後発の強みがあり、ベストプラクティスを用いて効率的に進めることができます。今であれば、無制限にデータを集めるデータレイク※1を作るようなことはせず、もっと効果的なアプローチをお勧めしています。

※1 大量のデータを元の形式で取り込んで保存する集中型リポジトリ(格納場所)のこと

具体的な進め方にも飛び道具はありません。PoC(概念実証)を経て、技術的な問題を検証していくわけですが、そのプロセスをできるだけ短期間で進める支援をしています。

生成AIが真っ先に活用できる領域は、大きく3つあると認識しています。1つは社内の人事部門、次にコールセンターやマーケティングの領域、そして最後がプログラミングのコーディング部分です。

特にプログラミングは、古い基幹システムのプログラム言語であるCOBOL(コボル)をJavaに書き換えるITモダナイゼーションの作業に、生成AIが使える見通しが立ってきました。COBOLを理解できるエンジニアがいない問題が指摘されていましたが、その解決策としても注目されています。

外部から来たCDOが企業を変革するきっかけになる

――島田さんは長年、日本の産業の屋台骨といえる製造業のデジタル化を支援されています。島田さんが考える日本の製造業のデジタル化における課題は何でしょうか。

島田 製造業の基本は、安定した業務オペレーションをローコストで回し、価格競争力を付けることです。これはいつの時代も変わりません。この安定したオペレーションをつかさどるシステムを、長い年月変えずにいたため、ブラックボックス化してしまう事態が、大企業でもよく起こっています。

中身のロジックがわからないから見直すこともできず、さらに、作り直すための人材や態勢も整っていないため、ずるずると現状のシステムを使い続けている企業が多いのが実態です。

システムを変革しなくても、例えば消費税の税率変更といった小規模な変更、改善はできます。しかし、コロナ禍や半導体不足といったグローバル規模の大変動には対応できません。

サプライチェーンに大きな変化があったとき、企業は問題がどこで何が起きているか把握し、調達先をダイナミックに切り替えたいと考えます。しかし古すぎるシステムでは、対応できません。直近では原料価格高、為替変動、中国経済の鈍化など、環境変化がダブルパンチ、トリプルパンチとなって製造業を直撃しており、いよいよ仕組みから変えなければ立ちゆかない状況になっています。

――危機に直面している企業は、手を打っているのですか。

島田 もちろん、各社とも対策を講じています。私が注目しているのが、ここ数年企業がCDO職を外部から招聘(しょうへい)して、DXをリードしようとしている動きです。今では経済界全体で危機感を持つようになっていると感じます。

現状の仕組みを変えるような活動は、完全に外の立場の人から言われると「うちのことわかっているの?」となり、逆に社内の人の場合は部門間の壁などもあり「この人に言われたくない」と感情的になります。そうした理由から、過去の多くのプロジェクトは失敗してきました。その経験から、外部から社内に来たリーダーの活躍に期待しています。

――社内の体制作りから関与して成功したDX支援としてどのような事例がありますか。

島田 ある機械メーカーでは、基幹システムをはじめ、営業系システムなどの大改革を一気に実施しました。その最初の段階で、事業部門が中心となって意識合わせの合宿“戦略キャンプ”を行いました。IT部門のメンバーの参加は、あえて数名の規模にとどめていただき、ITよりも事業をどうしたいかという議論を優先させたのです。事業の将来像を、部門のメンバーと担当役員で合意形成してから、どの部分でITを使っていくのかという順番で議論を進めました。

――意図的にIT部門の意見を後回しにすることで、摩擦は起きないのですか。

島田 IT部門には当社が事前に説明をして、念入りに戦略を練りました。IT部門のかたも、過去の失敗の経験から、ユーザー部門が納得していなければ、投資が無駄になることを理解していました。そのため、合宿の時点では経営と現場に花を持たせる役割に合意しています。

当社が枠組みを作ることで、ユーザー部門の腹落ち感とIT部門の課題解決を同時に実現することができました。この事例は基幹システムでしたが、新規のデジタルビジネスなどの場合でも、同様の手法が使えると思います。

テクノロジー人材の育成も支援する

――人材不足のなか、時代に合わせたDX支援人材の獲得、育成は、どのパートナー企業でも苦労しています。IBMではどうしていますか。

瀬良 さまざまな専門家による支援体制がIBMの一番の強みともいえますが、アップデートもぬかりなく進めています。元研究所の社員がコンサルタントとして活動するケースも増えています。

現存メンバーも、プロとして新しい技術はお客さまよりも先に身につけることを目指しており、データサイエンティストなどの資格取得のための勉強を業務時間内に許可するリスキル制度を整えています。さらに、次世代のテクノロジーの理解を進めるため、今ですと量子コンピューティングといった先端技術を学ぶ機会が設けられています。

DXはビジネスユーザー主導で進めるべきだとお話ししましたが、それを支援する立場の私たちは、「本物のテクノロジーカンパニー」であり、技術力に絶対的な自信を持っています。社内に最先端の研究所を持ち、ノーベル賞受賞者※2を輩出している企業であることを誇りに思っています。

※2 物理学者の江崎玲於奈氏。米国・IBMワトソン研究所のフェローを務めていた1973年に、ノーベル物理学賞を受賞。自然科学分野における3人目の日本人受賞者となった

私は中途入社ですが、入社して驚いたのは、ナレッジシェアリングの量の豊富さでした。過去からの教材の蓄積は膨大で、一生かかかっても見られない程の動画コンテンツや、勉強会の開催がグローバルレベルで日々積み上がっています。勉強好きな人には、たまらない環境です。

島田 人材開発については、当社の社是が「Think」であり、組織的に学びを続ける企業文化が根付いています。仕事の専門性としては、社歴の長いいわゆる「先輩」が若手を指導しますが、最近は、若手がベテランの社員に新しいデジタルのユースケースを教える場も増えています。

――ノウハウは自分の中にため込んでおくのではなく、共有する文化があるということですか。

瀬良 はい。知識をシェアすれば、あとあとそれが自分に返ってくることを知っているので、自分のためにシェアするということです。

DXパートナーは全てを担うことはできない

――これから何に力を入れていくのですか。

瀬良 数年前まで、多くの企業では経営とテクノロジーは違うもので、担当役員も分かれていました。しかし現在は、完全に融合しており、テクノロジーは経営の前提となっています。IBMにとって、この状況は明らかに追い風です。ナレッジの蓄積というわれわれの強みを生かして、お客さまにさらに高い価値を提供していきたいと思います。

島田 DXを支援する立場として感じているのは、お客さまの要望は常に先行していて、当社のようなDXパートナーは一部分しか応えきれていないということです。これは今後さらに拡大します。やはり、お客さま自身の内製化が必要です。

お客さまの内部でデジタル変革の推進体制を強くしていただき、自社の判断で外部のベンダーを活用する形にしていくべきです。当社は内製化を実現するカタリスト(変革の触媒役)として、DX人材支援、ツール、ソリューションを通じて、変革を支援するパートナーシップを展開します。