写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

イノベーションとは、必ずしも壮大な目標や崇高な理念の下で生まれるものではなく、選ばれし一部の人間によって成し遂げられるものでもない。課題解決方法の改善と挑戦という身近な取り組みこそが、イノベーションの実現につながる。本稿では、世界的な経営大学院INSEADの元エグゼクティブ教育学部長であり、一橋大学で経営学を学んだ知日家としても知られるベン・M・ベンサウ氏の著書『血肉化するイノベーション――革新を実現する組織を創る』(ベン・M・ベンサウ著、軽部大、山田仁一郎訳/中央経済社)から内容の一部を抜粋・再編集。W.L.ゴア、サムスン、IBMなど世界的な大企業がどのように障害を乗り越え革新をもたらしたかについて、その実行プロセスからひもとく。

求人広告の代理店業に始まり、現在では多岐にわたる業界へと進出しているリクルート。社員の創造性を高め、イノベーションを起こすために行ったのは、中間管理職の強化だった。

イノベーションの実現をコーチングする

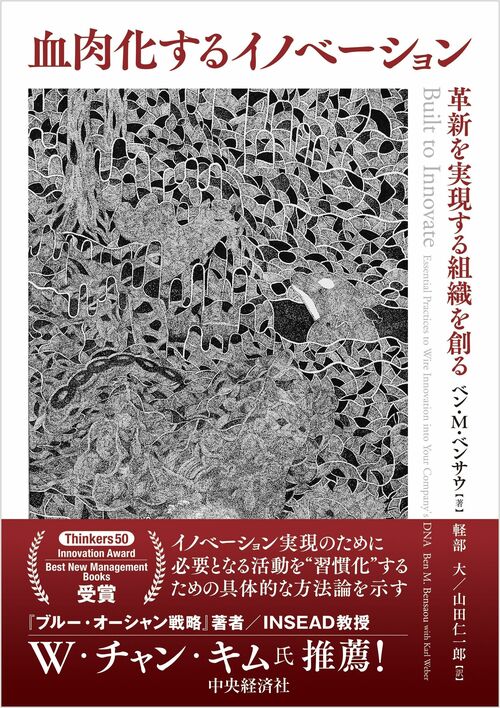

『血肉化するイノベーション――革新を実現する組織を創る』(中央経済社)

『血肉化するイノベーション――革新を実現する組織を創る』(中央経済社)

リクルートは1960年に設立され、現在ではほとんど見られなくなった新聞への新卒向け求人広告を掲載する広告代理店であった。

今日、リクルートはさまざまな事業を展開する国際企業に成長した。リクルートは、世界60カ国以上に366の子会社を持ち、4万9000人の従業員を抱える。これは、技術、市場、顧客ニーズの変化に応じてビジネスモデルを継続的に革新してきた企業能力の証である。同社は年間160億ドル以上の売上高を誇り、その約40%が日本国外での事業によるものである(データはすべて2020年3月現在)。

リクルートは2010年以降、CSI、Staffmark Group、Indeedといった人材派遣会社を買収したのを皮切りに、米国で積極的に事業を展開してきた。2018年には、従業員が特定の企業で働いた経験について、匿名で情報提供できるウェブサイトとして知られるグラスドアを買収した。リクルートの事業活動は、求人、旅行、不動産、レストランなどの情報を配信する雑誌やウェブサイトから、法人向け人材派遣サービス、中古車販売まで多岐にわたる。

リクルートがこのような幅広い業界に進出してきた背景には、社外のトレンドに目を向けると同時に、成長機会に乗じてイノベーションを実現する社内文化の両方があった。例えば、1960年代、何千人もの日本の大卒者が大企業の学内採用活動を通じて就職していた頃、リクルートは中小企業にはそれに匹敵する人材獲得チャネルがないことに気づいた。