横河電機 取締役 代表執行役社長の奈良 寿氏(撮影:宮崎訓幸)

横河電機 取締役 代表執行役社長の奈良 寿氏(撮影:宮崎訓幸)

プラント向け制御システムや工業計器を開発、製造する横河電機。同社は長期経営構想において、2030年にグループ売上高1兆円規模の企業となることを打ち出している。その実現に向け、2024年5月には5年間の新中期経営計画を策定した。そこには、今後取り組む「基本戦略」が示されている。詳しい内容について、横河電機 取締役 代表執行役社長の奈良寿氏に聞いた。

3年間で一定の成果、「社員の自信になったのでは」

――横河電機では、2021年に長期経営構想の見直しを行い、グループ売上高1兆円規模の企業を目指すと発表しました。同時に3年間の中計(現在の中計の一つ前)を策定し、2023年度まで取り組んできました。これまでの取り組みについて、どのような感触を抱いていますか。

奈良 寿/横河電機株式会社 取締役 代表執行役社長

奈良 寿/横河電機株式会社 取締役 代表執行役社長 1985年、横河電機入社。ヨコガワ・エンジニアリング・アジア副社長、横河ソリューションサービス株式会社 取締役 代表取締役社長、横河電機株式会社 取締役 専務執行役員ライフイノベーション事業本部長など、制御事業の営業部門での業務や、国内外子会社の社長、新事業の立ち上げに携わる。2019年4月から横河電機株式会社 代表取締役社長。2024年6月から現職。

奈良寿氏(以下敬称略) 一定の成果を得られた3年間だと感じています。前回の中計で定めた目標は全項目達成できましたし、少なからず社員の自信にもつながったのではないでしょうか。

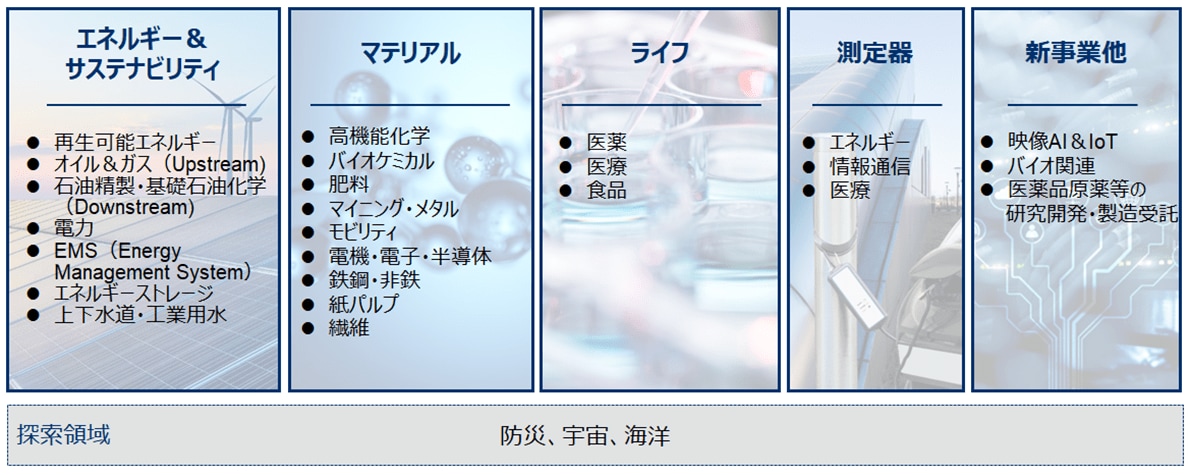

2021年度以降はさまざまな改革を行ってきました。特に大きかったのは、制御事業の組織体制をグローバルで刷新したことです。従来は製品や機能を軸に作られていた組織構造を、業種軸による事業セグメントに変更しました。既存のエネルギーや再生可能エネルギーを含む「エネルギー&サステナビリティ」、高機能化学をはじめとした「マテリアル」、医薬品・医療などの「ライフ」の3セグメントにし、お客さまの市場とわれわれの組織を対にしました。

現在の事業セグメント(資料提供元:横河電機)

現在の事業セグメント(資料提供元:横河電機)拡大画像表示

社員の戸惑いや抵抗は一部ありましたが、想定以上にこの改編に対する理解や浸透は早く、新しい組織構造が定着したと感じています。

当社の売り上げについても、2021年度以降は構造を変えようと取り組んできました。オイル&ガス領域の売上が多く、これ以外の領域を広げようと注力してきました。その結果、水素、アンモニアといったカーボンニュートラルに通じるエネルギー分野や、マイニング(資源採掘)、海水の淡水化や下水を高度処理して作る再生水といった水ビジネス、食品、薬品などの領域が伸びてきたのは一つの成果だと捉えています。

もう一つ、「System of Systems(SoS)」の流れが進む世界において、当社がこの領域で価値提供を行う案件が増えていることも重要な成果です。SoSとは、簡潔に言えば、独立性のあるシステムが連携することで、相乗効果をもたらすものです。単体のシステムでできることには限りがあっても、それらを連携させることで全体最適による効果や、単体では難しい新たな価値を創出できます。

当グループの関わるSoSの事例として、洋上風力発電所において洋上風車から陸上施設までを含めた発電システムの全体最適化に貢献する取り組みや、オーストラリアのグリーン水素プロジェクトにて、プラント制御とエネルギー管理システムを融合するといったケースが出ています。

その他、社内の動きに目を向けると、この3年間で開発の効率化やコスト改善でも一定の成果が出ています。例として、プロダクト製品開発における「製品維持工数」は、2020年度から41%削減しています。ただし、現状に満足しているわけではありません。効率化やコスト改善の余地はまだ多分にありますので、引き続き注力していきます。