KPMGコンサルティング 執行役員 パートナーの宮坂修司氏(撮影:今祥雄)

KPMGコンサルティング 執行役員 パートナーの宮坂修司氏(撮影:今祥雄)

世界4大会計事務所の一角を占めるKPMG。日本でコンサルティング事業を担うのがKPMGコンサルティングだ。同社でコンサルティング部門を統轄する宮坂修司氏は、“後発”としてのアドバンテージを生かし、他のコンサルティングファームとは異なるアプローチでDX支援を強化している。宮坂氏に、日本企業のDXにおける課題認識と、KPMGコンサルティングの取り組みを聞いた。

「過剰なカスタマイズ」と「経路依存性」の弊害

――なぜ日本には、デジタルを武器にできない企業が多いのでしょうか。

宮坂 修司/KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー

宮坂 修司/KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー東京大学工学部卒業後、大手総合商社のIT部門でメインフレーム基盤からオープンシステムの開発を担当。コンサルタントに転向し、電力・ガス公益業界・化学業界のオペレーション戦略立案からシステム導入の変革支援を担当する。大手米系IT企業に移り電力業界のIT改革チームを立ち上げた後、2012年KPMGマネジメントコンサルティング(当時)入社。

規制改革、市場自由化対応が求められた電力・ガス公益事業者、新規市場参入事業者およびインフラ事業者に対してコンサルティングを提供するチームをリードする。

KPMGシンガポール赴任を経て、現在1000名を超えるコンサルティングユニットの統轄パートナーとして、総合コンサルティングファームとして戦略コンサル、マネジメントコンサル、デジタル・ITコンサル、リスクコンサル等を提供するコンサルティングユニットを統轄する。

宮坂修司氏(以下敬称略) 日本企業は、長くITは効率化の道具と考えてきました。その成功体験があり、きちんと現場を回すためのツールという認識が強すぎる部分があります。そのため、既存の技術を継続的に改善することに力を入れすぎてしまいます。

加えて、誤解を恐れずに言うと、日本の社会は顧客サービスが手厚すぎる部分がある点は否定できません。海外を訪問した際に日本とのギャップを体験することがありますが、ITサービスについても、顧客の求めに応えるために、カスタマイズをしすぎた歴史があります。

自社の都合だけでカスタマイズをしてしまえば、テクノロジーの進化を取り入れることは非常に難しくなります。メインフレーム時代にコンピューターリソースが限られていたころ、COBOL(コボル)などの共通言語を使うと多くのリソースを消費してしまうため、プログラムを機械語のマクロ言語にして独自の要件をインストールしていました。この流れでカスタマイズを進めてきた結果、作った人以外に中身がわからないブラックボックスとなり、システムを更新する際に非常に苦労したのです。

しかも現在、欧米のメガベンダーが開発するITプラットフォームは、巨額の投資で最新のAIなどを取り込み進化しています。もはや自社専用のシステムでは太刀打ちできず、ビジネスを成長させる武器にすることはできません。

――テクノロジーの理解だけでなく、企業組織の問題がデジタルの活用を停滞させています。なぜでしょうか。

宮坂 過去の成功例にしがみついている企業では、組織もその成功に最適化したまま変わることができていません。それが、経路依存性として仕組みを変えようとする際に障壁となります。また、新しい仕組みを動かす際に、古い仕組みで成功した人材に依存することで、客観的な視点でツールを選ぶことができないケースもあります。

大事なことは、企業はテクノロジーの本質を見極め、自社がやるべきことの実現に向けた最適なシステムを選ぶことです。当社の役割は、その提案をすることだと思っています。

よく「お客さまに寄り添う」という言い方をしますが、お客さまの言うことだけを支援するのが寄り添うことではないと考えています。特に、変化が激しい環境下では、デジタルの力を十分に発揮させなければいけません。そのためには、新しい考え方のデジタル基盤が必要になります。既存のシステムの更改タイミングで、従来の延長上でバージョンアップしただけでは、変化に対応することができず、システムが成長の足を引っ張ることにもなりかねません。

多くの企業が総論として、不確実な環境に対応できる俊敏な経営を目指しています。しかし、計画の実行段階ではどうしても足元のKPIを重視する余り、失敗を恐れて従来の仕組みを踏襲することがあります。

当社はDXパートナーとして、「本当にそれで、御社のやりたいことが実現できますか?」と疑問を呈する役割を担います。足元よりも先の未来に目を向けていただくことが、変革の第一歩だと考えています。

――DX推進組織はどうあるべきでしょうか。

宮坂 大事なことは「スモールスタート・クイックウィン」です。それを成功させるためには、人に対する評価がしっかりできる組織を作ることです。成功モデルを作っていくのではなく、成功した人を評価していく。そういう活動を始めていくことが必要です。

お客さまの中には、DXと人事の担当役員が同一人物というケースも出てきており、DX推進には人事評価制度が連動する必要があることに気づいている企業もいます。企業により答えは異なりますが、当社のようなパートナーと組んで、壁打ち相手として利用していただき、人事評価の最適な方法を詰めていくことも有効です。

――企業が外部から責任者を招聘(しょうへい)して、DX組織をいきなり作るケースも見られます。どう見ていますか。

宮坂 チェンジエージェントとして成功している企業もありますが、失敗した企業は、やはり評価につながっていなかったケースが多いのではないでしょうか。外部から来た人でも、成功すれば役員になることができるといった、長期的な見通しが当事者にも共有されている企業は、成功しやすいと思います。逆に時限立法のように、現状の評価制度の修正、特例にとどまる場合、改革が成果を挙げるのは難しくなります。

デジタルの「攻め」と「守り」は同時に進めるべき

――一方、IT部門をDX部門に進化させる形もあります。そのメリットはどこにあるのでしょうか。

宮坂 これまでのIT部門は、システムを安全に運用するための組織としてのカルチャーが根付いており、評価も守りに関するKPIが中心でした。その土壌があるところに、昨今の現場主導のDX、権限委譲に際して何が起きているかというと、部門が独自に導入するシステムに対しての防御戦を張るという、守りの要素がさらに強まっている場合もあります。

デジタルには「守り」と「攻め」があると言われます。「守り」とは、データ保護、サイバーセキュリティやシステムのレスポンスタイム、サービス提供時間の遵守、インフラ保守・運用のような高い確実性が求められる領域です。一方、「攻め」の領域では、従来のIT部門が役割を継続強化しつつ、現場主導のDXであるSoE※1でのアジャイル型、MVP※2型でのサービスローンチや、SoI※3領域でリアルタイムに近いデータを取り込んだデータ活用といったスピード重視の業務を、既存IT・デジタルインフラとの有機的融合により実現しサポートしていくということが、一般的には求められます。

※1 Systems of Engagement:顧客接点があるフロント系のシステム

※2 Minimum Viable Product:顧客から有効なフィードバックを得ることが可能な初期のサービスのバージョン

※3 System of Insight:洞察を得るためのシステム

しかし私は、攻めと守りはもはや一緒に取り組まなければいけないと考えています。いくつか理由がありますが、まず業務の現場がデータを活用していくためには、ルールを決めなければいけません。データ活用におけるセキュリティ、ガバナンスを利かせて、リスクを管理するためには、IT部門の力が欠かせません。

一方で、今後は全てのデジタルプラットフォームに生成AIが入ってきます。IT部門が扱うバックオフィス業務も、現場と同様のデジタルテクノロジーが使われる時代です。ですから、IT部門はデジタルを現場と同様に使いこなしていくべきだというのが、私の考えです。

テクノロジーで実現すべき企業の姿を意識する

――KPMGが企業に提供できるDX支援の価値は、何でしょうか。

宮坂 当社は、Big4(編注:世界4大会計事務所=KPMG、デロイト、PwC、 EY)系のコンサルティングファームの中では後発でした。そのため、後発のアドバンテージを活かしてDX支援の取り組みについても、しっかりした「形」を作ろうと取り組んでいます。

具体的には、当社ではデジタルの取り組み以前から、業務別に変革のあるべき姿を示した「TOM」(ターゲットオペレーティングモデル)を提唱してきました。例えば、経理財務業務、人事、ITサービスマネジメント、リスクマネジメントなど、多岐にわたります。グローバルな知見を取り入れたTOMによって変革の目標を定め、企業の現状とのギャップを明らかにして、ギャップを埋めるために必要な施策を打っていきます。ドキュメントは英語で、数千ページに及ぶものもありますが、AI翻訳を導入して日本語版を急ピッチで整備しています。これは、世界唯一の当社の資産だと思います。

TOMの標準業務モデルを実現するために、各業務分野で世界標準のアプリケーションを素早く導入できるテンプレートも用意しています。現在、業務効率化、業務現場のデータ活用、そしてセキュリティ・ガバナンスの3領域でソリューションの拡充を進めています。

当社のフレームワークは、概念的なものでなく、業務ごとにどのようなツールを使うのかまで定めた具体的な提案であることが特徴です。グローバル規模でクラウドサービスを提供している企業と連携しており、提案段階で「すぐに実装できるのでは」とお客さまから言われることもあります。実際、TOMを基にして微調整することで、短期間で実装できたケースもあります。

――どんな支援事例がありますか。

宮坂 例えば保険会社が顧客からの問い合わせ対応をするとき、保険証書をスマホで撮影してもらって、それを社内で照会し、顧客情報を正確に把握するというケースがあります。

この業務を実現するには、顧客向けのインターフェースの開発をはじめ、バックオフィスの顧客情報をリアルタイムにオペレーターへ共有する仕組み、そして全体のワークフローの設計など、多数の部門がデジタルで連携することになります。さらに、サービスの提供による顧客満足度を測定し、そのスコアを業績評価、従業員の評価とも連動させることで、継続的なサービスの改善を実現します。

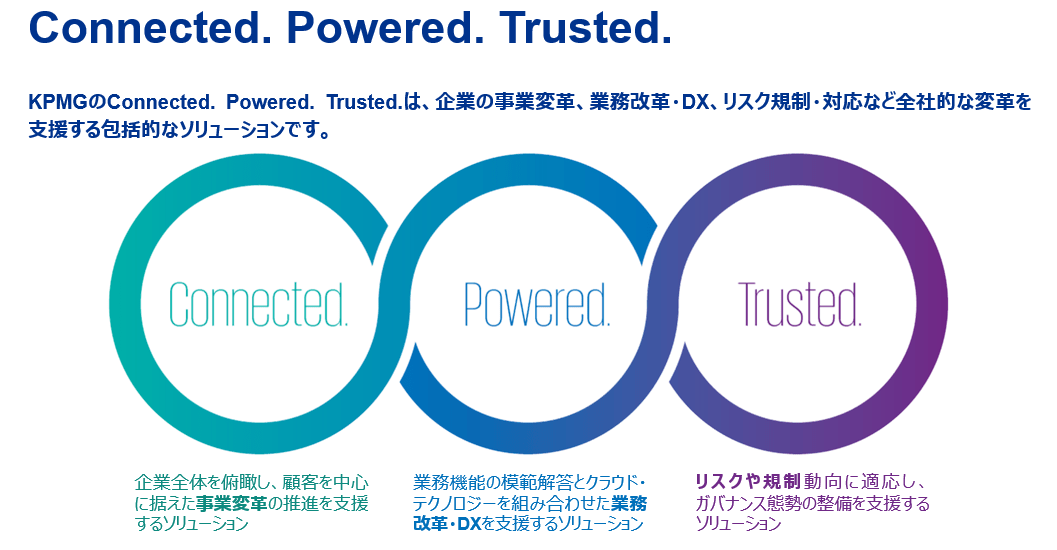

当社ではこのようにデータ連携し、顧客を起点とした全社横断的な事業変革ソリューションを「コネクテッドエンタープライズ」と呼んでいます。このほか、目指すべき業務モデルとテクノロジーを活用した業務改革・DXソリューション「パワードエンタープライズ」や、デジタル時代のリスクや規制に対応するためのソリューション「トラステッドエンタープライズ」があります。これらを、企業が持続的に成長と成功を実現するために重要な3つのビジネスの力として提案しています。

変革を志す企業を後押しするソリューション

――KPMGの提案は、どんな企業から評価されていますか。

宮坂 既存のシステムを更新することだけを目的にする企業からは、正直当社を指名することはないと思います。そうではなくて、従来のITを見直し、変革を実現したいが、どこから手を付ければいいかわからないという企業にとって、当社が提示するTOMとデジタルテクノロジーのソリューションは魅力を感じていただけると思います。

また、当社の全てのソリューションは、リスク・ガバナンス観点の対応が組み込まれています。これも、社内にリスクサービス部門を持つ強みだと思います。同じく、M&A支援や企業外のデータ活用についても、グループ会社に専門組織を持っており、企業のニーズに合わせてチームを組んで支援にあたります。

――KPMGコンサルティングのDX支援における課題は何でしょうか。

宮坂 あえていうならテクノロジー分野のリソースです。まだ人材が不足しています。採用を増やし、育成も強化していますが、これからだと思っています。

また、データガバナンスの観点、新規事業、顧客体験向上など、DXではデータ活用が全ての基礎になります。当社はグループを挙げてデータ活用人材の強化に取り組んでおり、業界別のデータコンシェルジュを擁しているグループ企業「KPMGアドバイザリーライトハウス」とも連携して、データ活用チームを作っていきたいと考えています。

DX支援は、人間で言えばスポーツジムのトレーナーのような存在です。われわれは器具の使い方を教えることはできますが、実際に器具を使うのはお客さまです。この器具をこう使うとどの筋肉がつくのかをアドバイスし、それが継続して出来るよう、ペースメークをするのがわれわれの役目です。お客さまが望む成果のために、最適なデジタルとの向き合い方をガイドできればと思っています。