写真提供:共同通信社

写真提供:共同通信社

「マネジメントの父」ピーター・ドラッカーがこの世を去って20年。今なお、多くの経営者やビジネスパーソンから支持される理由の一つに、社会や組織のマネジメントをテーマとして扱いながら、人としての成長を促す色あせないメッセージを残してきたことがある。自己実現や組織論、ビジネスマインドなど、彼の言葉から見えてくる「働くこと」の本質とは?

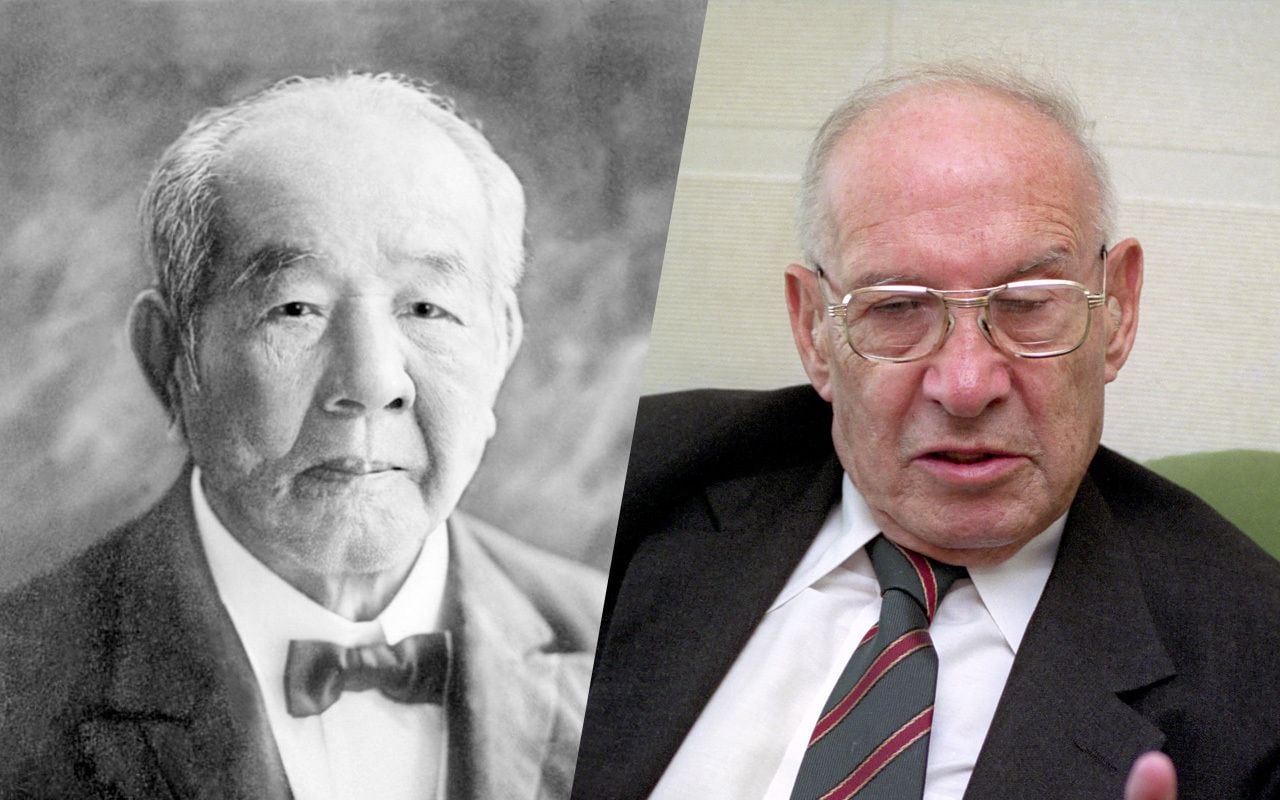

本稿では、『ドラッカーに学ぶ仕事学』(佐藤等著/致知出版社)より内容の一部を抜粋・再編集。ドラッカーが構築したマネジメント論を、彼に多大な影響を与えたとされる渋沢栄一の言葉を手がかりに、改めて読み解く。

ドラッカーも学んだ渋沢栄一の言葉

『ドラッカーに学ぶ仕事学』(致知出版社)

『ドラッカーに学ぶ仕事学』(致知出版社)

■ ドラッカーに影響を与えた、渋沢栄一のマネジメント

人格を変えることをマネジメント教育にすえてはならない――ドラッカーの教えです。

「仕事は人格の延長である」とドラッカーがいうように、成果をあげる能力を高め、仕事を通して人格を磨き、よき人生を送るという道筋を実践することが大切です(成果をあげる能力については、『ドラッカーに学ぶ人間学』26話参照)。

言葉を換えると、人格を高めることは人から教えられることではなく、自ら学び実践することでしか実現できないということです。

ドラッカーの教えの中には、どうやって人格を磨くかについての具体的な記述はありません。

ドラッカーは、マネジメントは独自の文化を活かすことでしか実現しないといいます。

日本には東洋思想を基礎とした人間学という伝統があります。

たとえば、ドラッカーが影響を受けた3人の人物の1人に渋沢栄一翁がいます。日本の資本主義の父と呼ばれる栄一翁は、マネジメントという考え方が誕生する以前から『論語』に基づいた経営を実践していたゆえに、ドラッカーの目にとまったのです。