人間は、コミュニティなしには生きていけない動物である。

人間は、コミュニティなしには生きていけない動物である。NARESH SHRESTHA/Shutterstock.com

「マネジメントの父」ピーター・ドラッカーがこの世を去って20年。今なお、多くの経営者やビジネスパーソンから支持される理由の一つに、社会や組織のマネジメントをテーマとして扱いながら、人としての成長を促す色あせないメッセージを残してきたことがある。自己実現や組織論、ビジネスマインドなど、彼の言葉から見えてくる「働くこと」の本質とは?

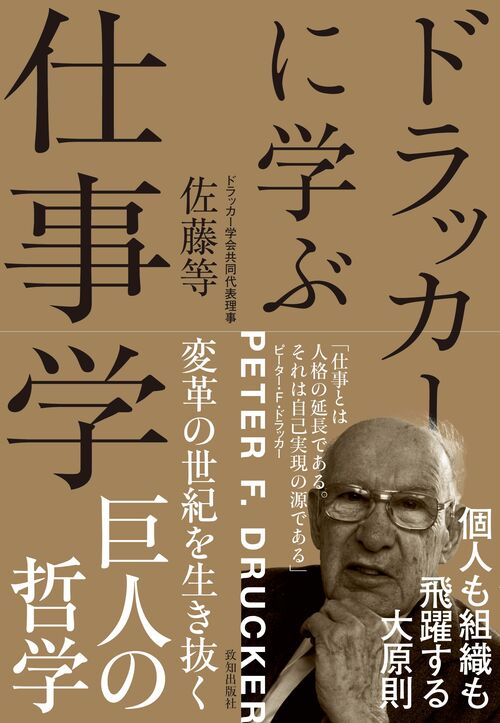

本稿では、『ドラッカーに学ぶ仕事学』(佐藤等著/致知出版社)より内容の一部を抜粋・再編集。自分の“やりたいこと”以上に“役割”を追求することこそが重要だとしたドラッカーの言葉から、社会や組織の中で自己を実現し、幸福を追求する方法を探っていく。

なぜ、優れた経営者ほどドラッカーを学ぶのか

『ドラッカーに学ぶ仕事学』(致知出版社)

『ドラッカーに学ぶ仕事学』(致知出版社)

■「いい会社」は「いい社会」を実現する道具である

「貴方は社会人ですか」と問われたらどのように答えるでしょうか。

多くの人が「社会とは何か」を知らずに「社会人」という言葉を使っています。これにはドラッカーも苦労しました。

「社会を定義することは、生命を定義するのと同じように難しい。(中略)われわれは、生命が何であるかを知らなくとも、生命あるものが生命を失い死体となるときを知ることはできる。(中略)同じようにわれわれは、社会を定義することはできなくとも、その機能の面から社会を理解することができる」(『産業人の未来』)

「機能する社会」の実現は、ドラッカーが生涯追い求めた最大のテーマでした。マネジメントは、そのための方法にすぎません。

つまり、ドラッカーが求めたものは、「いい社会」の実現であり、「いい会社・組織」はその手段にすぎないということです。それゆえドラッカーは、組織は社会の道具であると位置づけます。

日本におけるドラッカーの分身と言われた上田惇生先生は、彼が取り組んだ命題は「人間の幸せとは何か」であるといいます。