写真提供:©Sebastian Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ

写真提供:©Sebastian Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ

時価総額約15兆円、企業価値創出力No.1と、名実ともに国内企業のトップランナーに成長したユニクロ。その強力な経営スタイルは、創業者・柳井正氏のカリスマ性によるところが大きいと思われがちだが、実際にはそうしたトップダウンとは真逆のところにこそ、ユニクロが持つ最大の強みがある。本連載では『ユニクロの仕組み化』(宇佐美潤祐著/SBクリエイティブ)から、内容の一部を抜粋・再編集。ユニクロを展開するファーストリテイリングの元執行役員である著者が、「仕組み化が9割」という同社の経営戦略をひもといていく。

今回は、ユニクロの圧倒的な成長を実現させている「週次PDCA」の取り組みを紹介。全社規模で徹底的に高速PDCAサイクルを回す同社の仕組みについて見ていく。

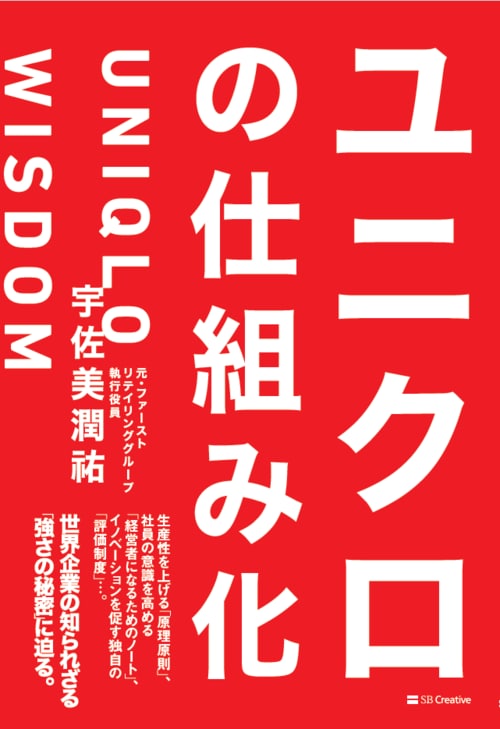

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

■ 現状維持をよしとしない

繰り返し述べている通り、ユニクロは現状維持をよしとしない「CHANGE OR DIE」の会社です。現状にとどまるくらいならば、失敗してもいいからチャレンジしろと推奨する風土があります。

チャレンジすることで場数を踏めば、失敗したとしても、結果的には成長につながります。これまでの延長でのわずかな増益よりは、大きな挑戦での失敗による学びの価値を重んじます。

挑戦し続けさえすれば誰でも成長できます。

とはいえ、自律的なチャレンジが難しいのは、これまで何度かお伝えしてきた通りです。「チャレンジしましょう」と言ったところで、チャレンジできる人は言われないでもしています。

重要なのは、言われるだけではなかなか踏み出せない人をチャレンジさせる「仕組み」です。組織として判断と実行を社員に迫る多くの「仕組み」をつくらなければいけません。

ユニクロで成長を促す象徴的な取り組みが「週次PDCA」です。どんなに遅くても週単位で、どのような部門や店舗でもPDCAサイクルを回しています。