写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

時価総額約15兆円、企業価値創出力No.1と、名実ともに国内企業のトップランナーに成長したユニクロ。その強力な経営スタイルは、創業者・柳井正氏のカリスマ性によるところが大きいと思われがちだが、実際にはそうしたトップダウンとは真逆のところにこそ、ユニクロが持つ最大の強みがある。本連載では『ユニクロの仕組み化』(宇佐美潤祐著/SBクリエイティブ)から、内容の一部を抜粋・再編集。ユニクロを展開するファーストリテイリングの元執行役員である著者が、「仕組み化が9割」という同社の経営戦略をひもといていく。

今回は、ユニクロの評価制度に注目する。好調分野をそのまま伸ばしても評価されない同社の仕組みは、店舗運営にどのような効果を生んでいるのだろうか。

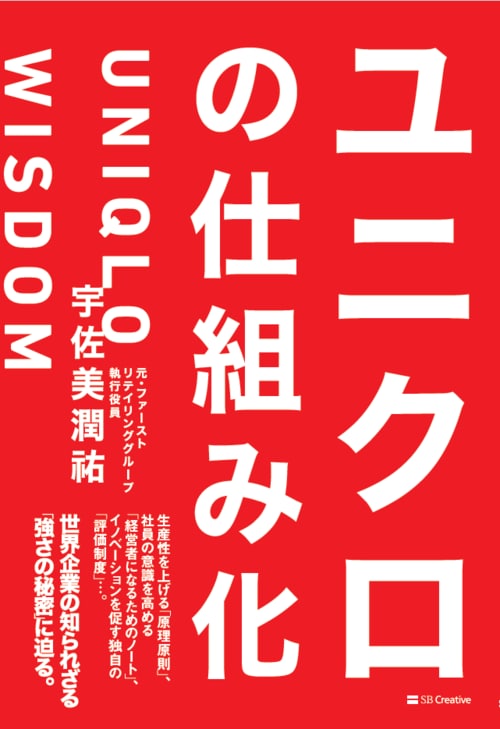

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

■ 評価に占める育成の比率が高い

イノベーションを促す仕組みとして欠かせないのが評価制度です。「イノベーションが大切だ」「変革しなければ意味がない」「目標を高く持て」と言ったところで、企業側が働く人の取り組む姿勢をうまく評価してあげなければモチベーションは持続しません。

ユニクロの評価制度そのものは珍しいものではありません。「MBO(マネジメント・バイ・オブジェクティブ)」と呼ばれる目標管理制度と「コンピテンシー評価」を組み合わせた形です。

MBOは前期の結果から次期の目標を定め、上司がそれを評価する仕組みです。成果主義のひとつの手法として、多くの日本企業でも取り入れられています。コンピンテンシー評価は全社員に共通する仕事に求められる能力をいくつかの項目に分け、それぞれを絶対評価します。求められるコンピテンシーのレベルは資格ごとに決めています。

ここではユニクロのMBOについてお伝えします。MBOを根づかせるには、「何を目標とするのか」「成果をどう測るのか」が大きな課題になりますが、ユニクロはユニークな仕組みをつくっています。

ユニクロのMBOは大きく分けて2つから構成されます。業績面と人材育成面です。人材育成の比重がかなり大きいのが特長です。