写真提供:共同通信社

写真提供:共同通信社

時価総額約15兆円、企業価値創出力No.1と、名実ともに国内企業のトップランナーに成長したユニクロ。その強力な経営スタイルは、創業者・柳井正氏のカリスマ性によるところが大きいと思われがちだが、実際にはそうしたトップダウンとは真逆のところにこそ、ユニクロが持つ最大の強みがある。本連載では『ユニクロの仕組み化』(宇佐美潤祐著/SBクリエイティブ)から、内容の一部を抜粋・再編集。ユニクロを展開するファーストリテイリングの元執行役員である著者が、「仕組み化が9割」という同社の経営戦略をひもといていく。

今回は、ユニクロが創業当時から意識している「3倍の法則」について紹介。既存の延長では到達できない目標を掲げることが、組織にもたらす変革とは。

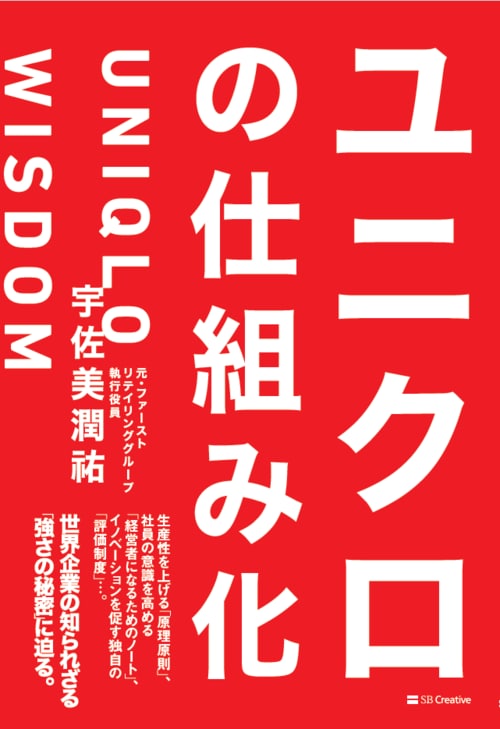

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

『ユニクロの仕組み化』(SBクリエイティブ)

■「常識では考えられない高さ」を設定する

ユニクロには「3倍の法則」といわれているものがあります。これは、ユニクロでイノベーションを起こす原動力になっている考え方です。「経営者になるためのノート」には、経営者には4つの力が必要であると書いてありました。「変革する力」「儲ける力」「チームを作る力」「理想を追求する力」の4つです。

それぞれ7項目に因数分解できることはお伝えしましたが、「変革する力」の最初の項目が「目標を高く持つ」です。

「目標を高く持つなんて当たり前ですよね」と指摘されそうですが、みなさんの「高い」とユニクロの「高い」は基準が違います。少し背伸びすれば届くくらいの目標ではないからです。「非常識と思えるほどの高い目標」を掲げなければいけません。

柳井さんはよく「大ぼら吹きになってください」と言っていました。常識で考えたらまともとは思えないくらいの高さが、イノベーションをもたらすために必要なレベルになるからです。

では、常識で考えたらまともとは思えないくらいの高さとは、どのくらいの高さでしょうか。