味の素、ハウス食品グループ本社、カゴメ、日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループの出資により、2019年に共同物流会社F-LINEが発足した

味の素、ハウス食品グループ本社、カゴメ、日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループの出資により、2019年に共同物流会社F-LINEが発足した写真提供:NNA/日刊工業新聞/共同通信イメージズ

企業経営において、自社ビジネスの方向性が世界の潮流と一致していることは、価値創出に欠かせない前提と言える。とりわけ経営者は、こうした潮目を読む「感度」を貪欲に上げていく必要がある。本連載では『BCGが読む経営の論点2025』(ボストン コンサルティング グループ編/日経BP)から、内容の一部を抜粋・再編集。世界有数の戦略系コンサルティングファーム「ボストン コンサルティング グループ(BCG)」のコンサルタントが提示する、2025年に重要となる10のマネジメント上の論点のうち「自動車」「物流」「アクティビスト」の3つのキーワードを軸に考察していく。

前回に続き、第4回も「物流」(Chapter6:北川寛樹・豊島一清著)における課題をクローズアップする。物流問題を解決するため、経営者に求められる2つの視点について考えていく他、近年目立ち始めた企業間連携による物流モデルの事例も紹介する。

日本企業は2025年に何をすべきか

『BCGが読む経営の論点2025』(日経BP)

『BCGが読む経営の論点2025』(日経BP)

物流の2024年問題を経た2025年、日本企業は物流を経営アジェンダとしてとらえるべきだ。

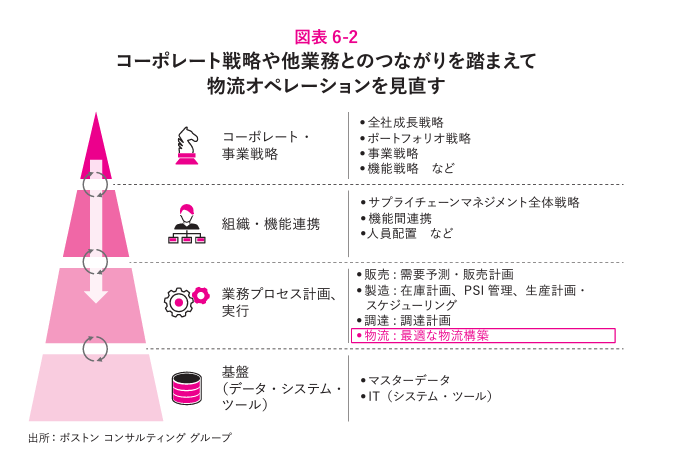

そのために必要な取り組みとして、まずはコーポレート戦略を出発点とし、事業戦略を確認してから、物流オペレーションを見直すというステップを踏む必要がある(図表6-2)。

もし、いきなり各事業部門で物流オペレーションを見直そうとすると、どの業務を自動化するか、それによってどの程度の効果が得られるか、予算はいくらかといった小さな視点でしか議論が進まない。

しかし、たとえば化学品メーカーの場合、現在は石油由来製品が事業の大きな割合を占めていたとしても、近い将来、その比率は大きく減っていく可能性が高い。そうであればコーポレート視点に立ち、今後はこの分野の物流に大規模な投資をすべきではないという判断もあるだろう。また、コーポレート戦略を念頭に置くことで、従来は事業ごとに確保してきた物流のアセットを共有できる可能性なども見いだせるはずだ。