写真はイメージです(写真AC)

写真はイメージです(写真AC)

連載「ポストコロナのIT・未来予想図」の第3回。ハンコ文化や紙洪水の見直しは、多様な働き方の推進だけでなく、対面で会える貴重な機会の有効活用にもつながる。そのために何をすべきか、法律家でもある元日銀局長・山岡浩巳氏が解説する。

今回は、デジタル化を進める上で最近話題になることが多い「紙とハンコ」、とりわけハンコの問題について考えてみたいと思います。

第1回と第2回でみてきたエストニアでは、マニュアル事務は原則として全てデジタル化し、手作業を極力残さない方針が貫かれていました。かつての「人類を月に送る」アポロ計画などとは異なり、行政のデジタル化には超先端技術が必要というわけではありません。結局、デジタル化の成否を分ける要素としては、「各国のデジタル技術水準」などよりも、「マニュアル事務をどの程度整理できるか」といった、技術以外の部分が大きいのです。

この点では、日本のような先進国は不利で、新興国や途上国の方が有利な面があります。もともとマニュアル事務が未整備の国ほど、ためらいなくデジタル化に向かえます。一方、既にマニュアル事務が整備されている国ほど、マニュアル事務合理化への人々の反対が起こりやすいですし、そうしたマニュアル事務を前提とする産業が既にたくさん存在していることになり、調整が大変になりがちです。

このような構造により、デジタル化は、新興国や途上国の経済には飛躍(リープフロッグ)の機会を与える一方、先進国にとってはボーっとしていると経済的なプレゼンスを失いかねないリスクがあると言えます。であれば、日本にとって、「紙やハンコ」の問題にどう取り組むかはきわめて重要です。ペーパーワークやハンコ事務に多大なコストがかかり続けていると、日本企業にとってはコスト増の要因となり、国際競争力を削ぐことになります。また、海外の企業も、ビジネスコストやコンプライアンスコストが高い日本への進出や投資には躊躇せざるを得なくなります。

さらに、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)により、リモートワークなど働き方の多様化が促される中、ペーパーワークやハンコ押印のための出社は、感染リスクを高めるだけでなく、働き方の多様化を実現する上での大きな制約になっています。

また、COVID-19は、人間同士がリアルに会うことで得られる情報や体験、偶然の出会い(セレンディピティ)などの貴重さを再認識させるものでもありました。しかし、そうしたせっかくの機会を紙やハンコとの格闘に費やしているのは、もったいない話です。

ハンコの法的根拠は?

ビートたけしさんは、「離婚体操」というネタの中で、「ハンコ、ポン! シャチハタ、ダメ!」と歌っています。しかし、よくよく考えると、どこでも購入でき、本人写真とも紐付けられていない認印に、IDの役割は期待できません。本人確認はパスポートや運転免許証などの写真付きIDで別途行われるわけですので、むしろ「そもそもなぜハンコが要るのか」、「認印は良いのにシャチハタはなぜダメなのか」のほうが謎といえます。

より広く、取引や契約を考えても、欧州大陸法を継受した日本法では、意思の合致があれば契約が成立し、ハンコは求められません。私は以前、紙やハンコの法律上の根拠がどの程度あるのかを学者の方々と調べたことがありますが、とりわけ「ハンコ」を明示的に要求している法律は、じつはかなり少ないのです。

「紙」については、法律上の記述が散見されます。例えば、民法550条の「贈与」(書面の有無により解除を行えるかどうかが変わる)、民法467条2項の「確定日付のある証書」、2005年に新設された書面による保証契約などです。しかし、例えば「確定日付のある証書」については、電子的な情報に電子署名をすることで、この条件が満たせるようになっています(民法施行法第5条第1項及び第2項)。また、「書面による保証契約」については、電子的方式も認められています。

有価証券は、もともとは紙であることが前提でした(だからこそ、「持参人払い」や「呈示」といった言葉が使われています)。しかし、金融取引の高速化にともない、実務レベルではかなり昔からデジタル化が進んでいますし、近年では有価証券のデジタル化を前提とする法整備も行われました。

「ハンコ」については、法律上の記述はさらに少なく、民法にはハンコに関する記述はありません。他の法律を細かく見ていくと、民事訴訟法228条4項、商法369条3項(取締役会議事録)、刑法159条(有印私文書偽造)などがありますが、2001年に成立した「電子署名法」などにより、「法的に絶対にハンコがなければいけない」という取引は、今ではほとんど無いはずです。

ではなぜハンコ文化?

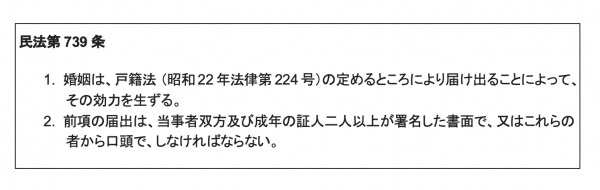

このように、「ハンコ」の根拠はじつははっきりせず、従来からの習慣がそのまま続いているものが多いのです。例えば、民法739条の「婚姻の届出」では、婚姻届について「当事者双方及び成年の証人2以上が署名した書面で」と記されているだけです。

一方で法務省のホームページには、「婚姻届書には,成年の証人2名の署名押印が必要です」と書かれています(離婚届も同様)。

法務省ウェブサイトより

法務省ウェブサイトより

このように書かれると、日本中の自治体は「右に倣え」になりがちでしょう。もっとも、自治体の中には、「押印の習慣のない国の人は署名のみです」と説明しているところもあります。これはまさに、ハンコが法律上の要請ではなく、ハンコがなくても婚姻が有効に成立することを示しています。

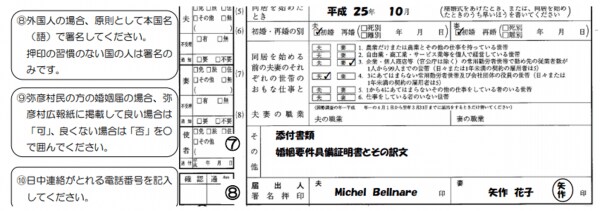

弥彦村ウェブサイトより

弥彦村ウェブサイトより

ここで「押印の習慣のない国の人」とありますが、今や、世界で「押印の習慣」のある主要国は日本くらいでしょう。私はかつて米国とフランスで働きましたが、いずれの国でも職場や役所でハンコを押した経験はありません(そもそも日本語の名前のハンコしか持っていませんし)。ハンコを日本にもたらした中国でも、今や、人々が日常生活でハンコを押す習慣はありません。

「では、日本でなぜハンコが必要?」という問いに対しては、「重要な決定に際し慎重な判断を促すため」といった、法律論や本人確認とは離れた説明が行われることが多いように思います。しかし、例えば婚姻届や離婚届なら、わざわざ役所に足を運んで届けを出すことで既に慎重な判断は促されているはずで、それにさらに三文判を押すよう要求することに何か意味があるとは言い難いでしょう。

「ハンコ文化」の見直しのために

私はハンコの美術的・文化的意義を否定するものではありません。しかし、人々の生活をより便利で豊かにしていく上でハンコの要請が障害になるのであれば、それは見直すべきでしょう。馬車やガス灯と同様に、かつてはハンコも「テクノロジー」の一つでした。しかし、時代が変わるとともに逆に生活改善の障害となるようなら、それはハンコ自身も望んでいないように思えます。

それでは、日本のハンコ文化を見直すためには何が必要なのでしょうか? 3つほど、挙げておきたいと思います。

まず、既にみたようにハンコをどうしても必要とする法律というものはほとんどないのですから、当局側が、「法律の規定がないのに慣行や惰性でハンコを要求し続けている事例はないか」を、不断にチェックしていくことが有益でしょう。

民間の側の、企業や人々がハンコの慣習を自主的に見直せる環境作りも大事です。とりわけ、「よそが動かないのに自分だけでは動きにくい」という付和雷同型カルチャーの強い日本では、①経済団体などが音頭を取り、複数の主体が同時に見直しを進められるようにすること、②ハンコ文化を積極的に見直す企業などを、「従業員のライフスタイル改善に取り組んでいる」など、世論が前向きに評価してあげること、などが重要だと思います。

第三に、デジタル技術の活用も必要です。日本ではハンコは「何となくのID代わり」として使われていますが、ハンコの英訳は“seal”であり、英米法上の「捺印証書(Sealed Deed)」が「封蝋(wax seal)」に由来することが示すように、ハンコの本来の趣旨は「ID」ではなく、「改ざん防止」にあります。すなわち、契約や文書の内容を確定させ、改ざんができないようにする「鍵」の役割です。したがって、そうした改ざん防止などの機能を果たせるデジタル技術などの活用を進め、取引の安全を確保していく工夫も大事になります。

私は、数十年前に高校卒業記念として母校から貰ったハンコを今でも大切に持っており、社会人になった当初は、休暇届などにそのハンコを押していました。その後、勤務管理はシステム化され、ハンコは不要になりましたが、だからといって、私にとってそのハンコの価値が低下したわけではありません。ハンコを仕事などで敢えて強制しなくても、それぞれの人々のライフスタイルの改善とハンコへの愛着は、しっかりと両立できるものだと思います。

◎山岡 浩巳(やまおか・ひろみ)

フューチャー株式会社取締役/フューチャー経済・金融研究所長

1986年東京大学法学部卒。1990年カリフォルニア大学バークレー校法律学大学院卒(LL.M)。米国ニューヨーク州弁護士。

国際通貨基金日本理事代理(2007年)、バーゼル銀行監督委員会委員(2012年)、日本銀行金融市場局長(2013年)、同・決済機構局長(2015年)などを経て現職。この間、国際決済銀行・市場委員会委員、同・決済市場インフラ委員会委員、東京都・国際金融都市東京のあり方懇談会委員、同「Society5.0」社会実装モデルのあり方検討会委員などを歴任。主要著書は「国際金融都市・東京」(小池百合子氏らと共著)、「情報技術革新・データ革命と中央銀行デジタル通貨」(柳川範之氏と共著)、「金融の未来」、「デジタル化する世界と金融」(中曽宏氏らと共著)など。

◎本稿は、「ヒューモニー」ウェブサイトに掲載された記事を転載したものです。