日本企業が失ったハイリスク経営

肉食系オーナー経営者、現代自動車会長に見るリーダーシップ

2011.4.8(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

本日の新着

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

アジア バックナンバー

デジタル化が加速する韓国に息づく陰暦、超高速デジタル社会と月のリズムが共存する韓国に改めて感じる魅力

立花 志音

【中韓首脳会談】自撮りやパンダ貸与が話題だが…習近平に「こちら側につけ」と迫られた李在明、望んでいた成果は

李 正宣

「シンガポールウォッシング」の中国AI企業マナスをMetaが買収、米中対立かいくぐるしたたかな小国の国家戦略

蛯谷 敏

李在明大統領の中国「国賓訪問」で急速に関係改善する中韓関係、「抗日の歴史」共有を強調し「日米韓」分断が狙いか

李 正宣

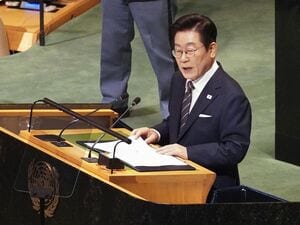

窮地で「反米」に活路求めだした李在明の危険な賭け、国連総会でトランプをあてこすり、トランプ主催の晩餐会も欠席

李 正宣

急速に反米化する韓国、ジョージア州での技術者連行への反発に加え「日本より好条件」と絶賛された関税交渉も暗礁に

李 正宣