画像:Japan Innovation Review編集部

画像:Japan Innovation Review編集部

経営変革の切り札とされるDX。多くの日本企業が推進に取り組むが、「デジタル化」や「カイゼン」にとどまるケースが少なくない。本連載では、『まやかしDXとの決別! 生成AI時代を勝ち抜く真のデジタル事業変革』(横山浩実著/日本経済新聞出版)から内容の一部を抜粋、再編集。DXを真の事業変革につなげる要諦を考察する。

今回は、DXを進める上で経営層・現場リーダーに求められるリーダーシップの在り方と、獲得すべき「4つの能力」について解説する。

『まやかしDXとの決別!』(日本経済新聞出版)

『まやかしDXとの決別!』(日本経済新聞出版)

■「予測型リーダーシップ」と「適応型リーダーシップ」

様々なタイプの従業員が働く組織で、共通の目標やビジョンを達成するために、経営層や現場リーダーはリーダーシップをもって組織を牽引することが必要であることは言うまでもない。

これからのDXは経営変革の手段とすべきであり、アジャイル型(第3章参照)で進めるほうが(ウォーターフォール型よりも)柔軟にプロジェクトを進めることができるだろう。

「計画を守ることばかりを考えていてはダメだ」という発想で、経営層・現場リーダーは、予測型リーダーシップではなく、適応型リーダーシップで進めるべきと考える人もいるだろう。

また、イノベーティブなことは予測できないので、予測型リーダーシップで進めることは難しいと考える人もいる。さらには、権限と責任を経営層と現場リーダーで分け合い共創する以上、ピラミッド型の統制にはならず、適応型リーダーシップであるべきという意見もあるだろう。

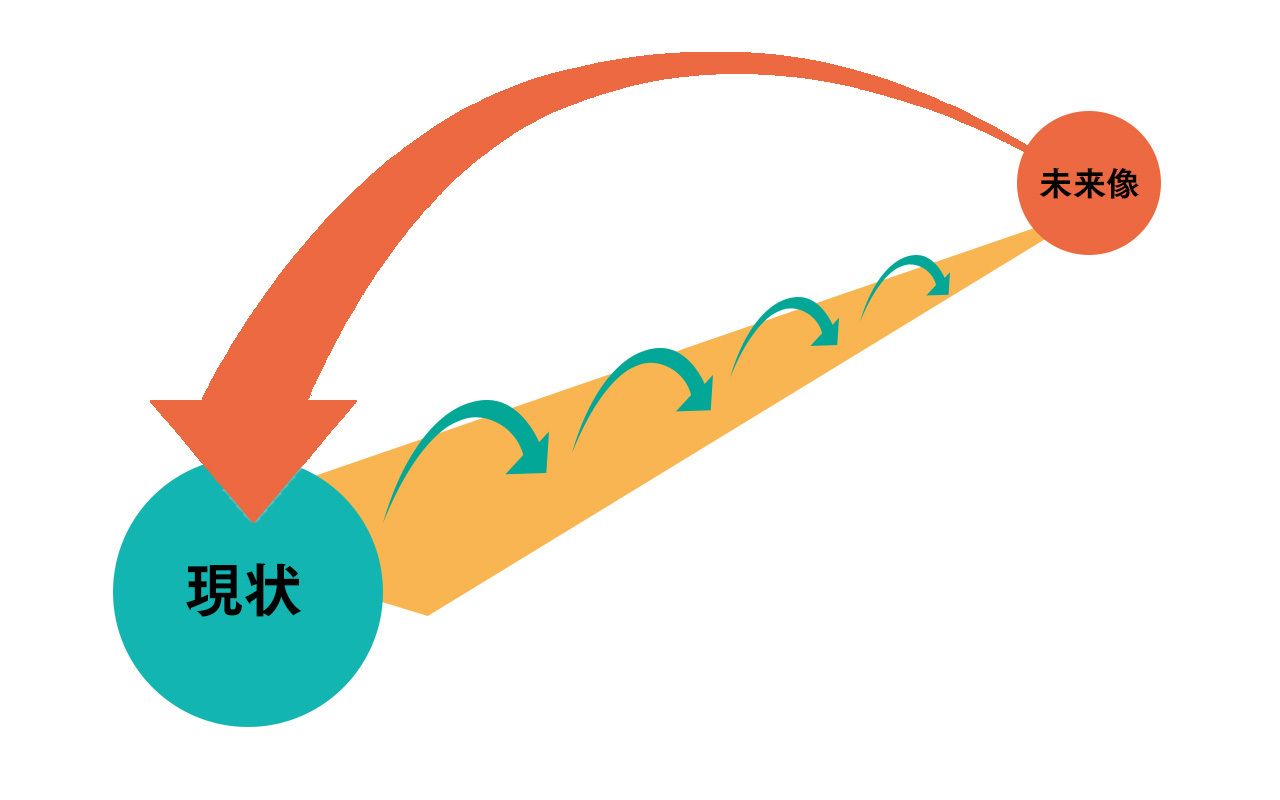

これらの発想はいずれも誤りではないが、漏れ落ちている視点が二つある。一つは、DXは現在のカイゼンの延長線上では実現しない非連続なゴールを意識し、バックキャストでそのギャップを埋める活動がメインであるため、ゴールに対しどのようなギャップになっているかを常に「予測」し、現在取り組んでいることの妥当性を検証することが前提になるということ。