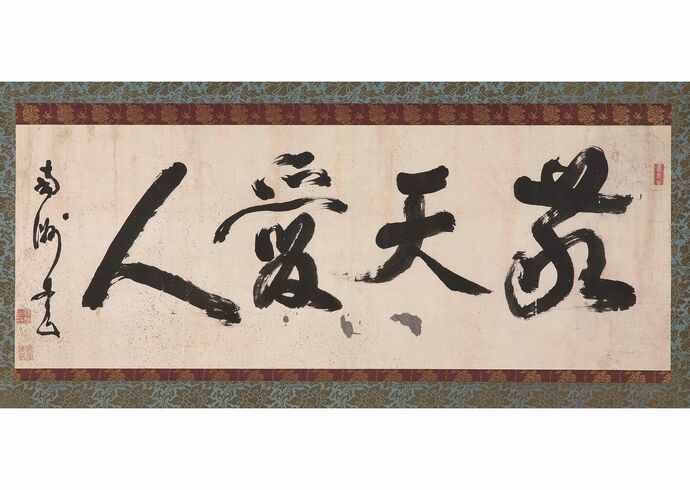

創業間もない頃の稲盛和夫(写真提供:京セラ)

創業間もない頃の稲盛和夫(写真提供:京セラ)

20代で京セラを創業、50代で第二電電企画(現KDDI)を設立して通信自由化へ挑戦し、80歳を目前に日本航空の再生に挑んだ稲盛和夫氏。いくつもの企業を劇的に成長・変革し続けてきたイメージのある稲盛氏だが、京セラで長らく稲盛氏のスタッフを務めた鹿児島大学稲盛アカデミー特任教授の粕谷昌志氏は、「大変革」を必要としないことこそが稲盛経営の真髄だという。本連載では粕谷氏が、京セラの転機となる数々のエピソードとともに稲盛流の「経営」と「変革」について解説する。

第3回は、「高邁な経営哲学」と「精緻な経営手法」の両輪で京セラを成長・発展させた稲盛和夫の「二刀流の経営」のルーツをたどる。

経営哲学「京セラフィロソフィ」の確立

稲盛和夫は、希有な「二刀流」経営者と言っていい。「二刀流」とは、高度な経営哲学と精緻な経営手法をともに自ら確立したという意味である。

日本の近代経営史をたどっても、そのような経営者は類を見ない。渋沢栄一は「論語と算盤」を説いたが、それは、精神の営みと経済活動の両立ということであって、経営手法は問うていない。松下幸之助は水道哲学はじめ経営における高邁な精神を説き、同時に松下経理大学とも評される会計システムを社内に構築したが、それは主に側近だった高橋荒太郎の尽力による。本田宗一郎も、経営管理面は副社長の藤沢武夫に委ねていた。

経営において、哲学と管理手法を自ら創出し、高度に発展させ、有効に機能させていくことは至難であり、経営における「変革」と呼べるのではないか。稲盛は、京セラ創業間もない頃にその両立を果たしている。青年経営者が、いかにして「変革」を成し遂げたのか。

第1回で簡単に触れたが、改めて稲盛の経営哲学の誕生について詳述したい。1959年4月、稲盛は十分な経営経験や経営知識を持たず、京セラを創業することになった。操業開始とともに、27人の従業員から、また取引先などから、あらゆる局面において、経営判断を求められた。できたばかりの脆弱な企業だけに、判断を誤れば、たちどころに会社は傾き、従業員を路頭に迷わせてしまう。

当時27歳の稲盛は、経営における判断基準を求めた。しかし、自ら持ち合わせていたものは、両親や学校の先生から教わり、また生まれながらに身に付けていた、基本的な倫理観や行動指針しかなかった。

それは、「人間として何が正しいか」と自らに問い、正しいと考えることを正しいままに貫いていくことであった。

いかにも青臭く感じられるが、自らの人生行路を模索しつつ経営者という地位に就いていた、青年経営者稲盛の心境をうかがうことができる。そんな人間という存在の在り方や生き方と正対した判断基準から、京セラという企業の精神的骨格が育まれていった。

「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念も、創業3年目の従業員の反乱を受け、企業の存在意義を「人間として何が正しいのか」と問い直すという、青年経営者の真摯な姿勢から生まれたものである。

また後に「京セラフィロソフィ」と呼ばれる企業哲学も同様である。「人間として正しいこと」を追求する生き方には、ひとりの人間として立派に生きるという意が含まれている。豊かな人生を送るためには、未来に夢を描き、日々情熱を燃やし生きることが求められる。

たった一度の人生だからこそ、壮大な夢を描き、高い目標を立て、誰にも負けない努力でその実現に努めていかなければならない。そのような肯定的かつ積極的な思考や行動を求める考え方が、社員また組織に浸透し、一人一人の社員をモチベートするとともに組織を活性化し、さらには企業固有の文化となっていったのである。

創業間もない頃の稲盛和夫

創業間もない頃の稲盛和夫