荏原製作所 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部(DE&I)部長 人材戦略部 CIO Office 情報通信統括部の入江哲子氏(撮影:宮崎訓幸)

荏原製作所 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部(DE&I)部長 人材戦略部 CIO Office 情報通信統括部の入江哲子氏(撮影:宮崎訓幸)

産業機械メーカーの荏原製作所では、「人的側面」に着目して組織を改革する「チェンジマネジメント」の手法を駆使し、企業変革を進めている。その中心人物の一人が、日本HP、花王、ソニーグループで人事/DX業務に携わり、2022年に荏原製作所に入社した入江哲子氏だ。チェンジマネジメントの本質とは何か、そしてこの手法を活用する際のポイントとは。入江氏に話を聞いた。

スタートは「なぜ」を理解すること

――日本ではまだ馴染みが薄いですが、改めて「チェンジマネジメント」とは何でしょうか。

入江 哲子/荏原製作所 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部(DE&I)部長 人材戦略部 CIO Office 情報通信統括部

入江 哲子/荏原製作所 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部(DE&I)部長 人材戦略部 CIO Office 情報通信統括部日本HP、花王、ソニーグループで、国内外を通じて、主に人事を軸にした領域に従事。特にERP導入に関する教育体系の構築、E&C(Education&Communication)推進、グローバル展開、グローバルリーダー育成、DX推進などを専門としてきた。2022年に荏原製作所入社。現在はダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部の部長と兼任し、グローバルのERP導入でのチェンジマネジメント、その他の領域を含めた支援などにも携わっている。

入江哲子氏(以下敬称略) 組織の成功や成果を導くための変革を個人がうまく受け入れられるように、環境を整備して、個人をサポートし続けるための体系的なアプローチです。

具体的に説明しますと、例えば社内でプロジェクトを進める際、プロジェクトをマネジメントする「技術的側面」と、いわゆる人、組織や社員の意識を変革する「人的側面」の2つの側面があります。チェンジマネジメントとは、このうちの「人的側面」に対する支援やアプローチのことを指します。

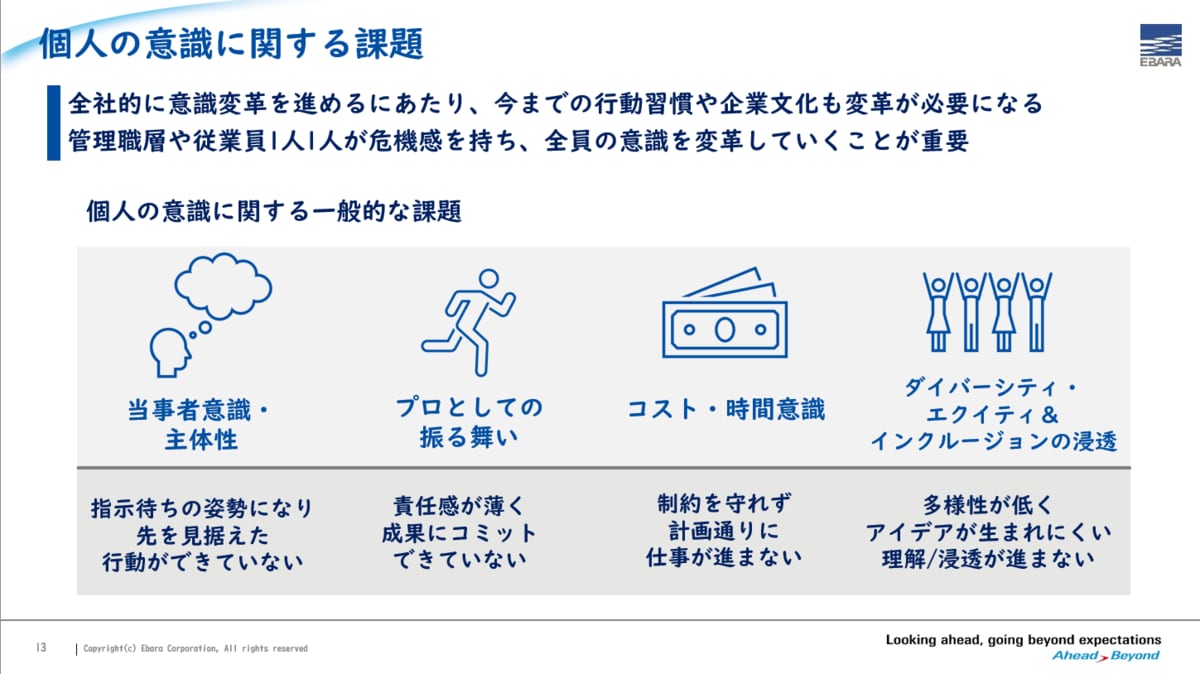

私どもは、ERP(Enterprise Resource Planning)システム導入プロジェクトをグローバルに展開する際に、チェンジマネジメントの手法を取り入れました。こうした個々のプロジェクトもそうですが、企業変革を実現するためには、個人一人一人が強い危機感を持って意識を変革することが必要になってきます。

しかし、経営層が目指している姿と実際の現場での受け止められ方には、時に大きな差が生まれることがあります。特に現場では、「今の仕事のやり方を変える必要はない」「そのような考えは理解できない」「忙しくて取り組みができない」「仕事が増える」といった、変革にネガティブな反応も起こり得ます。

出所:荏原製作所「ワークスタイル改革フォーラム 荏原製作所のチェンジマネジメントによる自分ごと化への意識改革とDE&Iに向けた取り組み」

出所:荏原製作所「ワークスタイル改革フォーラム 荏原製作所のチェンジマネジメントによる自分ごと化への意識改革とDE&Iに向けた取り組み」拡大画像表示

そのような場合でも、個人個人と「なぜ」から始まる丁寧なコミュニケーションを取り続け、少しずつ変革の目的を理解してもらうことが重要だと考えています。

――従業員一人一人が当事者意識を持つためには、まず「なぜ」を理解することが大切だと。

入江 はい、その通りです。当社は、アメリカを拠点とする世界最大級のチェンジマネジメント研究機関Prosci(プロサイ)が提唱している「ADKAR(アドカー)」というフレームワークを取り入れています。ADKARではまず、一人一人、もしくは組織が今どのような段階にあるのかを分析して、それから個々の段階に応じたサポートをしていきます。その初期段階が「Awareness(認知)」、つまり「なぜ変化が必要なのかを理解すること」です。理由をしっかりと理解することで、次のステップを自ら考えることができるようにするのがポイントです。