芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏(撮影:宮崎訓幸)

芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏(撮影:宮崎訓幸)

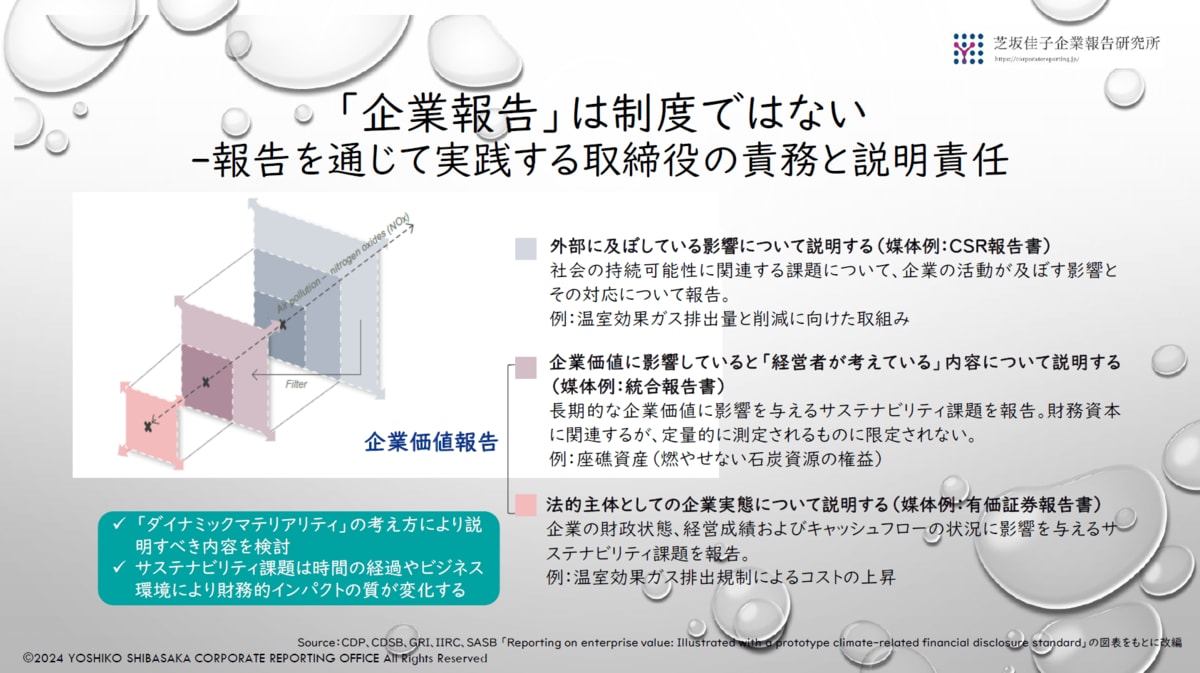

企業価値の源泉が有形資産から無形資産にシフトし、見えざる財についての情報開示の要請が強まっている。その中で、企業は自社の価値や独自性を的確に捉え、目指す姿を描き、それらを世界のステークホルダーに伝えるために、今何をすべきか。

中長期的な企業価値の向上をテーマに、企業報告に関わる調査研究や提言を25年以上行ってきた芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏に聞いた。前編、後編の2回にわたってお届けする。

情報開示はゴールではなく手段、自社の提供価値と結びつけて考えるべき

──投資家からの企業に対する情報開示への要請が強まり、統合報告書やサステナビリティ報告書など、従来の財務情報だけにとどまらない開示に力を入れる企業が増えています。日本企業の情報開示の課題をどう捉えていますか?

芝坂 佳子/芝坂佳子企業報告研究所代表

芝坂 佳子/芝坂佳子企業報告研究所代表東京エレクトロンを経てアーサーアンダーセン(現あずさ監査法人)に入所、2023年6月退職。1995年頃より、組織におけるインタンジブルズの活用等への取り組みに関わり、グローバルおよび日本の関連プロジェクトのリーダーとして活動し、さまざまな官民の国際プロジェクトにも参画してきた。現在も、サステナブルな社会と長期的な企業価値の実現にむけた企業経営上の課題、特に企業報告に関わる調査研究、提言等を行っている。

芝坂佳子氏(以下、敬称略) 日本の企業は国際的な制度や法規制をしっかり遵守しようという傾向が強く、情報開示についてもきちんと対応しています。しかし、本質を理解しないまま、開示自体が目的化してしまっている。そこに大きな課題があると考えています。

近年、企業価値の源泉は有形資産から無形資産にシフトしています。投資家が開示を求めているのも、従来の財務情報だけではその企業の価値を正しく判断できなくなっているからです。

ですから企業にとってまずなすべきことは、自社独自の提供価値や競争優位性がどこにあるのかを明確化すること。その上で、投資家をはじめとするステークホルダーに伝えるには、どの要素をどのように開示するのがいいのかを考えていくべきです。おのずと開示の仕方にも、その企業の特徴や独自性が反映されるはずです。

欧州の企業が、気候変動に関する情報開示などに先進的に取り組んでいるのも、社会課題解決に取り組むことが自分たちの競争優位性であり成長戦略であるという共通認識があるから。「自分たちの強みだから」開示する欧州企業と、「ルールだから」開示する日本企業。「Why?」の深さがまったく違いますから、情報開示に対する力の入れようが違ってくるのも当然です。

もちろん日本企業にも優れた点はたくさんあります。例えば、気候変動に関する情報開示を推進しているTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に賛同している企業数は、日本企業が世界で最も多い。社会課題に対する感度や責任意識は強いのだと思います。また、創業100年を超える長寿企業が最も多いのも日本ですから、それだけ物事を長期的な視点で捉えて、世の中に長く価値を提供していこうと頑張ってきた企業がたくさんあるということでしょう。

ただ残念ながら、今までは“村社会の100年企業”でした。これからは“グローバルマーケットにおける100年企業”を目指す必要がありますし、そのためには企業価値の捉え方も伝え方も、グローバル基準に変えていくことが大切だと思います。