YouraPechkin – stock.adobe.com

YouraPechkin – stock.adobe.com

地政学リスクの高まりとともに、企業は経済安全保障上の脅威への対応を迫られるようになった。サプライチェーンの不安定要素やリスクも増加しており、サプライチェーン強靭化の施策も求められている。国連や外務省などを経て、現在は外交・安全保障政策、経済安全保障、制裁、国際紛争などを専門に活躍する国際文化会館地経学研究所の主任研究員、相良祥之氏が、企業の経済安全保障とサプライチェーンマネジメントの課題、対応方法などについて語った。

地経学リスクとしての「米中対立」

相良 祥之/国際文化会館 地経学研究所 主任研究員

相良 祥之/国際文化会館 地経学研究所 主任研究員国連や外務省など経て現職。慶應義塾大学法学部卒、東京大学公共政策大学院修了。国連ではニューヨークとスーダンで勤務しアフガニスタンやコソヴォでも短期勤務。研究分野は外交・安全保障政策、経済安全保障、制裁、健康安全保障、国際紛争など。

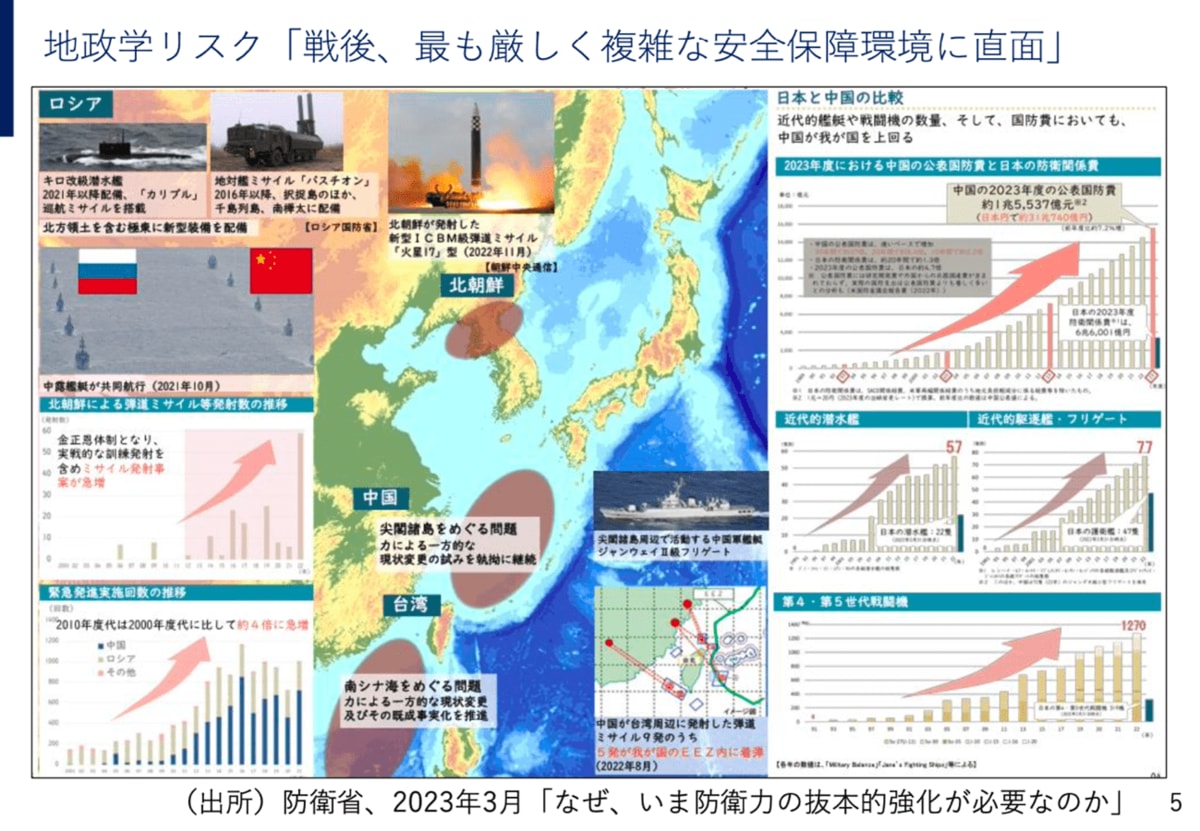

米中対立、ロシアによるウクライナ侵攻、緊迫する中東情勢――。近年、地政学リスクが企業の事業活動に深刻な影響を及ぼしている。

「シティグループのCEO、ジェーン・フレイザーは2023年10月に『ESGの新しいSはSecurity(安全保障)だ』と言いました。私は先日、インドで開催された国際会議に出席してきましたが、やはりこの辺りへの関心は、官民問わずますます高まってきていると思います」(相良氏)

出所:国際文化会館 地経学研究所「企業の経済安全保障とサプライチェーンマネジメント」

出所:国際文化会館 地経学研究所「企業の経済安全保障とサプライチェーンマネジメント」拡大画像表示

中でも米中対立は、国内外の多くの企業が注目している地政学リスクの大きなテーマではないだろうか。

「米中対立というと、ドナルド・トランプ氏対習近平氏というイメージが強いと思います。しかしいわゆる対中警戒論は、バラク・オバマ元アメリカ大統領の就任期間(任期:2009年1月~2017年1月)の後期から高まっていました。この前提のもと、まずはキーワードの1つである『デカップリング(切り離し)』について考えてみたいと思います」(相良氏)

トランプ政権の対中強硬路線を象徴するキーワードだが、意外にも、トランプ政権の演説や政策文書でデカップリングという言葉はほとんど使われていなかったという。それどころか、マイク・ペンス副大統領(当時)は、2019年10月に「米国は中国とのデカップリングを望んでいない」と明言している。

「トランプ政権が大きな柱として掲げていたのは、『アメリカ第一』と『中国への依存を終わらせる』ことでした」と相良氏は続けた。

では、デカップリングを喧伝していたのは誰だったのか。それは、対中タカ派のピーター・ナバロ大統領補佐官とロバート・ライトハイザー米通商代表部代表だといわれている。ライトハイザー氏は大統領復権を目指すトランプ氏への助言を続けている。

トランプ政権時の2018年3月、鉄鋼に25%、アルミに10%という高い追加関税があった。念頭にあったのは巨額の対中貿易赤字だが、日本や欧州も巻き添えにあったことは記憶に新しい。

つまり、仮に2025年にトランプ第2次政権が発足した場合、貿易赤字の解消を理由に関税引き上げ、輸出規制、対内・対外投資規制が進む可能性があるということだ。

「安全保障というものを考える時に重要なのは、『何が脅威なのか』を理解することです」と話す相良氏は、日本および日本企業における経済安全保障の脅威を4つにまとめて紹介した。